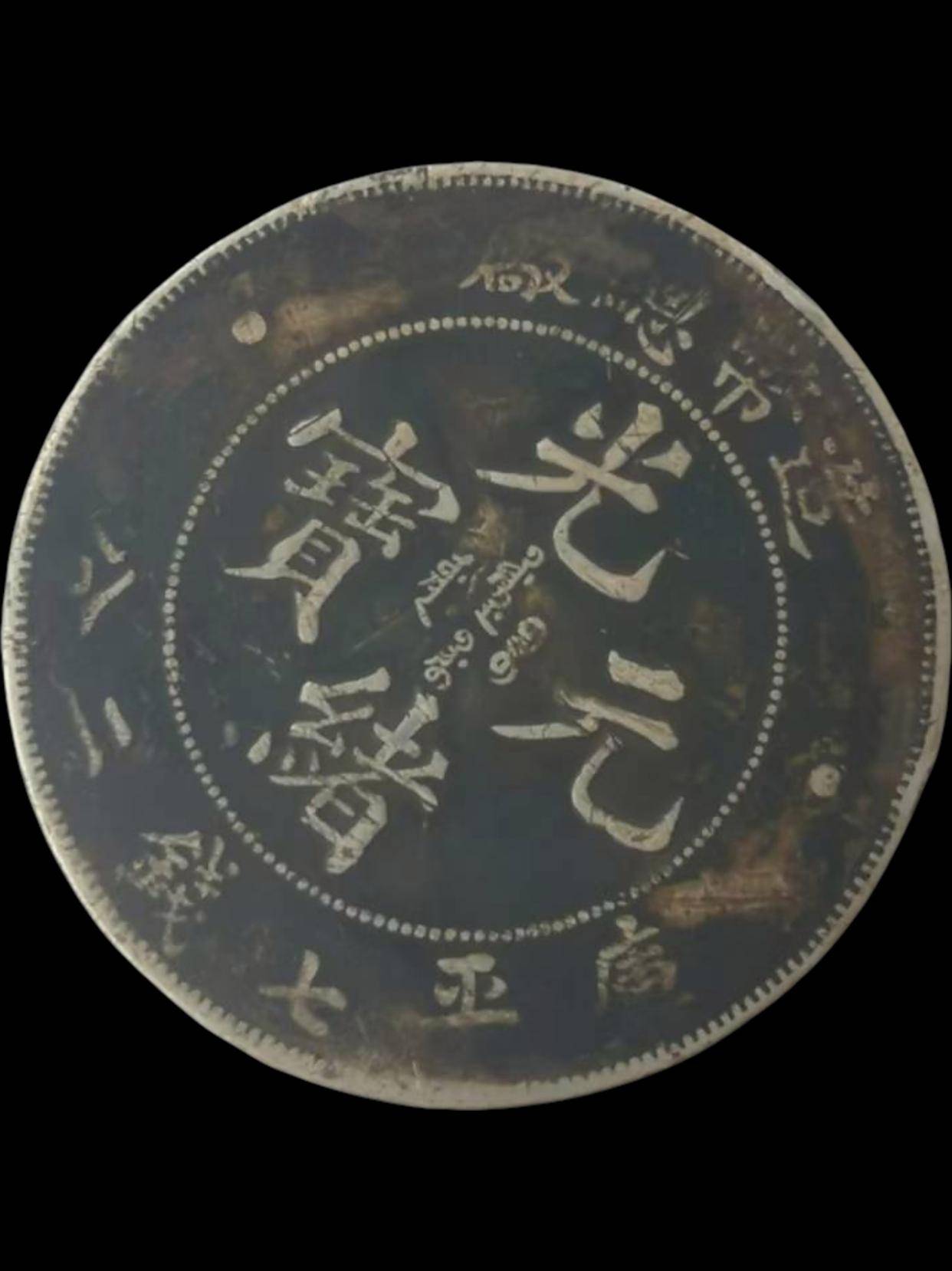

造币总厂光绪元宝银币:清末货币改革的璀璨遗珍

1 历史背景:危机中的币制自救

19世纪末的清王朝,在**鸦片战争的重创**与**不平等条约的压迫**下,财政体系濒临崩溃。西方列强利用贸易优势,将成色仅90%的银元大量输入中国,套取成色达93.5%的中国白银,导致**巨额白银外流**。时任两广总督的张之洞在奏折中痛陈:“洋元折耗,每岁达千万两之巨”,并于1887年毅然引进英国伯明翰造币厂的机械设备,在广东首创中国近代机制银元。这一创举拉开了中国**自主铸币的序幕**,各省随后纷纷效仿,全国先后设立19家造币厂,形成各自为政的分散铸币局面。

为整顿货币乱象,清廷于1903年决定**收回铸币权**,统一币制。重任落在直隶总督兼北洋大臣袁世凯肩上。1905年,他在天津筹建直属中央的“户部造币总厂”(1908年更名为度支部造币总厂),选址原北洋机器局旧址。此处曾毁于1900年八国联军入侵,其重建象征着清政府**货币主权的艰难重塑**。建厂同时,袁世凯委派周学熙赴日考察“工商币制”,引入先进管理经验,使该厂成为当时**东亚规模最大**、**设备最先进**的造币基地。

造币总厂关键时间节点

**年份** | **事件** | **历史意义** |

----------|----------|--------------|

1903年 | 袁世凯受命筹建中央造币厂 | 开启中国近代货币统一进程 |

1905年 | “铸造银钱总局”更名为“户部造币总厂” | 确立中央造币权威地位 |

1906年 | 北洋银元局并入造币总厂 | 完成华北地区铸币资源整合 |

1908年 | 首铸“造币总厂光绪元宝”库平七钱二分银币 | 诞生中国近代银元经典之作 |

2 设计艺术:方寸间的中西交融

造币总厂光绪元宝库平七钱二分银币堪称**中国近代机制币的巅峰之作**,其设计完美融合了东方审美与西方技艺。直径39毫米,标准重量26.95克(库平七钱二分),成色90%以上,实际含银量达24.05克,高于当时流行的墨西哥鹰洋(23.8克),展现出清政府对**货币信誉的坚守**。

2.1 正面:皇权象征与文化融合

- **中心图案**:珠圈内楷书“光绪元宝”四字端庄雄健,笔锋刚劲有力,其间镶嵌满文“ᠮᡠᠩᡤᡠᠨᠪᠣᠣ”(音译:munggu boo,意为“宝”),彰显**满汉文化共生**的政治理念。

- **文字布局**:上缘“造币总厂”点明其**中央铸币的权威身份**,与各省所铸银元形成鲜明区别;下缘“库平七钱二分”以清代标准衡制标注币值,字体方正威严。

- **防伪细节**:左右两侧各设一凸起圆点,既为视觉平衡元素,又是早期**防伪技术**的体现。珠圈由84颗饱满圆珠精密排列,展现英国进口机器的精湛工艺。

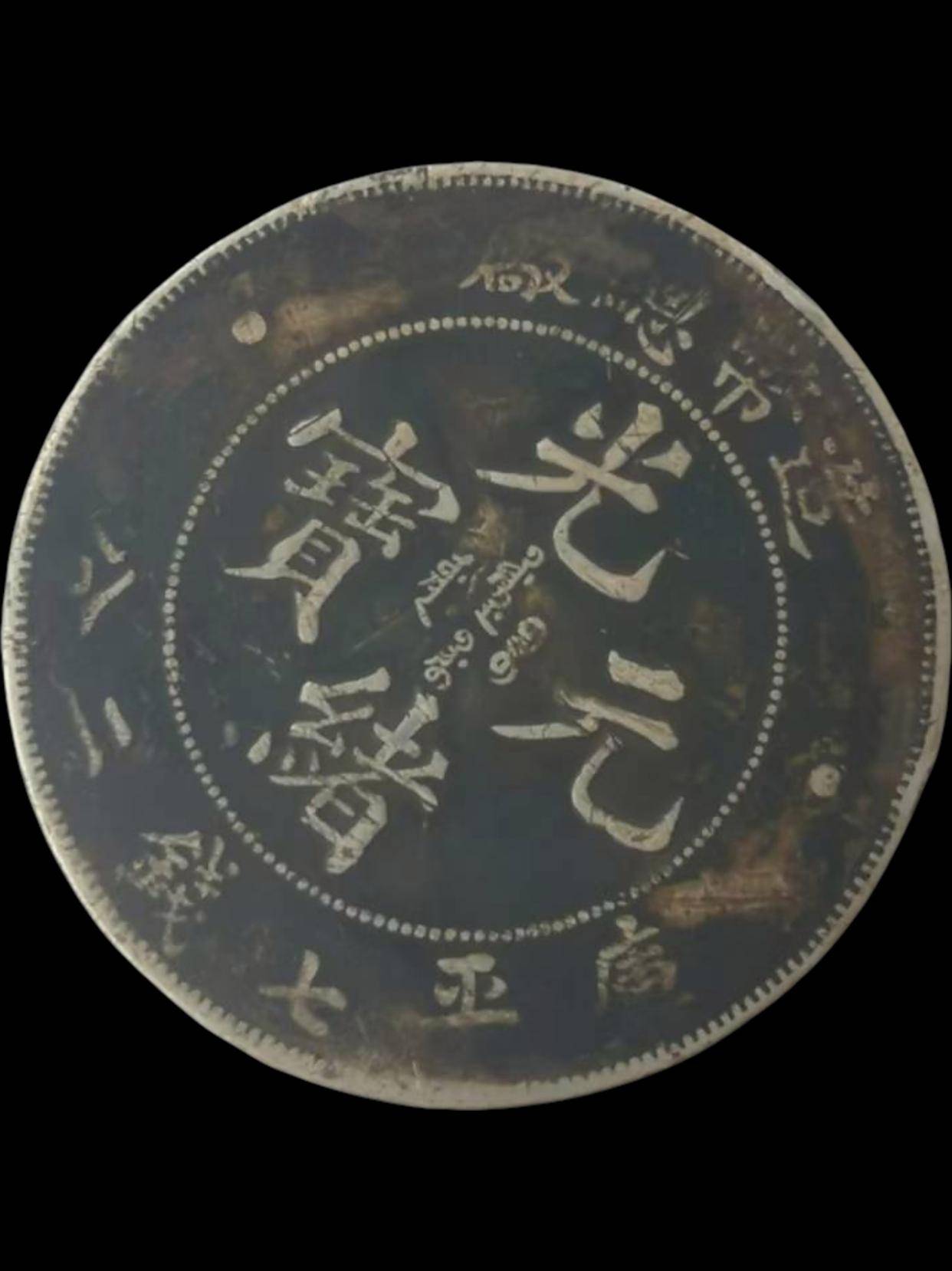

2.2 背面:帝国气象与西方印记

- **核心图腾**:蟠龙腾跃云间,**五爪张扬**,龙鳞细密如织,龙首昂然前视,尽显**皇室威仪**。相较于各省龙洋,造总蟠龙造型更为矫健灵动,云纹层次丰富,被藏家誉为“**北龙之冠**”。

- **文字特征**:上缘汉字“光绪年造”四字楷体工整;下方英文“TAI-CHING-TI-KUO SILVER COIN”(大清帝国银币)采用标准罗马字体,字母间距匀称,成为**中西货币文化交流**的实证。

- **工艺特色**:采用**镜面版底**与**深峻浮雕**结合,龙睛、龙须等细微处皆清晰可见。边齿为直齿与橄榄齿交替,齿距精确一致,有效防止私锉银两。

3 铸造历程:短暂而辉煌的货币生命

造币总厂光绪元宝库平七钱二分的生产集中于**1908年**,正值光绪帝驾崩前夕,所以导致其铸造发行量极其稀少,这一稀缺性源于三重历史因素:

**政治变局影响**:1908年11月光绪帝崩逝,次年溥仪即位改元“宣统”,造币总厂随即转产“宣统元宝”,导致**光绪版生产期不足十个月**。加之1910年清政府颁布《币制则例》,规定银元统一改为“大清银币”样式,此版遂成**绝响之作**。

**流通损耗严重**:该币因成色足、信誉佳,深受商民欢迎,在**市场流通频繁**。加之民国初期银本位制动荡,大量银币被熔铸为银锭牟利,完好存世者百不存一。

**战乱损毁**:1937年天津沦陷,造币总厂遭日军劫掠,库存样币及档案资料多被毁坏,加剧了**原始资料的缺失**。

值得注意的是,造币总厂在1908年还试铸了少量**库平一两**银币(直径43毫米,重37.8克),因不符合民间习用的七钱二分制而未能推广。这些样币今已寥若晨星,2017年北京拍卖会上一枚造币总厂光绪元宝以**190万元**成交,彰显顶级样币的王者地位。

投资价值亮点:

- **历史文献价值**:作为清政府**中央铸币的首次实践**,它见证了袁世凯、周学熙等近代重要人物的改革尝试,是研究清末“新政”的实物史料。

- **文化象征意义**:钱币上满、汉、英三种文字并存,成为**多民族文化**与**中西经济交融**的独特载体。其蟠龙图案被学者视为传统“天命观”向现代国家象征过渡的视觉表达。

- **国际认可度**:被国际钱币界纳入“中国龙洋”收藏体系,2023年香港钱币拍卖会专设“清中央铸币”板块,吸引欧美藏家竞标,推动**跨境收藏热潮**。

历史地位:龙洋时代的转折丰碑

造币总厂光绪元宝库平七钱二分银币的诞生,标志着中国货币制度从**分散走向统一**的关键转折。它终结了各省银元形制杂乱的历史,为1910年《币制则例》的颁布奠定基础。尽管其实际流通时间短暂,却开创了中央造币厂**标准化生产**的先河,其成色、重量规范直接影响了后续“大清银币”的设计。

在文化层面,这枚银币成为**晚清社会变革**的微观缩影:正面满汉文字体现清廷维系多民族国家的努力;英文标注折射出被动开放中的国际化尝试;而蟠龙图腾从“帝王象征”向“国家符号”的转化,预示着传统帝国观念的现代转型。天津钱币博物馆研究员指出:“造总龙洋是封建货币向近代国币演进的里程碑,其设计理念比实物价值更具历史意义”。

此次展示的这枚造币总厂光绪元宝为河北藏友白先生所珍藏,此枚钱币包浆淳厚,沁色自然,边齿打磨有序,龙鳞层次感饱满,百年历史岁月变迁在钱币表面形成轻微磨损,回望百年沧桑,这枚直径不足4厘米的银币承载了太多历史记忆:它是张之洞“师夷制夷”战略的延续,是袁世凯实业救国实践的结晶,更是清末财政官员在**货币主权**保卫战中的悲壮抗争。当我们在放大镜下凝视那精致的龙鳞,触摸齿边冰冷的棱角,仿佛能听见金铁交鸣的铸造声中,一个古老帝国在货币现代化之路上的沉重足音。造币总厂光绪元宝的市场传奇仍在延续,而它超越金钱价值的历史启示更为珍贵:一枚真正伟大的钱币,既是经济秩序的基石,更是文明进程的见证者。其方寸之间的艺术光芒与历史重量,终将在时光长河中永驻辉煌。