特朗普签署《天才法案》,美元霸权数字化加速

文︱陆弃

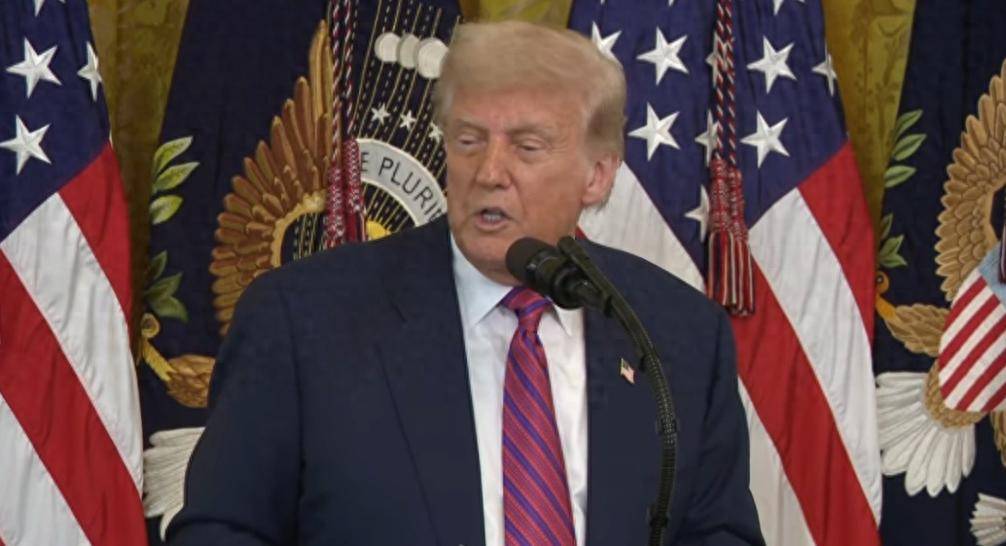

2025年7月18日,美国总统特朗普在白宫正式签署了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),这标志着美国首次试图为数字稳定币设立正式的监管框架。同时,特朗普还签署了行政令,设立联邦“战略比特币储备”和“国家数字资产储备”,并重申“绝不会允许在美国设立中央银行数字货币(CBDC)”。这番动作被他称为“自互联网诞生以来金融科技最伟大的变革之一”,但真相远比表面光鲜复杂得多。

乍一看,美国这套新规似乎是在迎接数字货币的新时代,试图为加密资产市场树立秩序与规范。稳定币作为与美元挂钩的加密货币,尤其是市场上规模最大的USDT和USDC,占据了数字货币市场近九成的份额,成为数字金融生态中的“数字美元”。在加密货币交易和新兴市场国家的数字避险中,稳定币的作用越来越不可忽视。

然而,《天才法案》的出台,更像是美国政府为了巩固美元霸权和全球货币主导地位的一次“数字化升级”,远非所谓“创新”的表象那么简单。这个法案的核心逻辑是:在数字时代,把美元的统治权从传统纸币、美元账户延伸到数字资产领域,通过法律保障美元在全球数字支付中的绝对主导地位。

美国政府推动稳定币和相关法案的真正目的,是维护和强化美元作为全球主要储备货币和支付结算体系的地位。特朗普及其政府清楚,全球经济数字化转型已不可逆转,数字货币尤其是央行数字货币(CBDC)将成为未来国际金融体系的主角。若失去对这一领域的控制权,美国的金融霸权将受到极大挑战。

然而,特朗普政府对此显然抱有双重标准。坚决反对美国设立CBDC,理由是央行数字货币会赋予政府过度监控私人金融交易的权力,侵犯个人隐私和自由;但又大力推动稳定币,借助私营部门和法案的力量,将美元数字化锁定在由美国主导的私营生态中。这其中的逻辑是典型的“先反对后利用”,利用稳定币作为美元霸权的补充,而对央行数字货币保持警惕和排斥。

这暴露了美国数字货币政策中的巨大矛盾:一方面宣称要保护公民隐私和金融自由,另一方面却强化美元体系的全球控制。这无疑将导致金融隐私权与全球金融监控的博弈日益激烈。特朗普的“战略比特币储备”和“国家数字资产储备”更像是为了集中监管和控制加密资产,实质是政府对数字金融领域的霸权布局。

与此同时,法案内容也暴露出稳定币自身的诸多风险和不足。国际清算银行(BIS)早在6月就发出严厉警告:稳定币缺乏中央银行背书,没有足够防范非法用途的措施,资金灵活性差,且容易引发投资者挤兑风险。稳定币匿名持有的特性也让其成为“黑钱”藏匿的温床,甚至有可能引发资本外逃,破坏货币主权和金融稳定。欧洲央行行长拉加德也曾指出,私人发行的稳定币对货币政策和金融稳定构成重大风险。

美国国内对《天才法案》争议不断。部分民主党人认为法案未能充分保障消费者权益、国家安全和金融稳定,反对特朗普家族与加密货币的关联。共和党内部也有声音质疑法案未能遵循特朗普此前禁止推行央行数字货币的行政令。面对这些质疑,特朗普政府仍强推法案,体现了其在金融科技领域的霸权意图和政治意志。

从全球视角看,美国此举无疑在数字货币领域建立起一道法律壁垒,将国际稳定币市场纳入其管控体系,借稳定币锁死美元的全球支付霸权地位。这样一来,其他国家尤其是中国、欧盟等数字货币的发展和竞争就被压制,美国试图在数字货币这场未来战争中占据主动。

但问题是,美元霸权的根基,美国经济的信誉和全球贸易的稳定性,正面临巨大挑战。美国高企的贸易逆差和财政赤字,以及频繁滥用制裁和长臂管辖,使得美元的全球信任度和使用意愿下降。如果美元信用继续恶化,即便用稳定币包裹,也难以真正稳固美元的全球统治地位。数字稳定币的价值依赖于美元的信誉,一旦信誉受损,稳定币也会失去吸引力。

此外,美国的稳定币监管法案虽为行业带来一定透明度,但对于监管者能否有效防范风险,保护投资者,仍是未知数。银行界巨头们如摩根大通、花旗均对数字资产业务跃跃欲试,商业利益驱动下,数字金融市场可能仍将面临投机和风险扩散。

这场数字货币的游戏,远不止技术和市场的竞争,更是国际金融体系权力的角逐。特朗普和他的团队借《天才法案》试图稳固美国在这一未来金融战场的霸权地位,却忽略了内外部对美元信任的侵蚀和稳定币自身的结构性风险。

最终,数字货币的监管和发展,需要在保护消费者权益、保障金融稳定与尊重隐私自由之间找到平衡点,而非单纯强化霸权和监控。特朗普所推动的法案,更多是为美国延续美元霸权制造护城河,而非真正解决数字货币带来的根本问题。

这是一场关乎未来全球经济秩序和权力结构的博弈,是数字时代货币主权与金融自由的激烈冲突。数字货币不应成为某国金融霸权的工具,而应真正服务于全球经济的公平与稳定。

美国《天才法案》的签署,敲响了数字货币时代全球金融监管与权力竞争的警钟,世界正处于风云激荡的变革之中。面对这场数字货币的“新冷战”,国际社会必须警惕霸权主义的数字化扩张,推动多边合作与规则制定,防止金融科技成为少数国家操控全球经济的利器。