原创 日本被印度坑惨了!花7亿美元高价买印度稀土,到手发现是中国货

[击掌] 日本花了 13 年时间,砸下重金找中国稀土的替代品,以为终于摆脱了对中国稀土的依赖,可一份检测报告揭穿了真相,他们从印度高价买来的稀土,杂质图谱和中国特定产地的完全一致。

原来日本只是换了个渠道,用更高的价格继续买中国货,那些年日本为 “供应链安全” 付出的努力,成了一场自欺欺人的笑话。

这背后到底是谁在操盘?日本真的对此一无所知吗?

日本为何选中印度本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

港口上,广西的稀土加工厂先把成品运到泰国,换个不起眼的货柜,再转运到印度班加罗尔,随后码头上的工人麻利地撕掉印着 “中国制造” 的标签,换上印地语的新包装。

这些稀土在印度仓库里搁上三天,就成了 “印度原产”,身价暴涨 15%-20%。日本企业验完货,欢天喜地拉回去,对外宣称 “实现印度直供”。

这招能玩 13 年,全靠三方配合,中国这边,小厂想绕过出口限制,愿意低价给印度供货;印度赚差价,还能向日本炫耀 “产能提升”;日本则用更高的成本,换来了一份 “去中国化” 的政绩。

然而纸包不住火,新加坡国立大学的专家拿到样品一检测,真相就暴露了,其杂质图谱,与中国特定产地的产品完全一致。

日本企业为此支付了高达15-20%的溢价,换来的所谓“供应链安全”,没想到是换了个渠道,用更高的价格继续买中国货,这箱被篡改的稀土,正是这场十三年里最刺眼也最讽刺的物证。

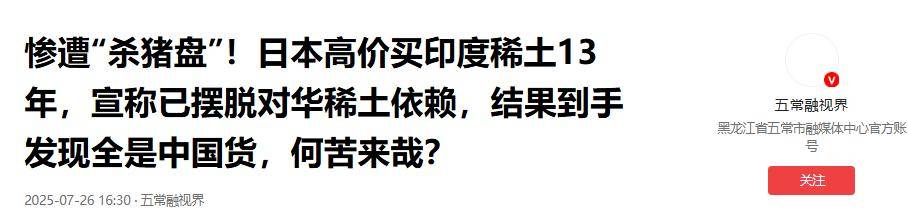

日本这样做的原因要2010年说起,那一年中国开始收紧稀土出口,全球产业链为之一震。日本的汽车、电子、新能源,哪个都离不开稀土,而当时日本 90% 的稀土依赖中国,一夜之间,“被卡脖子” 的恐惧成了悬在头顶的剑。

政府连夜开会,定下死目标:五年内必须找到中国之外的供应源。企业也跟着紧张,丰田、索尼这些巨头纷纷成立专项小组,砸钱找替代。

就在这时,印度举着 “690 万吨稀土储量” 的牌子找上门,这个数字排在全球第五,看着比当时中国公布的储量还诱人,日本像抓住救命稻草,立马派代表团去印度考察。

印度为何这样做

可双方一开始就各怀心事,日本想要的是一个可靠的替代来源,印度想要的则是一个进入全球牌桌的门票,以及“借鸡生蛋”的机会,而中国则不动声色地看着这一切。

印日合作的本质,并非开采与生产,而是印度扮演着中间人的角色,一头连着中国,另一头伸向日本。

为何非要如此大费周章?因为印度空有储量,却没有点石成金的能力。

印度号称的巨额储量,真正能开采的不足10%,仅够维持约15年,生产线上跑的还是上世纪90年代的破碎设备,国内规划的新矿区,又因为会打扰到濒危老虎的栖息地而迟迟无法动工。

最致命的是技术,印度根本无法掌握将稀土矿分离提纯成高纯度产品的核心技术,这是整个产业链的瓶颈,它超过80%的稀土氧化物,都需要从中国进口,没有这些,造电动车电机就是天方夜谭。

日本对此一无所知吗?但日本像是揣着明白装糊涂,在一个没有更优解的困局里,花钱买一个“去中国化”的心安,哪怕只是个幻觉,也成了不得不接受的选项。于是,这场心照不宣的“转口贸易”就持续了十三年。

中国打破了这场骗局

这场骗局的终结,来得猝不及防,真正的操控者中国,升级了其出口监管体系,切断了那些通过第三国转口贸易的灰色路线,这一操作就阻断了印度当“中间人”。

印度外交秘书紧急飞往北京斡旋,希望能网开一面,得到的却是滴水不漏的外交辞令,供应链的崩溃已成定局。

无货可供的印度,只能选择撕毁与日本的合同,官方给出的理由冠冕堂皇,要优先保障国内产业需求。

印度突然断供,日本才发现没了中国货,印度连像样的替代品都拿不出来,之前签的合同成了废纸,企业紧急启动预案,却发现绕来绕去还是得从中国进口。

骗局败露后,各方开始了新的盘算,印度并未坐以待毙,反而试图将“断供”变成一张牌,想以此要挟日本转让它梦寐以求的提纯技术。

这当然是异想天开,此前丰田通商一项8亿美元的建厂计划,就因印方坚持51%控股、日方担心技术泄露而告吹。

而大梦初醒的日本,终于从地缘政治的宏大叙事中回过神来,一些日企不再执着于寻找替代品,而是务实地通过在马来西亚注册壳公司等方式,悄悄恢复了从中国的直接进口。

中国的技术霸权,不仅通过法律与反间谍手段保护核心人才,更在持续加大研发投入,加速技术迭代,确保自己的领先地位无人可以绕行。

最终这场横跨印太的三角博弈落下了帷幕,它告诉所有人,在全球高科技的牌桌上,手里有矿不如脑子里有图纸,能被钱买到的安全感,终究只是幻觉。

信息来源