原创 印度把牛吹成神,杀一头牛要判5年,为何还靠出口牛肉赚50亿美元

在印度,牛是个矛盾的符号,它被法官奉为“承载神灵的活星球”,被教义塑造成不可侵犯的“圣物”,却又以千万吨计的牛肉出口量稳居全球第三。

从《梨俱吠陀》时代的“移动肉库”到如今的“圣灵化身”,从牛群内部的“种姓分级”到屠牛政策的“邦域分治”,从流浪牛引发的民生危机到政客手中的拉票筹码,牛的身份变迁始终与权力博弈深度绑定。

本文便循着这头“圣牛”的足迹,拆解印度千年间宗教改写、种姓固化与政治算计的底层逻辑,揭开禁忌与出口并存的真相。

牛的“种姓制”

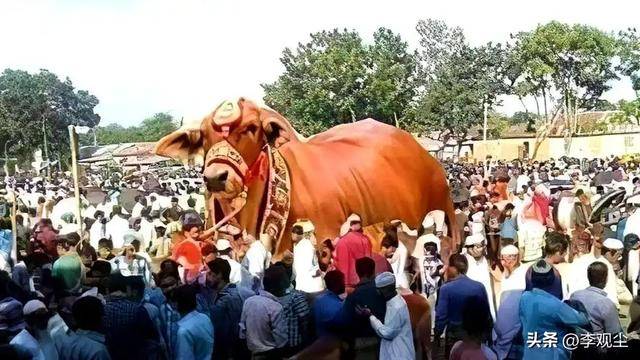

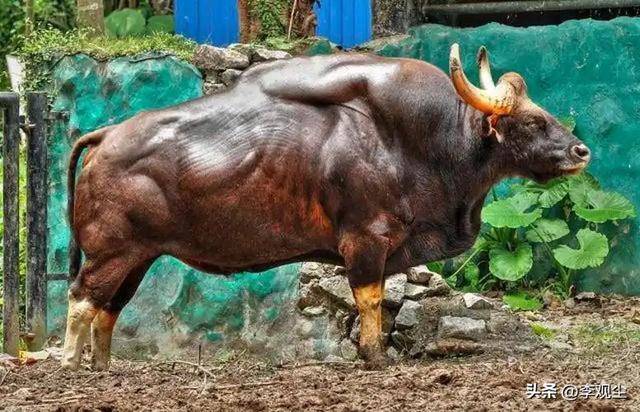

在印度,牛的命运被隐形权力体系划分为森严等级:顶端是白色瘤牛,与婆罗门挂钩,被奉为湿婆神坐骑化身,粪便也被赋予神圣意义,黄牛次之,对应普通种姓,水牛则被踢出“圣牛”范畴,如同达利特般边缘。

这种划分深植于农业根基,印度70%耕地为旱地,季风不稳,瘤牛因耐旱耐热、耕作效率高、抗病且易饲养,成为核心生产工具。

高种姓垄断其饲养祭祀权,掌控农业命脉,水牛适配水田少,自然成“可牺牲”对象,这正是印度牛肉出口80%以上来自水牛的根源。

需明确的是,这种等级是婆罗门教的象征性投射,用以强化社会分层。

《梨俱吠陀》显示,早期牛是高种姓“移动肉库”,杀牛祭祀后肉由婆罗门、刹帝利独享,吃牛肉是特权象征,书中700余处涉牛记载,后期已现“母牛不可杀”的过渡痕迹。

公元前6世纪前后,农耕取代游牧,牛成生存根本,灾荒中佛教、耆那教以“不杀生”抨击婆罗门教杀牛祭祀,动摇其统治。

婆罗门教顺势改造教义:放弃活祭推素食,借《摩奴法典》将瘤牛塑造成大地女神化身,再套上种姓隐喻。

禁屠与出口的平衡术

印度屠牛政策因联邦制呈“一国多制”:古吉拉特邦禁瘤牛处置,喀拉拉邦许水牛屠宰,宪法第48条“护牛”实为“政策指导原则”,非强制法律,为执行差异留空间。

2024年数据显示,印度牛肉产量450万吨,304万吨内销、146万吨出口,主力是水牛和老弱黄牛,60.7%的消费者中,45%为低种姓与达利特,13.4%为穆斯林,高种姓几乎不碰。

这种格局藏着权力逻辑:高种姓需“护牛”维权威,底层需牛肉补蛋白,国家靠出口赚外汇(均价1.5美元/公斤),农业机械化后,3万余家非法屠宰场形成50亿美元灰色市场,延续着这种平衡。

禁屠未带来“圣牛安康”,反催生流浪牛危机,联合国粮农组织估算,印度牛存栏超5亿头,北方邦2019年流浪牛达118.4万头,德里两月内接2.5万起相关投诉。

流浪牛制造多重灾难:城市15%交通事故与之相关,年损12亿美元,乡村27%草场沙漠化,恒河因牛粪污染超标300倍,人象冲突激增4倍,2014-2018年超400人死于牛引发事故。

政府治理陷入悖论:北方邦耗23亿美元建庇护所仍容不下,生育控制项目遭抵制,本质是将宗教政治价值置于民生生态之上。

政治棋局

近代“圣牛”成政治筹码,1857年起义因传言子弹涂牛油猪油引发,甘地将其定性为“独立运动”,绑定“护牛”与“反殖民”。

2014年莫迪以“为牛续命”拉票,印人党至今强化禁令,马哈拉施特拉邦新法将公牛纳入禁屠,最高判5年。

2024年卡纳塔克邦新法堪称典型:禁杀公牛母牛,水牛仅13岁以上可宰,取消豁免条款,法案绕议会颁布,致数十万从业者失业,却被宣称“90%支持”。

条款赋予“阻止屠杀豁免权”,催生“奶牛义勇军”等团体,五年制造327起针对穆斯林的私刑,最高法院曾撤销相关案件,透出司法制衡。

结语

回望千年,印度“牛难题”是权力对资源与叙事的操控,从“肉库”到“圣物”,从种姓隐喻到政治筹码,牛的身份虽变,“少数人定规则”的本质从未改变。

或许某天,若权力需要,这场延续千年的“圣牛叙事”,还会迎来新的改写。