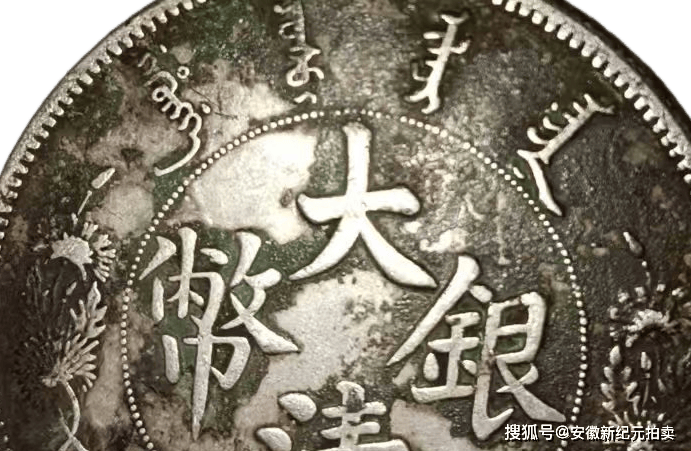

是中国近代机制银币中的巅峰之作:宣统三年大清银币长须龙“壹圆”银币

宣统三年大清银币长须龙“壹圆”银币

钱币是国家或地区正式发行的货币。钱币包括主币和辅币,以及货币文化的衍生物。中国古代钱币萌芽于夏代,起源于殷商,发展于东周,统一于嬴秦。古代铸造钱币方法比较粗放,原始的钱币与工具钱同形状,后来逐渐脱离,具有自己的特点。

银元俗称“大洋”“洋钱”或“花边钱”,是银本位制国家的主要流通货币,起源于15世纪的欧洲。银元大约在明万历(1573年-1620年)年间流入中国。清乾隆五十八年(1793年),清政府首次在西藏铸行“乾隆宝藏”银币。道光(1821年-1850年)年间,中国台湾、福建等地也曾仿制银圆,称为银饼。光绪十六年(1890年)清廷开始正式铸造银元“光绪元宝”(即龙洋),各省纷起效尤。民国时期建立银本位货币制度以后,也以银元作为主要流通币。银元是近代币收藏的重要币种之一。银元主要面值有:壹圆、半圆(俗称五角、中圆)、贰角和壹角。

大清银币的出现,是清末为解决货币乱象、挽救财政危机而推行币制改革的直接结果。清末之前,中国长期实行 “银铜并行” 的货币体系,白银以 “两” 为单位,各地银锭成色、重量不一,使用时需反复称量折算;铜钱以 “文” 为单位,与白银的兑换比例波动频繁,严重影响交易效率。同时,19 世纪后,墨西哥鹰洋、日本龙洋等外国银元因形制统一、成色稳定,大量涌入中国市场并占据主导地位,导致中国白银持续外流,国家财政主权受损,统一货币体系的需求愈发迫切。大清银币的流通范围很广,不仅在清朝国内广泛使用,还流通到海外华人社区。虽然它只流通过了不到20年的时间,但它的历史和影响力却是不可忽视的。

大清银币长须龙壹圆,清宣统三年(1911)天津造币总厂铸。清政府拟订了《整顿圆法章程》十条,其中提出银币专由造币总厂制造,保留南洋(江南)、北洋、广东、湖北四局为分厂。当时清政府欲统一币制,聘请海外高级技师精心设计制造了这套宣统三年大清银币,计有六、七种版式,长须龙是其中之一。新币刚试铸成功,正逢武昌起义,于是大部分新版银币胎死腹中,只留有少量样币。长须龙因背面龙首之须特长而得名,属于试样性质,因图案精致、存世稀少而受人重视。

艺术点评:

此藏品大清银币正面中央直书 “大清银币” 汉字,珠圈外缘上部镌满文 “宣统三年”,下部为汉文 “宣统三年”,两侧配长枝菊花纹饰。背面中心为 “壹圆” 币值标识,下方铸英文 “one dollar”,环绕的蟠龙图案中,龙首双目圆睁,鼻部隆起,两根龙须下垂至 “圆” 字下方,七根尾须呈波浪状上翘,龙身环绕币面构成环状构图。其龙纹、字体和边花均形制优美,整体制作规范,是中国近代机制银币中的巅峰之作,具有较高的收藏价值和文化艺术欣赏价值!

以上全部内容为平台主观观点摘录或原创文化广告包装,不代表任何藏品实际价值与真伪鉴定,藏友自行看待与区分