原创 10国军援狂潮:5000枚导弹炸不醒的谈判桌,1400亿贷款烧穿的欧洲寒冬

第一幕:5000枚导弹的“慈善秀”与前线士兵的吐槽风暴

凌晨两点的基辅老城,地下室里的蜡烛即将燃尽,房东太太颤抖着拔掉电暖器插头,一句“省点电,明天可能连蜡烛都买不到”道尽战时寒冬的残酷。而在地球另一端的伦敦唐宁街,首相斯塔默正对着镜头宣布“再送5000枚轻型导弹,助乌克兰过冬”。弹幕瞬间炸锅:“送的是导弹还是火药桶?”“这哪是过冬物资,分明是催命符!”

英国军火商的流水线早已踩到冒烟,订单插队费翻倍,工人三班倒靠咖啡续命。5000枚导弹听起来威风,拆开看却令人哑然:单枚仅20公斤,打坦克需三发齐射,轰楼房得连环发射。前线士兵拍视频吐槽:“这玩意儿飞出去像窜天猴,冬天北风一吹就偏航,还得靠无人机校正,累不累?”更讽刺的是,这批导弹清空了英国库存,却让首相支持率飙升——原来战争生意才是最佳政绩催化剂。

案例1: 英国某军工厂工人透露,为赶工5000枚导弹,生产线24小时运转,咖啡消耗量激增300%,而导弹精度测试却因时间紧迫被简化。前线士兵戏称:“英国人送的是‘抽奖导弹’,中不中全看运气。”

第二幕:150架战机与3亿欧元账单,北欧的“慷慨”算盘

瑞典凑热闹般宣布提供150架“鹰狮E”战机,数字漂亮得像促销广告。但乌军飞行员看着英文缩写满屏的黑板直发懵——他们原本开米格战机,改驾“鹰狮E”需重新训练座舱系统。模拟器还在运输途中,瑞典已先派来10名教练,学员挤满教室,有人嘀咕:“这战机是金子打的?配套导弹还得再掏3亿欧元!”

瑞典首相克里斯特松拍胸脯“北欧兄弟一起扛”,转头却把账单甩给欧盟。德国财政部长刷到新闻时直接骂脏话:“你们北欧人倒是会做买卖!”更绝的是,布鲁塞尔那帮人竟想拿被冻结的俄罗斯资产作抵押,给基辅发1400亿欧元贷款。记者会上,发言人被问及利息时打太极:“技术细节再谈。”美国则摇头否决,理由冠冕堂皇:“法律风险太高。”欧洲人私下嘀咕:“怕什么?真还不上就债转股,把俄气管道过户过来,反正冬天也停了,管道空着当晾衣杆多好!”

案例2: 德国某智库测算,若欧盟强行发放1400亿贷款,德国纳税人每年需多缴200欧元“战争税”。柏林市民在街头抗议:“我们连暖气费都交不起,还要为乌克兰买单?”

第三幕:9枚导弹与62架无人机,基辅的“断电生存战”

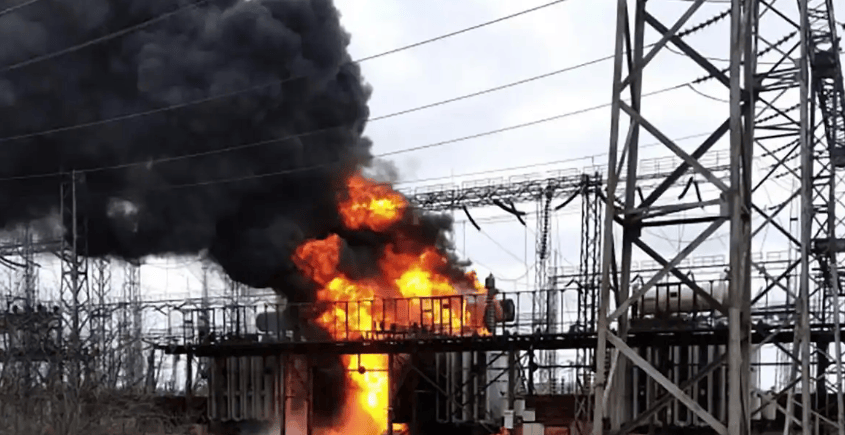

战场上可没人等贷款到账。10月25日凌晨,俄军一口气发射9枚“伊斯坎德尔”导弹,配合62架无人机,专挑热电厂和变电站狂轰。基辅、哈尔科夫瞬间陷入黑暗,乌克兰空军发言人直播时声音发抖:“全国60%的天然气产能没了,修复得等到明年!今冬只能靠核电站硬撑,可核电站也怕炸,防护网加了三层,工程师吃住在地下,泡面箱子堆成墙。”

停电比雪来得更早。地铁停运,电梯困人,医院把手术挪到白天,手机信号塔靠柴油发电机“咳黑烟”,一小时烧200升柴油。油罐车成了首都“最靓的仔”,警察开道,路人招手想蹭油,司机翻白眼:“自己买去,3000格里夫纳一升(约合人民币550元),爱要不要!”基辅老太太翻出苏联时代的煤油灯,玻璃罩裂了用胶带缠,灯芯一冒黑烟,熏得猫直打喷嚏。

案例3: 哈尔科夫某医院因停电被迫推迟12台手术,孕妇在黑暗中分娩,医生打着手电筒接生。护士哭诉:“我们像活在19世纪,可敌人用的是21世纪的导弹。”

尾声:谈判桌上的火药味与百姓的“战争连续剧”

谈判消息跟着导弹一起飞。普京说“外交比打仗好”,转头又炸电站;基辅说“愿意谈”,转头再要坦克。特朗普隔空喊话:“我和普总要见面,时间地点保密!”欧盟主席连夜开会,声明一篇接一篇,打印机热到卡纸,外交官边撕纸边吐槽:“纸比燃气便宜,多印点不心疼。”

老百姓把这一切当连续剧追,弹幕比炸弹还密。有人总结:“援助像信用卡,刷的时候爽,还的时候哭;谈判像相亲,嘴上说合,心里算账;停火像前任说改,信一回傻一回。”点赞最高的留言只有七个字:“别打了,冷,想回家。”

雪还没下,乌克兰已先入冬。波兰边境堆满棉被和发电机,志愿者发朋友圈:“捐一件羽绒服,等于救一条命!”快递车排成长龙,司机边扫码边跺脚:“比黑五还疯狂!”而在俄罗斯别尔哥罗德,防空警报一天响八次,学校改上网课,家长一边炒土豆一边盯屏幕。孩子问:“老师,爆炸声是配乐吗?”老师沉默三秒,说:“是,下课记得做眼保健操。”

地下室蜡烛快灭了,房东太太摸黑找到最后一罐炼乳,用勺背敲敲,声音脆亮。她跟孩子说:“天明就去排队买面包,说不定排到了,电也来了,面包也热了。”孩子问:“那导弹还来吗?”老太太耸肩:“不知道,先活下来再说。”

雪开始飘,第一片落在碎玻璃上,一秒就化,像从没来过。

你说,这火到底啥时候能停?