原创 银行拉存款时,为啥会送礼品?银行工作人员说了大实话,原来背后猫腻这么多

每到年底或季度末,银行网点总会出现这样的场景:工作人员热情地向储户推荐"存5万送电饭煲""存10万送空气炸锅"的活动。表面看是银行"赔本赚吆喝",但某股份制银行支行行长坦言:"礼品成本早就算在资金成本里,最终羊毛出在羊身上。"这背后隐藏着银行业激烈的存款争夺战与复杂的经营逻辑。

一、礼品背后的成本转嫁游戏

根据央行披露的数据,2023年商业银行净息差已降至1.74%的历史低位,但存款竞争却愈演愈烈。某城商行客户经理算了一笔账:一款标价399元的空气炸锅,银行批量采购价仅120元。若客户存入10万元一年期存款(利率1.65%),银行通过贷款等渠道运作后的综合收益约3%,利差收益达1350元,扣除礼品成本仍有可观利润。值得注意的是,这些礼品支出被计入"业务宣传费",根据《商业银行法》规定,该科目不得超过当年营业收入的1.2%,银行在合规框架内将成本控制得极为精准。

二、监管红线下的"擦边球"操作

2018年发布的《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》明确规定,银行不得通过返还现金、赠送实物等方式违规吸存。但实践中,银行往往通过三种方式规避监管:一是将礼品标注为"客户回馈"而非存款挂钩;二是设置积分兑换规则,使礼品获取存在时间差;三是联合第三方平台开展活动。某国有大行风控部人士透露:"总行要求礼品价值不得超过存款金额的0.3%,但分支机构常通过虚开发票等方式突破限制。"

三、行为经济学下的客户心理操控

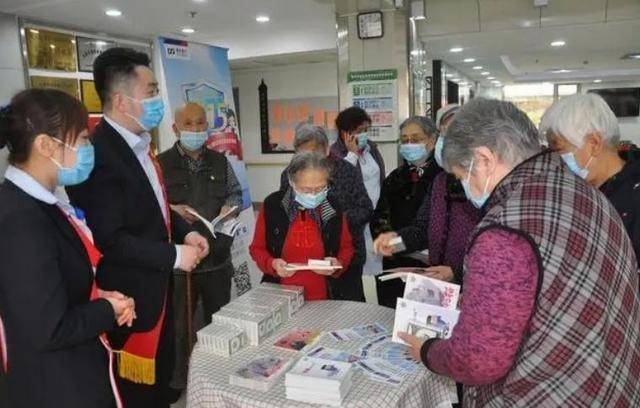

银行深谙"损失厌恶"心理,某外资银行培训教材显示:当客户看到"存5万得150元礼品"的标语时,大脑会将其自动换算为0.3%的隐性收益,这比直接上浮利率更具诱惑力。更隐蔽的是"沉没成本效应"——某储户为凑够10万档礼品而提前支取他行理财,却忽略了可能损失的数千元收益。中南财经政法大学研究显示,礼品营销能使中老年储户的存款留存率提升40%以上。

四、存款立行下的考核高压

"完不成存款任务,客户经理可能倒贴工资买存款。"某股份制银行支行副行长坦言。银行普遍实行"日均存款"与"时点存款"双线考核:季度末时点存款决定分行排名,日均存款影响员工绩效。为冲刺指标,部分银行出现"存款一日游"乱象——客户存入100万获赠手机后次日转走,银行实际付出礼品成本却未获得稳定资金。2023年某省银保监局开出的17张罚单中,有9张涉及此类虚增存款行为。

五、结构性存款与理财产品的灰色地带

更复杂的操作隐藏在结构性存款中。某农商行推出的"黄金看涨期权存款",表面赠送金条实则暗藏玄机:若金价未达约定涨幅,客户只能按活期利率计息,银行却通过期权交易赚取差价。理财产品方面,部分银行将"高息揽储"包装成"新客户专享理财",如某产品说明书显示,预期收益率4.2%中含0.8%的"客户维护费",实为变相贴息。

六、储户应对策略指南

1. 利率穿透计算:将礼品折现后与同期他行利率对比。例如10万元存1年得300元礼品,相当于利率上浮0.3%。

2. 警惕捆绑销售:某银行要求存款客户同时购买保险才送礼品,实际综合成本可能更高。

3. 关注资金灵活性:部分高礼品存款设有3年锁定期,提前支取将倒扣礼品费用。

4. 核查产品性质:区分普通存款、结构性存款与理财产品,后者不受存款保险保障。

央行2024年工作座谈会已明确将"规范存款市场竞争"列为重点,未来可能推出"存款利率市场化调节机制"。但在此之前,这场看似双赢的存款礼品游戏,实则是银行精算师与储户认知偏差的博弈。正如某退休会计师的感悟:"银行送的每一袋大米,早就在别处标好了价格。"