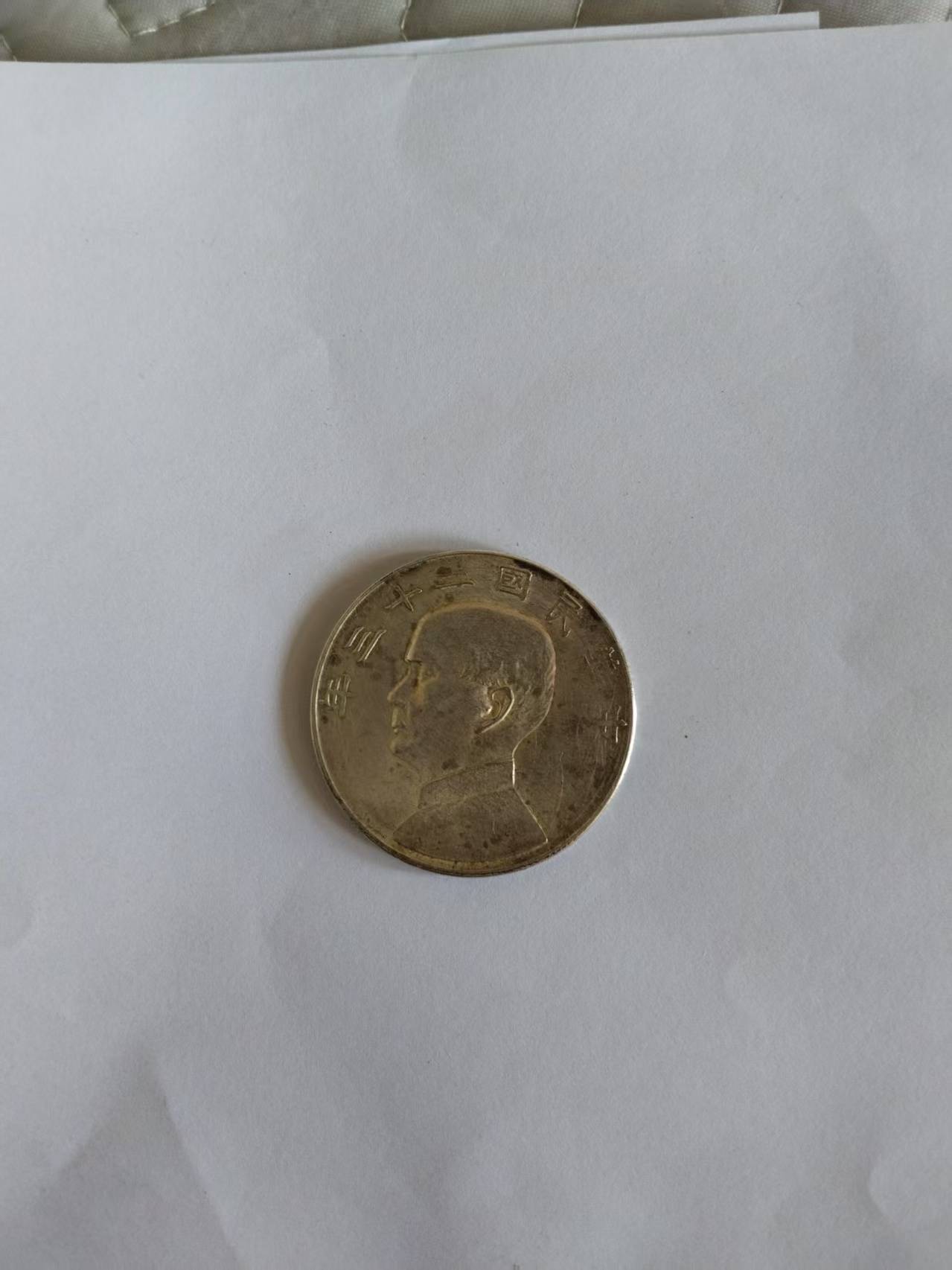

民国遗珍:中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币

在波澜壮阔的中国货币历史长河中,中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币,以其独特的历史背景、精湛的铸造工艺和深厚的文化内涵,成为民国时期银币中的一颗璀璨明珠。它不仅是民国经济变迁的见证者,更是中国近代货币文化的重要载体,承载着一个时代的记忆与风云。

一、应运而生:时代背景下的货币革新

19世纪末20世纪初,中国正处于社会转型的关键时期。晚清以来,外国银元大量涌入,中国传统银两制度弊端尽显,市场上货币种类繁杂,成色不一,严重阻碍了经济的正常发展。辛亥革命成功后,新生的中华民国政府致力于统一货币制度,以稳定金融秩序,促进经济发展。

然而,由于时局动荡,军阀割据,货币改革进程艰难曲折。直到1933年,国民政府颁布《废两改元令》,正式确立银本位制,结束了中国长达数百年的银两制度,开启了银元铸造与流通的新篇章。同年,中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币应运而生,其铸造旨在统一货币发行,增强政府对金融市场的掌控力,同时也是为了纪念孙中山先生对中国民主革命的卓越贡献。

二、精雕细琢:铸造工艺与设计美学

中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币由上海中央造币厂铸造。该厂汇聚了当时国内外先进的造币设备和技术人才,采用了严格的铸造标准和工艺流程。

从设计上来看,银币正面镌孙中山先生侧面像,先生面容庄重,目光深邃,展现出一代伟人的非凡气质。其雕刻工艺精湛,线条流畅,将孙中山先生的神韵刻画得栩栩如生。上环镌“中华民国二十三年”字样,字体工整,布局合理。

银币背面镌双桅帆船放洋图,海浪翻涌,双桅帆船在波涛中破浪前行,寓意着中国在新时代的经济发展中扬帆起航。船两侧分镌楷书“壹圆”二字,简洁明了。整体图案设计富有动感与张力,既体现了时代特征,又具有较高的艺术审美价值。在铸造过程中,银币采用机器冲压,币面平整,图案清晰,边缘规整,重量和成色也都达到了较高的标准,一般重量约为26.6 - 27克,含银量在88%左右 ,展现了民国时期先进的造币水平。

三、流通沉浮:在历史浪潮中的命运起伏

中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币发行后,迅速在全国范围内流通,成为当时主要的流通货币之一。它凭借着精美的设计、稳定的成色和规范的形制,受到了民众的广泛认可和欢迎。

然而,银币的流通并非一帆风顺。1934年,美国实施白银政策,大量收购白银,导致国际银价大幅上涨。中国作为银本位制国家,白银大量外流,国内银根紧缩,引发了严重的经济危机。为了应对这一局面,国民政府于1935年推行“法币改革”,宣布放弃银本位制,实行纸币制度,银币逐渐退出流通领域。

许多中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币被回收熔铸,或者被藏家收藏起来,留存于世的数量逐渐减少。抗日战争爆发后,中国经济遭受重创,货币市场混乱,银币更是成为了稀缺资源,部分在民间继续以物物交换的形式流转,还有一些流入了收藏市场,成为了藏家们竞相追逐的珍品。

四、价值重估:收藏市场上的璀璨明珠

随着时间的推移,中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币的收藏价值日益凸显。在收藏市场上,它以其独特的历史意义和艺术价值,吸引了众多钱币收藏爱好者的目光。

对于历史爱好者来说,这枚银币是研究民国时期政治、经济、文化的重要实物资料。它见证了中国货币制度的重大变革,反映了当时社会的经济状况和国际金融形势的影响,具有不可替代的历史研究价值。

从艺术角度来看,银币的设计融合了东西方美学理念,图案精美,雕刻细腻,无论是人物形象还是帆船图案,都展现出了高超的艺术水准,具有较高的艺术鉴赏价值。在收藏市场上,中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币的价格因品相而异。普通品相的银币,由于历经岁月的洗礼,币面可能存在一些磨损和划痕,但仍具有一定的收藏价值,市场价格相对较为亲民。而品相极佳的原光银币,由于保存完好,图案清晰,币面光泽亮丽,数量稀少,往往成为藏家们争夺的焦点,价格也居高不下,有的甚至能拍出数十万元的高价。

五、文化传承:银币背后的精神内涵

中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币不仅是一种货币,更是一种文化符号。它承载着孙中山先生的革命精神和理想追求,体现了中华民族在近代历史进程中追求民主、富强的不懈努力。孙中山先生作为中国民主革命的先驱,他“天下为公”的理念和为国家独立、民族解放所做出的巨大贡献,激励着一代又一代的中国人。

银币上的帆船图案,也寓意着中国在经济发展的海洋中不断前行,象征着民族的希望与未来。在当今时代,这枚银币成为了传承和弘扬中国近代历史文化的重要载体,让后人能够通过它,更加直观地感受那个波澜壮阔的时代,铭记历史,汲取前进的力量。

中华民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币,以其独特的魅力,在中国货币史上留下了浓墨重彩的一笔。它既是民国时期经济变革的见证者,也是中国近代文化传承的重要象征。无论是从历史、艺术还是收藏的角度来看,这枚银币都具有不可估量的价值,它将继续在岁月的长河中闪耀着光芒,诉说着属于那个时代的故事。