原创 凌晨四点的基辅,5000美元导弹VS300万美元拦截弹:谁在为战争烧钱?

凌晨四点的基辅:当无人机成为“战场幽灵”

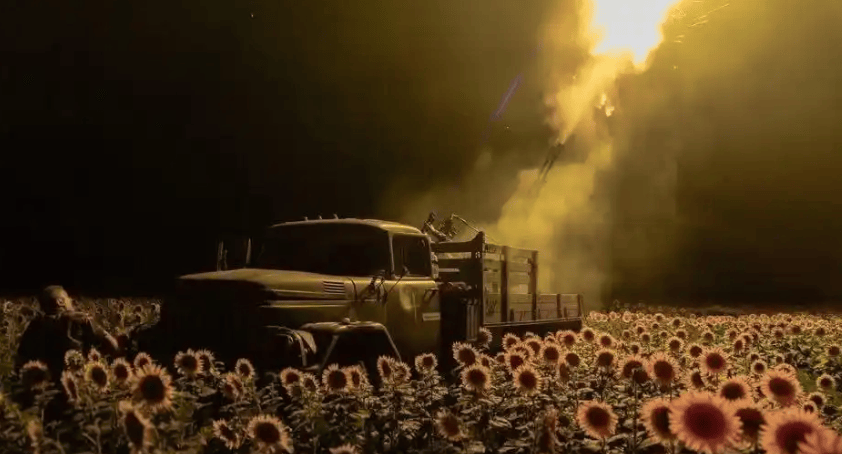

2025年8月30日,基辅上空再次响起防空警报。俄军“沙赫德-136”无人机群贴着地面飞行,像一群黑色的蝙蝠掠过城市边缘。乌军第92突击旅的士兵们趴在战壕里,看着头顶的“山毛榉”防空系统雷达屏一片空白——这些单价2万美元的无人机,正利用50米超低空飞行躲避探测。

这不是电影场景,而是俄乌冲突第942天的日常。根据乌克兰国防部数据,2025年1-8月,俄军无人机对乌后方30公里内的指挥所、弹药库发起2300余次打击,摧毁乌军156个旅级指挥部和超过3000件重型装备。更令人震惊的是,俄军每月生产3000架“沙赫德”无人机,而乌军每月仅能补充200架土耳其制“TB2”——15:1的产能差距,让战场彻底变成“蜂群对决”的试验场。

“伊斯坎德尔”导弹的致命游戏:300万美元打水漂

8月25日,俄军向克拉马托尔斯克发射一枚“伊斯坎德尔-M”导弹。这枚单价300万美元的“战场王者”隐身变轨,轻松突破乌军“爱国者”防空网,精准命中乌军第156旅指挥部。五角大楼事后承认:“拦截成功率不足15%。”

数据揭示更残酷的现实:2025年俄军发射的1200枚“伊斯坎德尔”中,83%成功突破乌军防空系统,摧毁乌军35个旅级指挥所、127个弹药库,直接导致乌军前线指挥效率下降40%。而乌军每拦截一枚“伊斯坎德尔”,需消耗2枚“爱国者”导弹,单次成本超600万美元——这相当于用纽约市中心的房价,去换俄罗斯郊区的茅草屋。

更致命的是技术代差。俄军“克拉苏哈-4”电子战系统可延迟乌军雷达锁定时间12秒,为导弹争取关键窗口。8月的那次空袭中,乌军4套电子战系统被毁,直接导致后续72小时防空网瘫痪。正如乌军第79旅旅长在战地日记中写道:“我们的雷达屏幕全是雪花,就像被蒙住了眼睛。”

“工业绞肉机”:当战争变成产能比拼

冲突的本质,已演变为“钢铁与芯片的战争”。俄军宣称2025年将生产1500辆坦克、3000辆装甲车和500枚“伊斯坎德尔”导弹,而德国莱茵金属公司在下萨克森州新建的炮弹厂,年产量仅35万发155毫米炮弹——这仅够乌军消耗两周。

经济账更触目惊心。俄军8月对乌能源设施的空袭,成本不足5000万美元,却造成乌方17亿美元损失。乌军用400万美元的“爱国者”导弹拦截2万美元的无人机,这种“以高打低”的模式,让乌克兰财政濒临崩溃。世界银行警告:“乌经济2025年或萎缩25%,通货膨胀率突破300%。”

平民的苦难更甚。基辅市民娜塔莎在防空洞里囤了3箱罐头:“汽油涨到每升15美元,我爷爷的退休金只够买面包。”而在顿巴斯前线,乌军第225突击团士兵伊万说:“我们每天损失30人,新兵连训练时间从3周缩到3天——这和送死有什么区别?”

防线崩塌:当“钢铁长城”变成“纸糊的墙”

9月1日,俄军第5坦克旅突破乌军在沃罗内的防线。乌军精锐第225突击团曾投入一个营反扑,但俄军小型机动步兵单位配合FPV无人机,仅用4小时便巩固突破口。乌军总司令瑟尔斯基不得不从苏梅方向抽调2个营增援,却在集结时遭俄军“地狱级”空袭——50多枚滑翔炸弹和10架无人机组成的立体打击网,让增援部队损失过半。

更危险的信号来自后方。俄军无人机侦察范围已覆盖乌后方30公里,乌军第156旅两个营级单位在克拉马托尔斯克的集结,被俄军“侦察-打击”体系精准定位。72分钟饱和打击后,3辆坦克、22辆步兵战车化为废铁,两个弹药库爆炸引发连锁反应,火光照亮了整个夜空。

如今,斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克——这两座被视为乌军“最后防线”的城市,正承受着俄军三路装甲部队的钳形包围。乌军炸毁通往后方的铁路桥,试图拖延时间,但这更像是“壮士断腕”的悲壮之举。

尾声:当战争成为“无限游戏”

凌晨四点的基辅,防空警报再次响起。娜塔莎抱着孩子躲进地铁站,手机屏幕亮起:“俄军又发射了20架无人机。”她不知道,这场冲突已进入“无限游戏”模式——没有胜利者,只有消耗战。

俄军在基辅和哈尔科夫的失利,被证明是“长期消耗战”的催化剂;乌克兰的“以打促谈”策略,正被产能差距和财政危机撕得粉碎。国际社会呼吁停火的声音越来越大,但战场上的每一寸土地,仍在为谈判桌上的筹码加码。

或许,正如乌军士兵伊万在最后一条社交动态中写的:“我们不是在保卫国家,而是在等待奇迹。”而这个世界,是否还能承受更多的“奇迹”?

你的答案,将决定下一场战争的规则。