好书推荐 | 百年瑞士信贷银行:为纳粹藏钱,为特朗普贷款,却死于一条推特

2025年10月15日,美国锡安银行和西部联盟银行分别披露两起因信贷风控漏洞遭欺诈案,两组借款人通过伪造抵押文件、虚假陈述等手段共计骗贷超 1.6 亿美元,暴露其信贷审批尽调不足、对底层资产核查松懈的问题。事件导致锡安银行股价单日暴跌 13%,西部联盟银行股价跌近 11%,74 家美国大型银行总市值单日蒸发超过 1000 亿美元。

而2025年以来,国内多家银行则现高管腐败漏洞,工行、农行等机构原高管通过违规放贷、与中介勾结、给关联方放 “空壳贷” 等牟利,涉案金额动辄数千万甚至数亿,凸显内部权力监督与风险管控的失效。

个体的腐败与欺诈并非孤例,它折射出系统性的溃败。正如最著名且惊人的瑞士信贷银行倒塌所揭示的: 当贪婪成为常态,为罪犯洗钱、欺诈客户成为选项,再庞大的金融帝国也会从内部崩溃。

瑞士信贷银行曾是世界最大银行之一,成立于1856年,并被列为30家“全球系统重要性银行”之一,其倒闭可能危及全球金融体系。该银行客户涵盖富豪、跨国公司及政府,例如 美国总统特朗普也曾是其重要客户。可以说, 瑞信曾是“大到不能倒”的银行。

然而它还是倒塌了。

导致其崩溃的,是内部腐败丛生、高管傲慢,以及贪婪的文化。该银行曾为独裁者洗钱、为毒贩处理资金,甚至为前纳粹军官隐藏财产;高管也屡次欺诈客户,合谋骗取巨额资金。

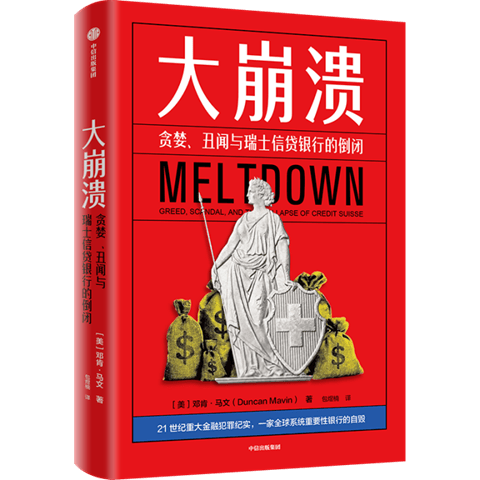

彭博社记者邓肯・马文通过采访内部人士,记录了瑞信的衰落过程,并写入 《大崩溃:贪婪、丑闻与瑞士信贷银行的倒闭》一书。书中揭露了一个充满贪婪与欺骗的金融世界:贪婪操纵账目,合同藏匿谎言,野心不断侵蚀着每一条监管规则。

震撼、赤裸、毫无修饰——这就是你从未见过的银行真相。

*以下内容摘编自邓肯・马文《大崩溃:贪婪、丑闻与瑞士信贷银行的倒闭》

瑞士“丑闻银行”的诞生

作为一个被大国包围的小国,瑞士的生存策略是保持中立,避免卷入其他国家的战争。 对瑞士银行而言,中立的另一面是保密。

在第一次世界大战期间,瑞士的银行成了那些寻求保护财富免受战争破坏的人的首选之地。战后,德国、法国等地为了支付重建费用而不断提高税率,这促使富人将资金转移到苏黎世、巴塞尔和其他瑞士城市。现金如潮水般涌入瑞士银行的金库。 到 1929 年,瑞士的人均银行存款金额是世界上最高的。然而,这种资金流动导致了国际摩擦,也成了现代瑞士银行业第一起重大金融丑闻的导火索。

1932年深秋的巴黎,法国警方突然造访瑞士巴塞尔商业银行办事处。在警方查获的文件中, 超过千名法国政商精英通过瑞士银行转移资产的记录清晰可见,涉及金额高达20亿法郎,相当于如今的数百亿欧元。

这场调查在法国掀起轩然大波。面对确凿证据,法国议会通过决议要求严惩逃税行为。而在瑞士,巴黎政府的强硬手段遭到了金融界人士和政治家的强烈反对,他们主张捍卫瑞士的银行保密传统, 银行业保密传统在爱国情绪中得到了空前的强化。

最终,这一事件逐渐平息,但瑞士本土的金融体系却拉响了警报。过度扩张国际业务的瑞士大众银行陷入流动性危机,引发了波及全国的挤兑潮。面对可能蔓延的金融风险,瑞士政府不得不动用相当于年度预算四分之一的资金实施救助。

这场危机成为瑞士金融立法的转折点。经济危机得以避免,但政府干预的代价是政治家要求对银行业进行更严格的监管。在重新审视银行业监管框架时,1934年《瑞士联邦银行法》应运而生。 这部法律在强化政府监管权限的同时,正式将银行保密义务提升至法律层面,规定泄露客户信息将承担刑事责任。

这一制度虽然有利于银行自身,却以牺牲透明度和良好治理为代价。事实上,在接下来的几十年里, 保密法成了掩盖瑞士银行一些最恶劣不当行为的遮羞布,并导致了一种不道德的银行业观念,这种观念支持并掩盖业内的不良行为。

在银行保密制度的保护下, 瑞士信贷银行及其许多竞争对手为盗贼权贵、独裁者、残暴的强权人物和腐败官员提供服务。其服务的欺诈者和罪犯名单不断拉长,银行的不当行为频繁发生,且遍布全球。

1964 年,英国政治家乔治·布朗曾称瑞士银行家为 “苏黎世的侏儒”。由于接连爆出的丑闻,瑞信银行被瑞士公众视为 “丑闻银行”。种种丑闻还导致了更多银行监管措施的出台,包括要求瑞士信贷银行在本国不再开设新的分支机构,于是瑞信把目光放在了扩展海外业务上。

国际变局与战略转型:瑞士信贷的全球扩张之路

二十世纪后期,全球银行业迎来剧变。 全球化加速、经济周期波动与技术革新交织,推动银行业大步迈入国际化时代。在美国,金融管制松绑催生了激烈竞争与创新浪潮,行业版图重构,催生了能够提供全方位服务的 “全能银行”。花旗银行与旅行者集团的 “世纪合并”,更是宣告了银行业进入超级整合时代。

在这一浪潮中,瑞士信贷银行CEO赖纳·古特决定突破传统私人银行的舒适区,将银行打造成国际金融市场的重要玩家。 这一战略推动瑞士信贷与第一波士顿银行结盟,成立“瑞士信贷第一波士顿银行”(CSFP)。

合资初期,协同效应显著——第一波士顿手握大量寻求境外融资的美国企业,瑞士信贷则拥有渴求投资机会的欧洲资本。 十年间,CSFP一跃成为欧洲证券市场的领头羊。

然而,隐患悄然滋生。第一波士顿激进的投行文化与瑞士信贷保守的传统格格不入。内部竞争逐渐失控,甚至出现同一家公司团队“互相厮杀”的局面。

1987年“黑色星期一”股市崩盘。全球单日蒸发1.5万亿美元市值,第一波士顿交易业务损失约1亿美元。更致命的是,其核心的杠杆收购业务因垃圾债券市场崩溃而陷入泥潭,积压了12亿美元高风险过桥贷款。

此时的瑞士信贷,已成为一个矛盾的混合体—— 高风险投行业务与保守瑞士金融基因的“硬结合”。文化冲突与风险偏好的差异,为未来埋下了持久隐患。

进入90年代,艾伦·D.惠特执掌瑞士信贷国际投行业务。他以铁腕管理和敏锐市场嗅觉著称,打造出一个近乎“教派”的狂热团队。他们擅长在市场波动中掘金,为银行创下巨额利润,惠特个人收入数千万美元,团队规模逼近千人。

然而,危机在狂欢中酝酿。亚洲货币危机引发连锁反应,俄罗斯经济崩盘,惠特团队的激进策略开始反噬。

惠特团队中的明星银行家安迪·斯通,以向唐纳德·特朗普等地产大亨发放高风险贷款闻名。他的团队向商业地产投入数百亿美元,贷款比例高达房产价值的95%,远高于行业水平。巅峰时期,CSFB有140亿美元资金被投入房地产,斯通个人从中获利近1亿美元。

他在汉普顿建造了一座拥有 10 个卧室的巨大房子,与美国工业巨头拥有的房产相邻,他还带着客户乘坐私人飞机四处飞行, 甚至曾飞往盐湖城与唐纳德·特朗普一起观看篮球比赛。

然而,俄罗斯危机引爆全球谨慎情绪,房地产抵押贷款需求腰斩。瑞士信贷紧急叫停放贷,要求斯通团队“清仓甩卖”,巨亏已成定局。

斯通团队激进的薪酬机制引发监管警觉。 纽约联储致信惠特,指出其利润分成安排“极易被滥用”,并批评管理层监督缺位,“业务运营是否安全稳健令人质疑”。

斯通团队在失去放贷自由后迅速离职,与银行就8000万美元奖金对簿公堂。而银行不得不处置百亿美元不良房地产资产,埋下巨额亏损的伏笔。

1999年3月,瑞士信贷披露对俄罗斯风险敞口超20亿美元,远超其他西方机构,震惊市场。其对新兴市场的总风险敞口高达数十亿美元。消息曝光后,股价单日暴跌10%。

不仅俄罗斯,从伦敦、东京到纽约,危机连环爆发,惠特的“放任式管理”策略遭到严峻挑战。他事后反思:“我们太贪婪、太愚蠢……管理必须在控制与创新之间找到平衡。” 文化冲突、监管缺失、激进激励与全球风险叠加,终于引爆系统性危机。

在接下来的几十年里,CSFP每一位新任首席执行官和董事长都被历史遗留下的这一连串困境拖累,而他们中的大多数通常只是把问题推给后来者,甚至持续制造风险。就这样,瑞士信贷银行一步一个脚印地走向崩溃。

“推特门”事件:一条推文引发的雪崩

2022年10月1日,澳大利亚记者戴维·泰勒在推特上发布了一条看似寻常的消息:“可靠消息源告诉我,一家大型国际银行正处于崩溃边缘。”

这条推文在动荡的市场中瞬间引爆,被迅速指向全年股价持续下跌的瑞士信贷,推文在社交媒体的裂变中不断发酵。具有讽刺意味的是,就在推文发布前一天,瑞信CEO乌利·克尔纳刚向员工发出内部备忘录,将瑞信比作“准备涅槃重生的凤凰”。这份原本旨在稳定军心的文件,在社交媒体的风暴中显得苍白无力。

周一市场开盘后,噩梦如期而至。客户在周末已提取数十亿美元,股价应声下跌11%。尽管泰勒删除推文并澄清,但为时已晚。接下来的一周,资金以每天百亿美元的速度外流,最终近千亿美元被提取——相当于全部客户存款的三分之一。 这场危机标志着银行业进入新时代:传统储户在实体分行外排队的挤兑场景,已被推特等数字媒体化挤兑取代。在指尖就能完成资金转移的时代,银行的脆弱性被无限放大。

面对这场前所未有的危机,瑞信管理层显得措手不及。高层领导班子全部是空降来的新人,没人真正了解这家百年银行。传统的危机应对方案——发布新闻稿、联系金融记者——在社交媒体谣言面前也完全失效。

10月27日,瑞信银行公布战略自救计划:削减成本、出售新股筹资约40亿美元、计划重启“瑞士信贷第一波士顿银行”品牌。但这些举措未能挽回市场信心,当季亏损40亿美元与股价单日再跌19%的现实,让所有自救努力显得徒劳。标普随后将其信用评级降至行业最低。克尔纳在董事会上不得不承认:如果再发生任何引发挤兑的事件,瑞士信贷将无法存续。 瑞信的“推特门”也就此创造了首个数字化银行挤兑的经典案例。

百年瑞信一夜崩塌:谁杀死了瑞士信贷?

面对瑞士信贷岌岌可危的局势,危机委员会紧急探讨了合并、清算或国有化三条出路。2022年11月,瑞士央行行长约尔丹向联邦委员会披露瑞信危机,提议准备560亿美元紧急流动性及千亿政府担保方案,引发政界震动。尽管前财长毛雷尔随后宣称危机已缓和,但2023年1月新任财长谢勒-苏特在与瑞信董事长莱曼及瑞银董事长会面后,敏锐察觉到形势依然严峻。此后瑞信虽在达沃斯论坛竭力展示正常运营,实则内部持续恶化,随着资金持续外流和高管应对乏力,谢勒-苏特最终确信: 这家百年银行已无力自救。

2023年3月,瑞士财政部长谢勒-苏特向瑞银董事长凯莱赫表示:要么由瑞银收购瑞士信贷,要么启动政府清算程序。 面对可能引发的系统性金融风险,私人收购成为当局首选方案。

在紧急谈判中,凯莱赫提出苛刻条件:完全自主的裁员权、政府承担法律成本。瑞银团队连夜完成本需数周的尽调,而政府则承诺提供超过2500亿美元的流动性支持和100亿美元损失担保。

经过紧张博弈, 收购价从初始的10亿美元最终确定为30亿美元。在亚洲市场开盘前的周日傍晚,随着瑞信董事长莱曼接受条款,这场震撼金融界的收购案终于落定。

瑞信看似突然的崩溃,实则酝酿数十年。这家拥有167年历史的金融巨头,最终在疯狂节奏的现代金融中倒下。但丑闻的余波未平——2023年4月,美国参议员揭露瑞信直至2002年才关闭前纳粹指挥官账户,更有与纳粹关联账户直到2020年仍在运作。数月后,美国司法部又加大对瑞信为俄罗斯富豪规避制裁的调查。

当尘埃渐落,瑞士金融市场监管局的长篇报告揭示了瑞信败亡的五大病灶。

商业模式:从未确立可持续的盈利模式

瑞信庞大的投行业务犹如“摇钱树”,利润丰厚却极不稳定。历任CEO都试图摆脱对投行业务的依赖,却总在“这里削减一点,那里削减一点”的修补中失败收场。结果就是:资源投入越来越少,竞争力越来越弱。在金融危机后市场强劲的黄金时期都难以盈利,注定无法存活。

公司治理:领导层集体失灵

监管机构直指,连续几任CEO和董事长都未能在高层设定强有力“基调”。“间谍门”事件和高管疫情违规只是冰山一角。最后几年里,高管如走马灯般更换,有效领导力荡然无存。

薪酬激励:缺乏业绩管理规范

最讽刺的是:在崩溃前10年,瑞信累计净亏损超20亿美元,却发放了约350亿美元奖金。无论银行盈利还是亏损,无论是因为出色管理还是不当行为,银行家永远赚得盆满钵满。

丑闻缠身:150亿美元罚款只是开始

自2010年起,瑞信因员工不当行为支付了超150亿美元罚款。但这只是直接损失——阿古斯爆仓、格林希尔资本等事件带来更大亏损。高管们深陷危机管理泥潭,无暇顾及日常运营。客户忍无可忍,监管机构也终于用尽“所有可用工具”。

资本与流动性:技术层面的致命伤

尽管瑞信始终满足监管要求的资本比率,但研究机构早已警告其“表象之下另有隐情”。有缺陷的商业模式导致亏损侵蚀资本,糟糕的治理让银行损失数十亿美元。真正的致命一击来自流动性危机。2022年10月的推特事件引发恐慌性挤兑,数百亿美元资金几天内大量流出。任何流动性缓冲在此面前都形同虚设。

那么,谁该负责?答案是“所有人”。这是一场“集体努力”的失败。数十年过度扩张、代价高昂的收购、接连不断的丑闻,瑞银董事长塞尔焦·埃尔莫蒂称瑞信是“特殊的银行失败案例”,但这只说对一部分。 所有银行都面临相同的结构性难题:风险与回报、安全与盈利的权衡。

瑞士信贷的故事提醒人们: 整个银行体系如此脆弱,而这种脆弱性,恰恰与现代经济深度依赖银行业的现实形成棘手矛盾。

瑞信的故事结束了,但贪婪与监管的战争仍在继续。

和往常一样,48小时内点赞留言前三我们将免费赠送一本给粉丝!

- end -

按姓名首字母排序

上下滑动阅读更多内容

| | | | |

| | | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

陈 文 | 陈昆才 | 陈思行 | 成念良 | 程 彧 | 程 洲 程 琨 | 程 涛 | 崔 莹 | 蔡嵩松 | 蔡 滨 | 蔡 晓

| | | | |

| |

杜 沛 | 杜 广 | 冯明远 | 冯 帆 | 傅奕翔 | 付 斌

| | |

| |

| |

| | |

| | |

| | |

|

| | |

、|

| | | |

|

| | |

| | | |

| | |

| | |

| |

| |

| | | | |

| |

| | |

| | 银华| 东方红|

| | 东方红

中信保诚| |

| |

| |

| | |

| | |

| | | |

| |

| | | | |

| | |

| | | |

| |

| | | |

| | | | 民生加银

东方红|

| | | | |

| | |

| | | | |

万建军 | 王大鹏 | 王东杰 | 王 刚 | 王君正 | 王 涵

王 俊 | 王 培 | 王 鹏 | 王 栩 | 王延飞 | 王宗合

王克玉 | 王 景 | 王诗瑶 | 王晓明 | 王晓川 | 王奇玮

| | 中银| 中信保诚

王海涛 | 王登元 | 王 健 | 王德伦 | 王艺伟 | 王浩冰

| | |

| | |

| ||

| |

| | | |

| |

|

| |

| | |

| | |

| | | | |

| |

| 富国 | 农银汇理

|

| | |

|

| | |

| | |

| |

| |

| |

|

|

|

| || |

|| | |

| |