原创 冻结17天之后,中、荷公司脱钩,欧洲施压,荷方日损失230万欧元

荷兰宣布冻结安世半导体资产仅仅17天后,事态便迅速发酵,引发连锁反应,直接导致中荷之间的业务往来陷入停滞,这实际上已经形成了深度脱钩的现实。

最先感受到冲击的是欧洲的汽车巨头们,他们几乎在第一时间公开发声,迫切呼吁尽快恢复供应链,并发出警告:若芯片供应无法恢复,整车生产线将面临全面停工的风险。面对突如其来的危机,荷兰政府内部迅速紧张起来,内阁连夜召开紧急会议商讨应对措施。此前荷兰所展现的强硬态度,在现实压力下迅速崩塌,已无法继续维持。

本次冻结行动原本是荷兰在政治上配合美国技术封锁的一次表态,却反而让荷兰自身陷入困境。荷兰不仅深切感受到全球产业链断裂带来的冲击,还承受了沉重的经济损失。

事态发展之快令人措手不及。9月29日,美国扩大出口管制清单,将母公司持股超过半数的子公司全部纳入监管。次日,荷兰经济与气候政策大臣卡雷恩·曼斯迅速引用一部冷战时期的《商品供应法》,声称采取措施是因为“公司治理存在重大缺陷”,但官方始终未能提供可验证证据。反而,法庭文件显示,早在6月,美国政府就已私下向荷兰施压,要求撤换安世半导体的中国籍CEO,并“建议”通过人事调整来实现控制权变更,而非直接处置股权。

9月30日,荷兰启动闪电式行政接管。原中方CEO在短短30分钟内被切断所有系统访问权限。随后,荷兰迅速任命外籍董事进入管理层,并强制将中资持有的99%股份交由第三方托管。中方仅被象征性保留少量股份,从法律上彻底失去对企业的实际控制权。法律专家指出,整个接管流程缺乏独立监督,透明度严重不足。而为荷兰政府提供关键建议的“外部顾问”,长期与美国商务部保持紧密联系,甚至参与多项涉华技术管制项目。

然而,荷兰接管后很快意识到,他们掌握的不过是一家失去运作能力的空壳企业。安世半导体虽起源于飞利浦的核心技术团队,但早在2019年已被中国闻泰科技全资收购。企业形成了独特的跨国分工体系:前端研发与晶圆制造在欧洲,后端封装测试和大规模量产在中国。广东东莞工厂承担全球逾七成产能输出和41%的关键封测任务,是年产千亿颗芯片的“隐形冠军”,同时为宝马、大众等国际汽车品牌核心供应商。相比之下,荷兰生产能力不足三成,主要集中在技术门槛低的封装环节,且欧洲总部高度依赖东莞系统的实时数据。当荷兰接管命令下达时,中国核心工厂果断中断对欧洲的供血。

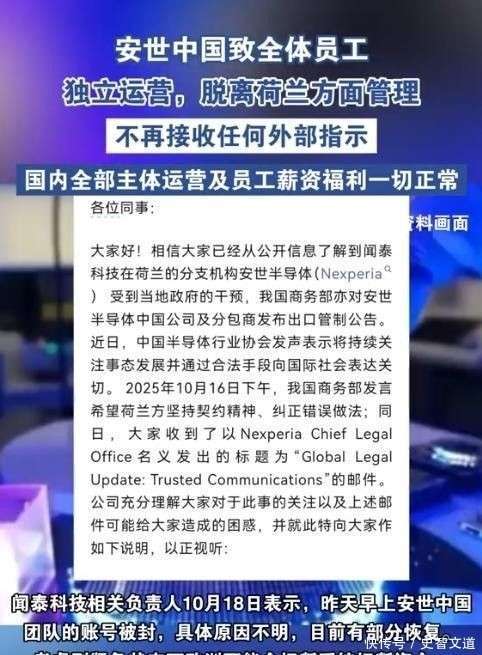

10月18日,安世中国发布内部通告,指示员工仅服从境内法人实体发布的管理命令,对未经授权的外部指令有权拒绝执行,确立中国子公司独立运营地位。中国政府也采取精准反制措施:10月4日,中国商务部对特定功率器件、车规级二极管等产品实施出口管制。一夜之间,日均产出3.8亿颗芯片的生产线全面停转。

危机的突然爆发,让荷兰政府手握的只是无法履约的空壳公司。欧洲总部积压第四季度高达13.4亿只芯片的订单,鹿特丹仓储中心出现巨大缺口,每日损失估计230万欧元。欧洲汽车巨头首当其冲,宝马CEO直接致函荷兰首相,指出每月缺芯损失达10亿欧元,并警告若问题不解决,将重新评估未来电动车布局,甚至可能将慕尼黑产线迁至中国沈阳。大众、奔驰、奥迪联合成立供应链应急协调小组,向欧盟施压,16家整车企业联名向荷兰经济部施压,要求两周内恢复供货,否则将联合抵制荷兰花卉与园艺出口,涉及GDP的2.3%。

寻找替代方案理论上可行,但现实极为困难。新型车规级芯片从认证到整车适配周期通常6-8个月,投入测试资源巨大,成本上升至少三成,难以解决当前紧迫问题。动荡迅速波及大西洋彼岸,通用汽车因缺芯被迫削减北美SUV生产班次,引发工会抗议。截止10月17日,欧洲已有12家核心零部件供应商停产,影响近20万个就业岗位,欧盟内部模型预测若停产持续六周,欧洲乘用车总产量将减少七万辆。

面对舆论和产业压力,荷兰经济大臣在议会质询中态度软化,将责任推给所谓“外部咨询机构”,但解释难掩对全球供应链运作逻辑的误判。当大众高管三次赴海牙催促交货时,得到的回应直言:“产能在中国,我们无能为力。”

这场危机清楚地表明,试图逆全球化分工趋势的做法最终只会遭受系统性反噬,而真正承担后果的,是整个产业链上下游的所有参与者。这一事件也显示了未来高端制造竞争格局中,主动权究竟掌握在谁手里。

信息来源:观察者网