银行APP“瘦身”,更要服务“健身”丨九派时评

文/九派新闻特约评论员 舒圣祥

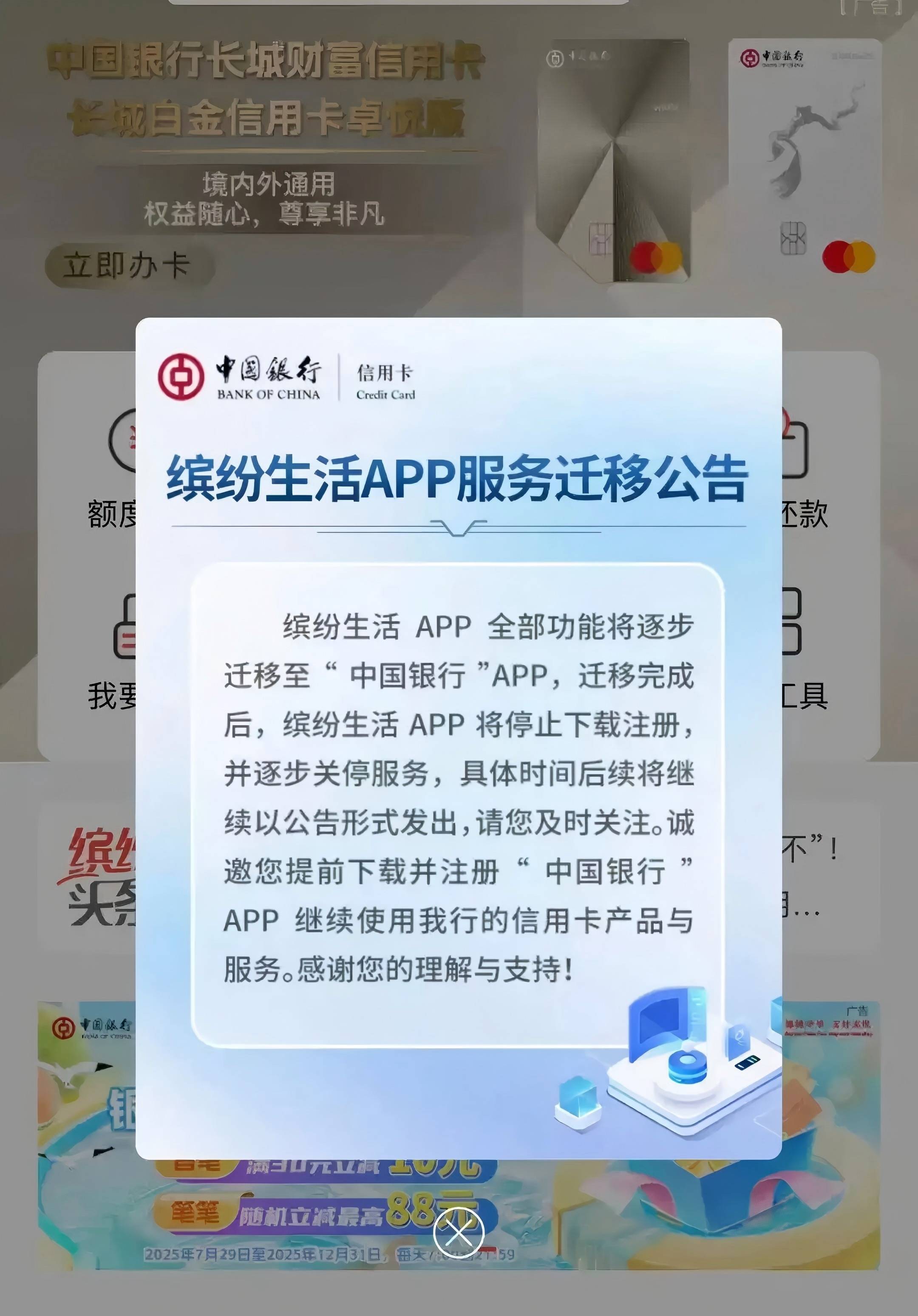

近日,中国银行信用卡中心发布公告称,将逐步关停旗下运营多年的信用卡APP“缤纷生活”,并将其全部功能逐步迁移至“中国银行”APP。除中国银行外,已有多家银行陆续对旗下APP进行整合。银行APP正迎来一波密集退场潮:从国有大行到城商行,这场手机银行APP的“瘦身运动”已席卷十余家银行。

一家银行,多个APP,曾经是非常普遍的现象。银行APP多胎并存,本质是数字化初期盲目扩张的产物。在对线上业务大蛋糕的美好想象之下,银行热衷于大干快上将业务“搬”上网,银行内部的“部门墙”催生了一个个独立的APP:手机银行固然要有客户端,信用卡中心也要做专属入口,直销银行也需建独立平台,甚至理财业务都想分一杯羹。这种分散布局看似能实现专业深耕,实则陷入了重复建设的泥潭。每个APP都要投入技术开发、服务器维护和安全防控成本,却换不来与之匹配的用户活跃度。

殊不知,对用户而言,手机里塞满同一家银行的多个APP,既要占内存,还要记住不同登录密码,在各平台间切换办理业务也很麻烦,所谓的“专业化服务”反而成了冗余负担。数据显示,中行“缤纷生活”月活仅154.54万人,其他银行的信用卡类、直销银行类APP同样面临流量困境。当“僵尸APP”沦为数字垃圾,及时优化精简无疑是降本增效的务实之举。正是在这一背景下,国家金融监督管理总局明确发文,要求金融机构对“用户活跃度低、体验差、功能冗余”的APP进行优化整合或终止运营。

这个意义上,这场并非偶然的银行APP精简浪潮,既是监管利剑出鞘后的合规回应,更是银行业告别数字化焦虑的理性回归。对银行而言,重复建设导致资源浪费,运营成本高企;对客户而言,多个APP功能重叠、体验割裂,反而增加了使用门槛。金融数字化的核心是要提升效率,而非制造壁垒;客户端的价值在于优化体验,而非彰显规模。那些曾经为了“数字化政绩”仓促上线的APP,如今在监管与市场的双重检验下完成退场,既是理性的,也是必要的。

从消费者视角看,银行APP的“多”从来就不等于“好”。用户需要的不是一个个功能雷同、必须重复注册登录的APP,而是一个能够提供一站式金融服务的平台。反过来,面对当下的银行APP精简潮,用户真正关心的,也不是银行删了多少个APP,而是整合后的服务是否真的能够变好。银行APP用户黏性下滑的背后,折射的是服务创新的缺失。当前,从界面布局到功能模块,从理财推荐到客服响应,各家银行APP几乎如出一辙,缺乏差异化竞争力。但优秀的服务创新从来不只是技术堆砌,而必须是对需求的精准洞察。

银行APP,要数量“瘦身”,更要服务“健身”。银行APP的精简潮,理应成为服务升级的新起点。这场“瘦身运动”的最终评价权,永远掌握在普通用户手中。不能只做数量“减法”却忘了做价值“加法”,更不能把整合关停直接变成服务缩水的借口。对消费者来说,少几个APP只是表象,能否获得更便捷、更个性、更有温度的金融服务,才是检验银行APP精简成败的关键。当冗余的客户端被整合,节省的资源应该用在刀刃上,给广大银行客户带来更优质的金融服务体验。

【来源:九派新闻】

版权归原作者所有,向原创致敬