齐一民《爸爸的舌头》(三)杂书杂谈(1)“五一”的黄金阅读记录

1.“五一”的黄金阅读记录

(2005年5月7日)

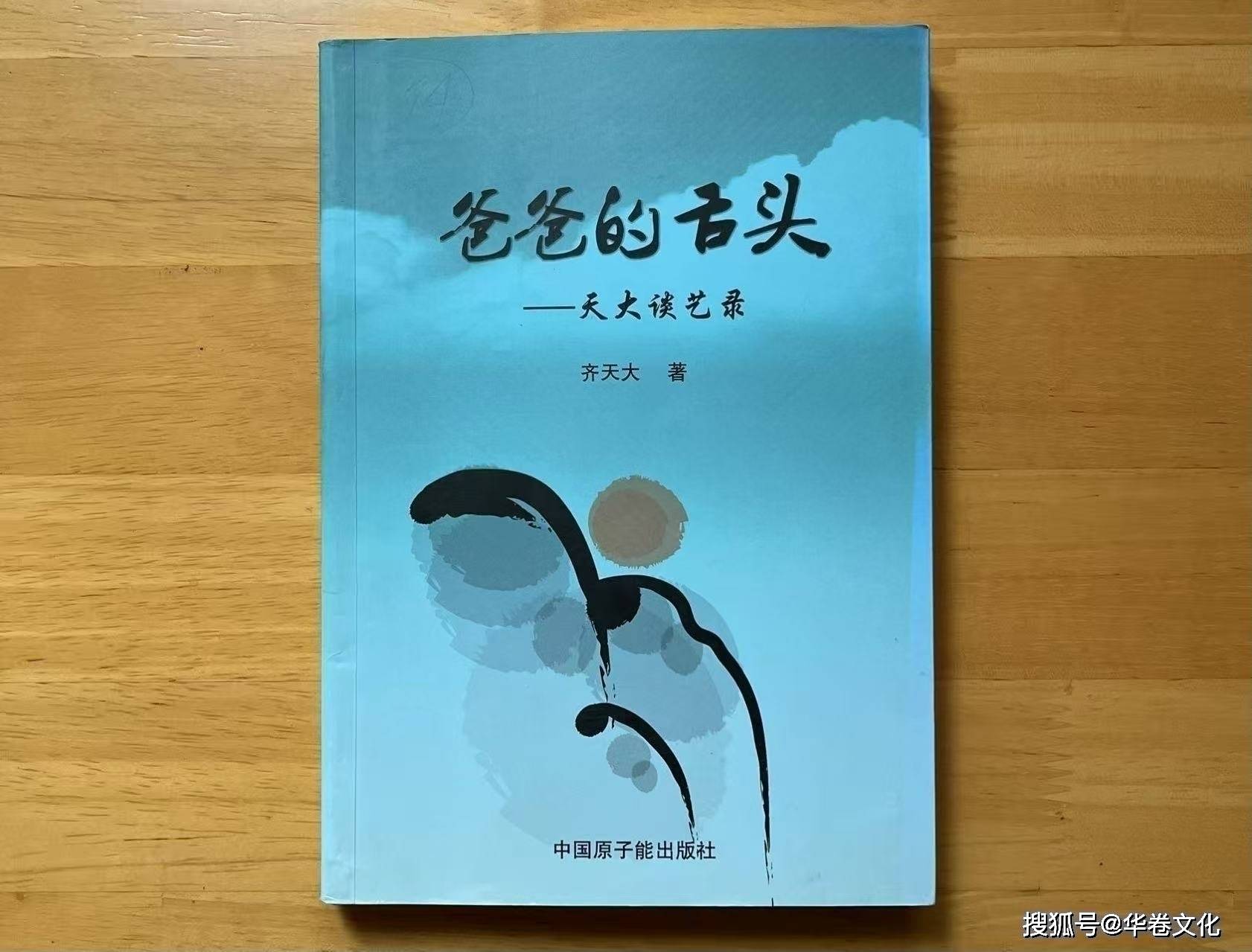

《爸爸的舌头——天大谈艺录》 ,齐天大(齐一民)/著,中国原子能出版社2014年7月第1版。

《爸爸的舌头——天大谈艺录》 ,齐天大(齐一民)/著,中国原子能出版社2014年7月第1版。

一

这是一个无事可做的黄金周,因为可做的事——都让那些忙于出游的人——做了。

二

这期间读到的书目,累积一下,是这些个:司马迁的《史记》,陈平原的《从文人之文到学者之文》,褚人荻的《隋唐演义》,Brooks的《Understanding Fiction》和《Understanding Poetry》、Paul Johnson的《Intellectuals》、哥伦比亚大学版的《History of American Poetry》、兰陵笑笑生写的、被张竹坡批的《金瓶梅》、常耀信写的中文版的《美国文学史》、张祥龙的《西方哲学笔记》、Abrams写的《A Glossary of Literary Terms》,由台湾傅佩荣写的、被大陆周国平“倾力推荐”才出版了的《哲学与人生》、余敦康的《魏晋玄学史》、海德格尔写的《存在与在》、一本法英双解字典,外加一些报刊,如《晨报》、《参考消息》、《经济观察报》……等。噢,还读了一本关于“现代”、“后现代”理论的集子。

朋友,看到这些目录,你就可想见,这个长周末,不太短吧!

三

刚才是第一次在自己的札记中,我用“朋友”二字,来称呼你们。

四

司马迁看来,是个文字的高手,他写那些从来无名的偷鸡摸狗之徒(“滑稽列传”、“游侠传”)时,是在笔锋上——蘸满了柔情的,他那个半废之身——再无顶梁柱的——不亦是一个游侠的躯体吗?

难得,他把那么一腔热血,灌满了整个《史记》的Text。

五

我为24岁就丧生了的曹魏的、写了《老子注》的王弼——着实写了首诗。因为他以年少的身子——探得了千年的古迹——文字的古迹,《老子》的、道的古迹,实令我这年纪一倍于他的这个人——This Person ——觉得白活了。

六

在读淫书《金瓶梅》时,那个张竹坡说:“不可呆看,一呆看便错了;必须列宝剑于右,或可划空泄愤;必须悬明镜于前,庶能圆满照见;……必须置香茗于案,以奠作者苦心……”。

我则加几句:

① 欲看《金瓶梅》,须有“五一”长假,而且,需没钱远游;

② 不见得非喝香茗(茶),有咖啡亦可;

③ 老婆在身边时——则甭看;

④ 潘金莲一类的奇女—倘若已经绝世,则——你也甭看。

以上是随笔编的几句玩笑。可笑之处不在于此,可笑之处,在于——我们每读此书,就需要面对那个匿名的笔林高手——兰陵笑笑的——在另一个世界上投来的---讪笑。

七

我开天辟地地—写了五首Poem——我还无从叫它们做——“诗”哩!我之所以写了它们,是因为Emily Dickinson在半明半瞎的状况下,还身后留下了——1700首诗;还有乾隆也在理顺了世道(盛事)之余,留下了——几万条诗。而吾身,虽已半老,一无“世”好留,二无眼障,何妨、何乐而不为地——留下千首万首呢?

与“浮士德”和荷尔德林——被海德格尔推崇倍至的——诗比,我的Poem——哪点不如?它们(那5首“齐诗”)中,既有Tone(音调),又有Rhythm(旋律),既有乐感又有情怀(Brooks语),外加多少的齐氏Humor,还有哲人之深刻呢——你说,哪一句不赛“浮士德”?

我这朵“金花”她——赛不过“赛金花”,还赛不过老朽的(不是‘不朽’)的——他歌德?

诗是好做的;不好做的——不是千首万首的诗,而是它们肯定会象Emily的1700首歌一样,在她身后,才被挖出。

悲哉!

八

那潘金莲和西门庆、以及甚至还有王婆——不也如我,是在身后才——流芳千古的吗?

我又怎好与人家——西门庆大官人攀比历史地位?

(未完待续)