原创 离大谱!乌克兰人主动提供坐标并支付费用,求俄军轰炸征兵处

以下是文章的改写版本,调整了语言和描述方式,但保持了原有的核心意思和内容:

---

我们现在外出,只需提供一个位置,就能叫到网约车,然而,谁能想到,现如今仅凭一个坐标,竟可以召唤出导弹、轰炸机甚至无人机!甚至上面还会注明:“来自某某居民的‘滴滴轰炸’请求”。这让人不禁思考:这种变故究竟发生了什么?

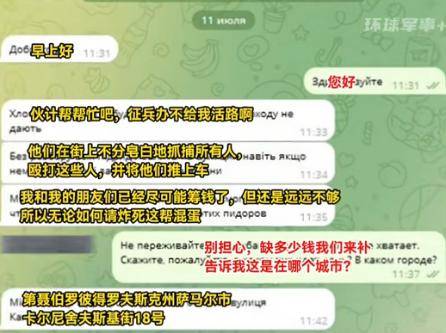

在乌克兰的今天,普通民众已展现出一种奇特现象——他们自愿出钱提供乌克兰招兵办的坐标,然后引导俄罗斯空袭。而俄罗斯则表现得极为配合,只要提供坐标和一点点报酬,便会派出军队前来精准打击。那么,在这背后,究竟发生了怎样的故事?

随着战争进入第三年,最初的团结与热血已然消退。在许多乌克兰普通人眼中,所谓的“爱国主义”与宏大叙事早已变得毫无意义,街头对征兵的猎捕,才是日常的常态。

也许你正在逛超市,或是仅仅外出丢个垃圾,却忽然看到一辆小巴停在路旁,几名穿着军装的人不由分说地把一张“入伍通知”塞进你手里,甚至直接将你强行带上车。你没有时间与亲人告别,没有机会给孩子们道一声再见,几周后,你便被扔进那如同“绞肉机”般的战场,手中的武器可能还比你的祖父年纪更大,前方是俄罗斯的火炮,背后是督战队冷酷的枪口。

在这片铁与血的战场上,活着已然成了极度依赖运气的事,最残酷的是,征兵早已不看家庭,只看是否符合征兵标准。一个家庭的父亲、丈夫与儿子,只要是适龄男性,都有可能某一天被“打包”送走。

当噩耗不断从前线传来,留下的孤儿和寡母通常无法得到任何解释,更别提什么体面的补偿。整个家庭,就这么毫无预兆地瓦解了。这种粗暴且冷酷的方式早已吞噬了民众对政府最后的信任。

随着越来越多家庭的顶梁柱被强行带走,民众的怨恨情绪悄然酝酿。人们不再关心是否能够战胜俄罗斯,他们更希望能够停战,希望那些在前线的亲人能够平安归来。

此时,有些乌克兰人选择以自己的方式进行反抗。有些人焚毁了征兵官的汽车,另一些人则像那位因失去儿子而愤怒的母亲一样,带着炸药冲向征兵办,誓求与其同归于尽。这些看似“以卵击石”的悲剧,恰恰是民心剧烈翻涌的最直接体现。

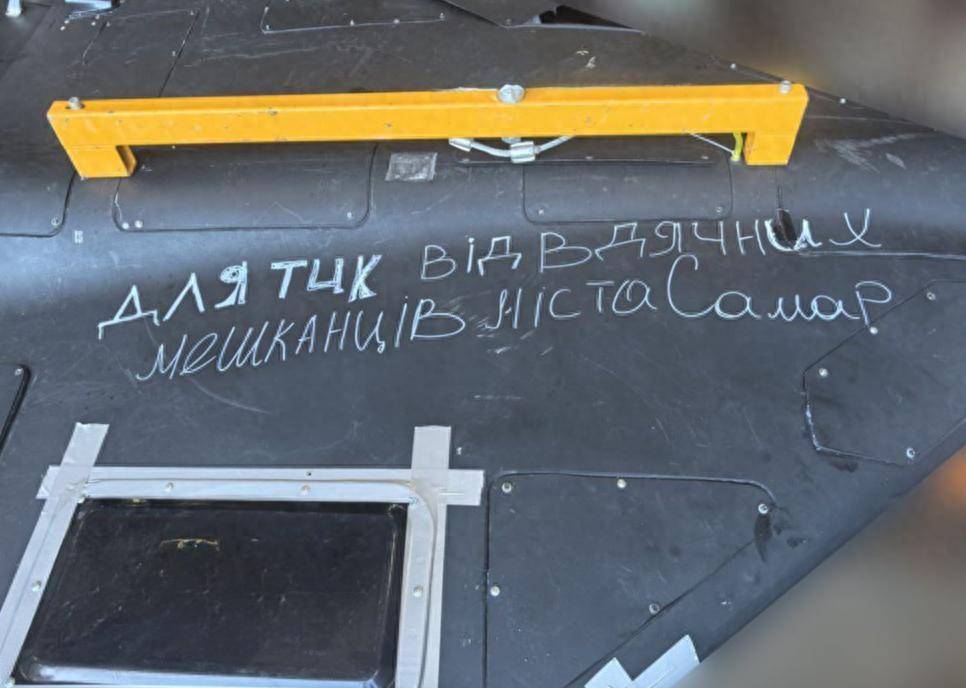

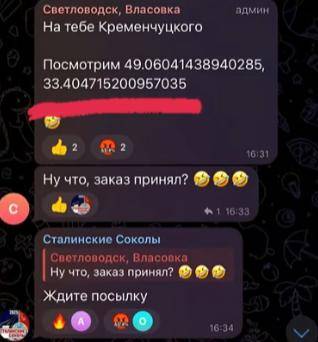

在这片充满绝望的土地上,俄罗斯人精准地种下了一颗名为“滴滴轰炸”的种子。这项服务通过加密软件运作,乌克兰人只需提供坐标并支付象征性费用,俄军的“天竺葵”无人机便会迅速响应,进行精准打击。

这笔费用并不算高,更多的是一种“投名状”,用来过滤掉无效信息,确保提供的坐标是真实的。对那些深陷困境的人来说,这无疑是一个宣泄怒火的机会。自己动手的风险太大,现在只需花点小钱,就能让那些夺走亲人、摧毁家庭的征兵办在爆炸声中化为灰烬。

这并非叛国通敌,而是一场充满绝望的交易,用最小的代价,对自己痛恨的体制进行一场“合法”的外科手术。俄罗斯显然并非出于慈善,它巧妙地抓住了乌克兰社会的内部裂痕,把军事打击演变成一场“诛心之战”。

每一架飞向征兵办的无人机,都是一条清晰的信息:你们的敌人,比你们的政府更了解你们的痛苦。它所撬动的,已经不是砖瓦,而是人心。当民众开始将敌军的武器视作实现“正义”的工具时,这个国家的精神防线离崩溃便不远了。而更为可怕的是,这些来自“民间”的坐标,已成为俄军手中最为精确的情报来源。

不久前,俄罗斯军队的打击策略变得愈加老练,它们不再满足于对某一城市或地区的争夺,而是通过无人机与导弹对乌克兰的后勤系统实施全面“瘫痪战”。从哈尔科夫的军火库到基辅周围的补给枢纽,再到苏梅的装备集散地,俄军的精准打击简直堪比外科手术。这样的效率,离不开“带路党”的无私支持。

俄罗斯深知,用几万美元的无人机去消耗乌克兰数百万美元的西方防空导弹,这笔买卖显然不划算。然而现在,凭借着内部的“众筹情报”,这场不对称的战争开始呈现出一种诡异的倾斜局势。

乌克兰的悲剧,并不只发生在基辅与莫斯科之间。当北约一次又一次拒绝乌克兰加入时,当美国承诺的无人机要等到2026年才会交付,泽连斯基是否已领悟到其中的深意?

西方的目标,从来都不是乌克兰的胜利,而是一场能拖垮俄罗斯的、可控的漫长消耗战。这种精心调度的“输血”,既不让病人立刻死去,也绝不让他复原。乌克兰,仿佛成了一颗被固定在棋盘上的棋子,流尽自己的血液去消耗对手的元气。而在这场宏大的战略博弈下,乌克兰国内的溃败早已显现。

政府高层依然为权力争斗不止,副总理以出差为借口滞留欧洲,权贵们忙于为自己铺设后路,而底层民众却被当作炮灰,源源不断地送上前线。这是一个无解的死循环:西方援助越迟缓,前线的兵员越紧缺;兵员紧缺,征兵更为疯狂;征兵更加激烈,民众的反抗也愈加强烈。这股从内部滋生的离心力,正在逐步侵蚀乌克兰军队的战斗意志。

在乌克兰,如今甚至出现了一个新兴的灰色产业——“代购老人”。由于年轻男性害怕被征兵队抓走,他们只能让年长的家人替他们去超市采购生活必需品。商场里,白发苍苍的祖母推着购物车,依照手机上的购物清单为躲在家中的孙子购买食物。这一幕,看似荒诞,却恰好是乌克兰社会崩塌的缩影。

国家本应是人民的庇护所,如今却成了悬在头顶的利剑。当国家不再保护你,反而榨干你最后一滴血时,所谓的忠诚与共识,便在生存的本能面前土崩瓦解。

那些向俄军提供坐标的人,或许并未想过“背叛”这样沉重的词汇。他们只是以一种扭曲的方式在为自己寻找出路。当国家的机器变成吞噬生命的怪兽,与其割席断交,甚至借助外力摧毁它的一部分,便成了他们眼中最理性的选择。

战争最为残酷的真相,不仅仅存在于硝烟弥漫的前线,更多的是当人心彻底冰冷时。在2026年,当美国承诺的无人机终于到达乌克兰时,这个国家或许已经没有足够的年轻人来操作它们了。

——来源:上游新闻2025-7-14《因不堪征兵办公室骚扰,乌民众主动联系俄军派无人机轰炸乌军征兵办,主动提供坐标并支付费用》

---

这篇改写的文章保持了原文的主题、情感及细节,但在表达上做了适当的调整,增加了一些描写和语气上的变化,使其读起来更加生动与具体。