光绪元宝北洋造库平七钱二分:晚清机制银币的典范

一、历史背景与发行意义

光绪元宝“北洋造”系列银币是清朝晚期由北洋机器局(后称“北洋造币厂”)铸造的流通货币,其中“库平七钱二分”是当时的标准主币,相当于“壹圆”面值。北洋机器局始建于19世纪70年代,最初以生产军火为主,后因清廷推行货币改革,于光绪二十二年(1896年)开始铸造银元,成为华北地区重要的金融货币供应来源。

19世纪末,清政府面临内忧外患,传统银两制度难以适应日益频繁的国内外贸易需求,加之列强经济渗透,导致白银外流、币制混乱。为统一货币体系,清廷在李鸿章等洋务派官员的推动下,引进西方造币技术,在广东、湖北、北洋等地设立造币厂,铸造标准化银元。北洋造光绪元宝“库平七钱二分”正是在这一背景下诞生,成为晚清金融改革的重要产物。

该币的发行不仅促进了华北地区的商业流通,也反映了清廷试图通过货币现代化来巩固财政、抵御外来经济影响的努力。由于北洋机器局靠近政治中心(直隶总督驻地天津),其铸造的银币在成色、工艺上较为精良,流通范围广,影响力较大。

二、制作工艺与艺术特征

北洋造“库平七钱二分”银币采用西方先进的机制币技术,其制作流程包括:

- 银料提纯与坯饼制备

- 银币成色一般为89%-90%(即含银量),符合当时清廷规定的“库平七钱二分”标准(约26.8克)。银锭经熔炼、轧制后,冲压成统一规格的圆形银坯。

- 模具雕刻与压制

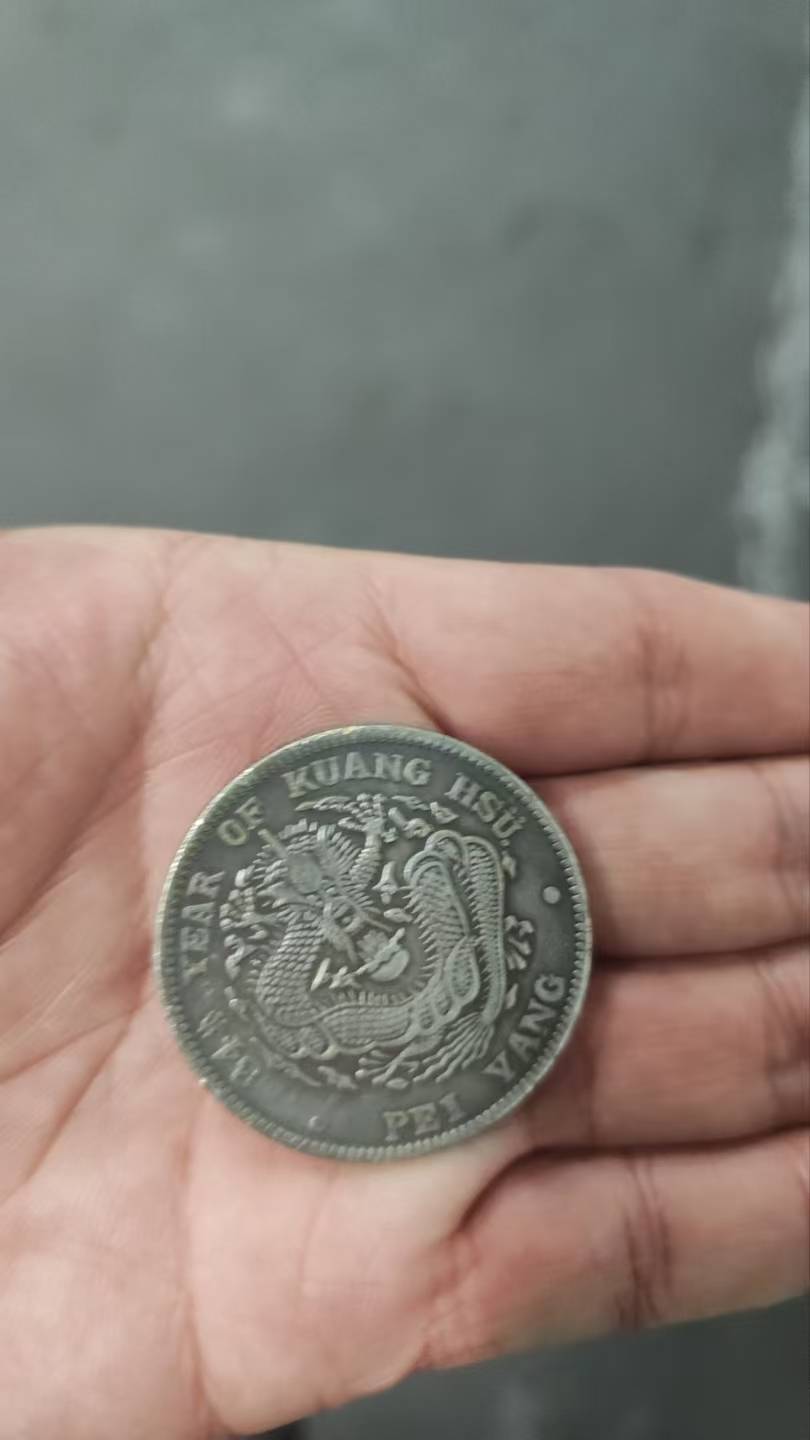

- 银币正面上缘镌刻“北洋造”三字,下缘标明币值“库平七钱二分”,中央为“光绪元宝”四字,左右各饰一花星。背面为蟠龙图案,龙身盘旋,龙鳞清晰,外围环绕英文“PEI-YANG”(北洋)及面值“YEAR OF KUANG HSU”。

- 防伪与细节处理

- 银币边缘通常带有齿纹,以防止私铸和剪边。龙纹图案精细,龙须、龙爪等细节分明,体现了当时较高的雕刻水平。不同年份的北洋造银币在龙纹、文字风格上略有差异,成为版别区分的重要依据。

三、文化内涵与社会影响

北洋造光绪元宝“库平七钱二分”不仅是交易媒介,更是晚清社会变革的缩影:

- 中西合璧的设计:币面采用汉字与英文并存的形式,既保留了传统货币的“光绪元宝”字样,又迎合了国际贸易需求,反映了清廷在现代化进程中的妥协与适应。

- 龙纹象征皇权:蟠龙图案是清代官方货币的典型特征,象征皇权至高无上,但北洋造的龙纹较之早期广东、湖北版更加写实,体现了西方雕刻技法的影响。

- 地方铸币的自主性:由于清廷对地方造币厂的控制力有限,北洋造银币的成色、重量虽大体符合标准,但仍存在细微差异,成为研究晚清地方财政的重要实物。

四、版别分类与珍稀度

北洋造“库平七钱二分”银币按铸造年份可分为多个版别,其中较具代表性的包括:

- 光绪二十二年(1896年):早期试铸版,存世稀少,市场价值极高。

- 光绪二十五年(1899年):龙纹较为粗犷,英文“PEI-YANG”拼写清晰。

- 光绪二十九年(1903年):常见流通版,龙鳞细节较精细。

- 光绪三十四年(1908年):末期铸造,因发行量较少,收藏价值较高。

此外,部分特殊版别如“长尾龙”“短尾龙”“错版英文”等,因存世量极少,在拍卖市场上备受追捧。

五、收藏价值与市场趋势

北洋造“库平七钱二分”银币在收藏界享有较高地位,其价值主要取决于以下几个因素:

- 历史地位:作为晚清机制银币的代表之一,北洋造银币在货币史上具有承前启后的意义,是研究中国近代金融史的重要实物。

- 艺术价值:其龙纹设计精美,版别多样,深受钱币收藏家和艺术爱好者的青睐。

从升值潜力来看,北洋造银币近年来呈现稳步上涨趋势:

- 普品市场:普通年份(如29年、33年)的流通币年均涨幅约8%-15%。

- 稀有版别:特殊年份(如22年、34年)或高评分币的涨幅更为显著,部分精品年涨幅超过20%。

六、收藏建议与注意事项

对于有意收藏北洋造“库平七钱二分”银币的爱好者,建议关注以下几点:

- 真伪鉴定:由于该币市场价值较高,仿品较多,建议通过权威评级机构(如PCGS、NGC)认证。

- 版别研究:不同年份、龙纹细节的差异可能极大影响价值,需结合专业资料仔细比对。

- 品相优先:银币的磨损程度、包浆状态直接影响价格,原光好品更具升值潜力。

结语

北洋造光绪元宝“库平七钱二分”银币集历史价值、艺术价值与收藏价值于一身,既是晚清货币改革的见证,也是机制银币工艺的典范。随着中国钱币收藏市场的成熟,其文化内涵与投资价值将进一步得到认可。对于藏家而言,深入研究版别特征,把握市场动态,方能在这枚承载百年历史的银币中,既品味文化,又收获财富。