原创 1000亿美元的高铁,居然一寸铁轨都没有,美国高铁症结到底在哪?

创始人

2025-10-06 13:31:35

0次

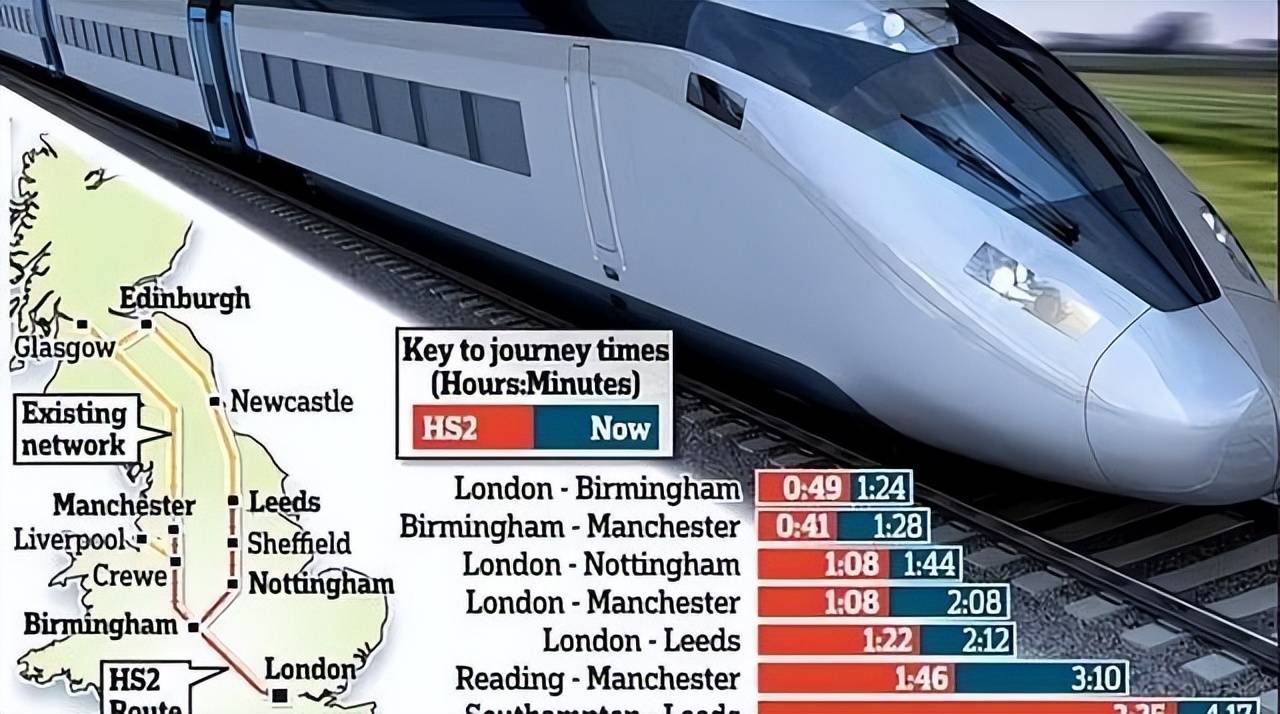

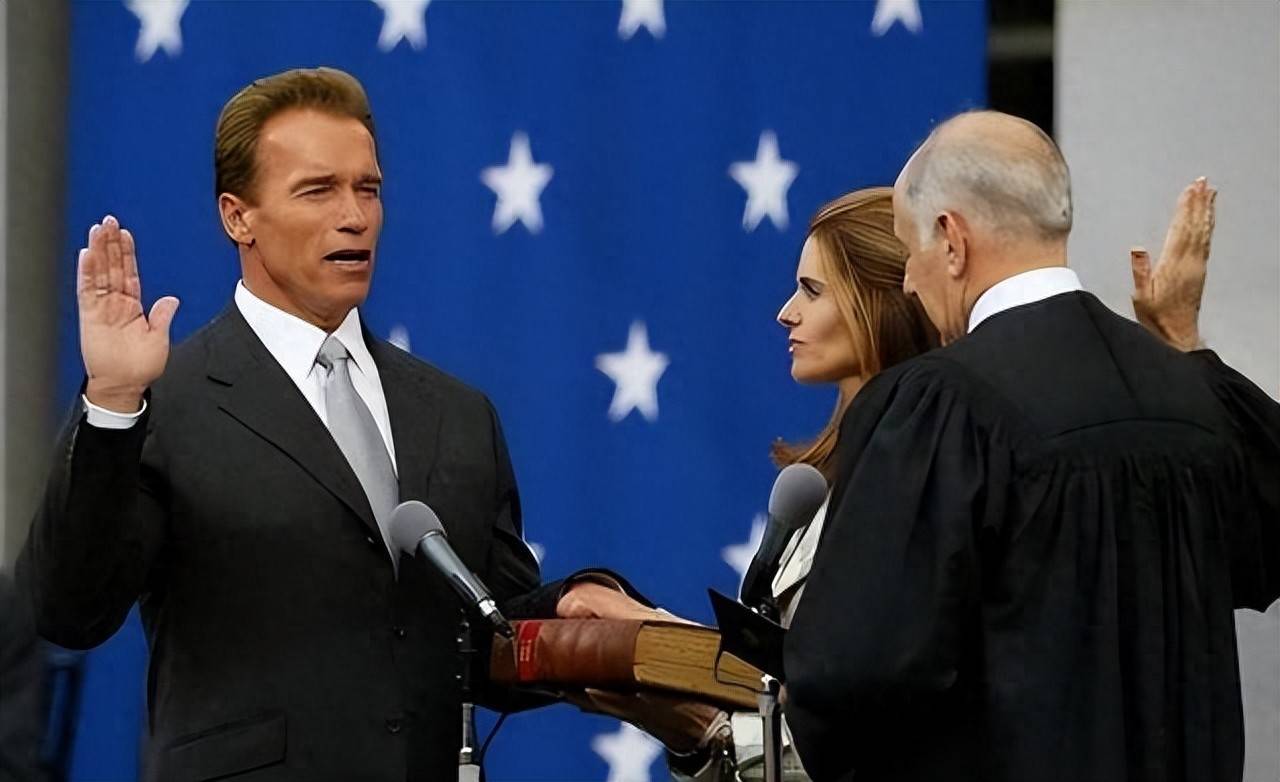

加州高铁,简直成了美国基建的一大反面教材。这个项目从2008年启动,原本计划要连接旧金山和洛杉矶,让人们从9小时的车程缩短到2小时多,省时又环保。然而到了2025年9月,工程依然停滞在中央谷地,桥墩和路基有了一些进展,但轨道?完全没有。

相关内容

热门资讯

财报小知识:什么是股份支付的不...

在阅读上市公司财报时,投资者常会看到“股份支付”这一项目。它并非现金支出,却会影响利润,理解其类型和...

财报小知识:什么是偿还债务支付...

在阅读上市公司财报时,投资者常会关注现金流量表中的“偿还债务支付的现金”项目。这一数据反映企业在报告...

港股加密货币概念股走强 雄岸科...

每经AI快讯,10月6日,截至发稿,雄岸科技(01647.HK)涨4.95%、欧科云链(01499....

摩根大通将ASML阿斯麦目标价...

来源:滚动播报 摩根大通将ASML阿斯麦目标价从822欧元上调至1000欧元。

欧元兑日元汇率触及2024年7...

北京时间10月6日7时43分,欧元兑日元汇率上涨超过1%,至175.1610日元,最高报175.38...

原创 1...

加州高铁,简直成了美国基建的一大反面教材。这个项目从2008年启动,原本计划要连接旧金山和洛杉矶,让...

原创 特...

特朗普再次引发了公众热议,这次的焦点不再是他所推崇的“边境墙”,也不是他的社交媒体言论,而是一项看似...

原创 普...

普京一向是去美元化的坚定支持者,最近却出乎意料地“刹车”了。在“瓦尔代”国际辩论俱乐部的会议上,普京...

港股异动|国际金价升破3900...

10月6日,港股黄金及贵金属板块走强。截至10时48分,中国白银集团涨超18%,港银控股涨超15%,...