原创 学福建舰上电磁弹射!法国7万吨新航母,注定又要被美国坑一把

近日,法国瑟堡造船厂,新一代核动力航母“庞”号完成了核反应堆安全壳的首块钢板焊接。这个看似普通的工业程序,却标志着法国海军一个雄心勃勃的计划正式从图纸走向现实。

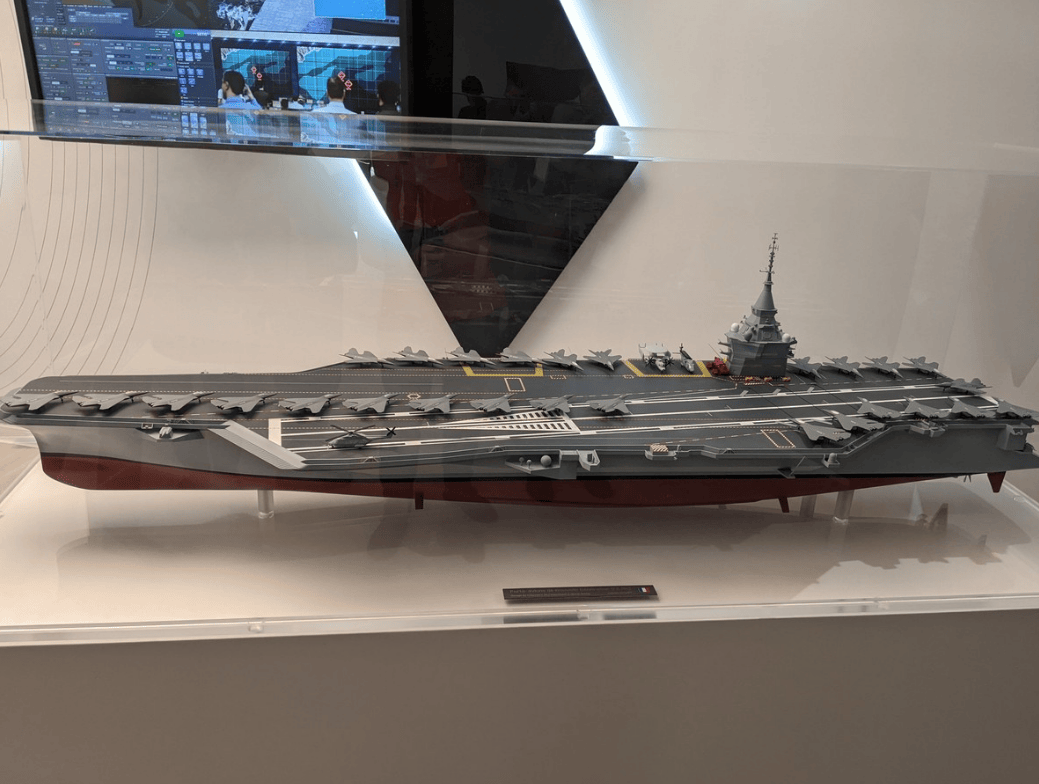

“庞”号航母,这个被法国人寄予厚望的海上巨无霸,确实有着令人惊叹的参数。全长310米,宽85米,满载排水量高达7.5到7.8万吨,几乎相当于两艘“戴高乐”号航母。

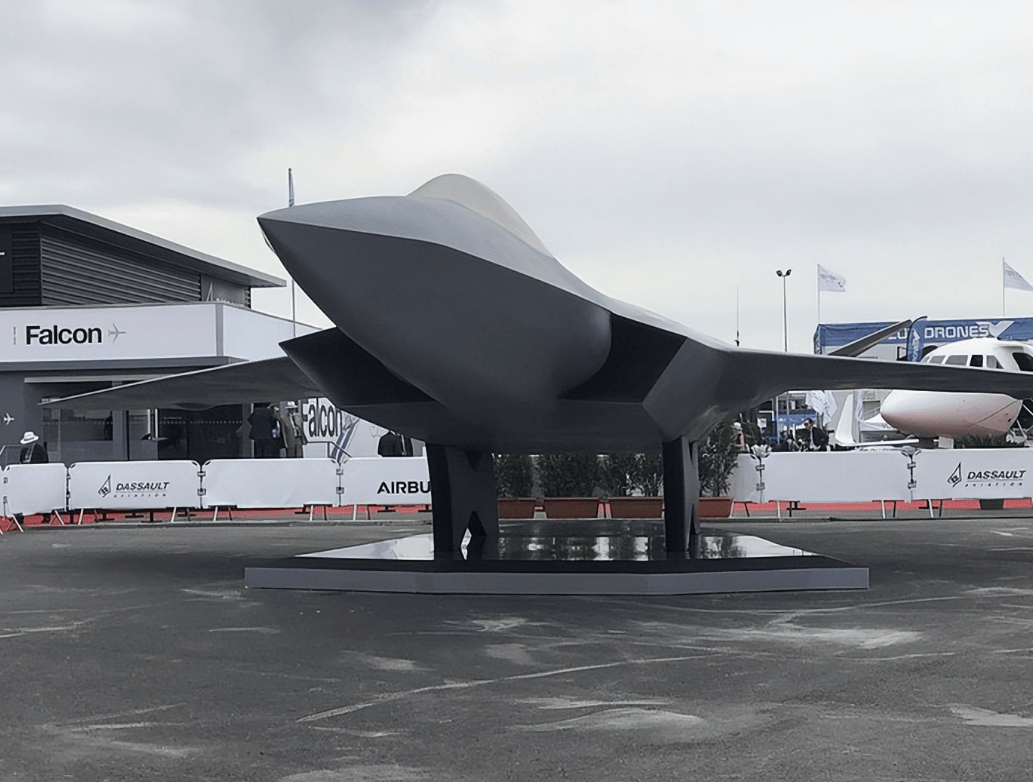

更引人注目的是其航空作业能力——三条电磁弹射器,与美国最先进的福特级航母看齐,甲板布局却莫名与中国福建舰高度相似。这种“中西合璧”的设计思路,本身就透露出法国人在航母发展上的微妙处境:既想保持战略自主,又难以摆脱技术依赖。

如果说“庞”号航母有一个可能让整个项目翻船的技术痛点,那非电磁弹射器莫属。当今世界,真正掌握电磁弹射技术的国家只有两个:中国和美国。法国人面临着一个残酷的选择:要么自己研发,要么向外购买。

自己研发?谈何容易。电磁弹射技术涉及复杂的电磁学、材料科学和精密工程技术,需要长期的技术积累和大量的试验验证。法国既没有相关的技术储备,也没有进行过实质性的研发工作,从头开始几乎是不可能的任务。

那么,只剩下一个选择:向美国购买。

这恰恰开启了法国人可能重温的噩梦。当年“戴高乐”号航母就曾在弹射器问题上被美国人“狠宰一刀”。当时法国人购买的特制缩短版蒸汽弹射器,价格是美军自用版本的两倍,而且买回来后才发现在“戴高乐”号上根本无法正常使用E-2C预警机,不得不返工延长飞行甲板。

如今,美国人向法国兜售的是福特级航母同款的EMALS电磁弹射系统。表面上,这是当今世界最先进的舰载机弹射技术之一。但揭开光鲜的外衣,这套系统却可能是个“问题少年”。

根据美国国防部2022年的测试报告,EMALS系统平均每弹射400次就会出现故障,远未达到设计要求的4166次。2020年,该系统甚至出现过让福特号航母连续五天无法弹射飞机的严重故障。直到2025年的今天,美国人仍在为这些问题修修补补。

更根本的问题在于技术路线。福特号的电磁弹射器采用“中压交流电”设计,与福建舰采用的“中压直流电”相比,在能量存储和瞬间释放稳定性上存在天然劣势。这也是为什么福特号航母服役8年后,其电磁弹射系统仍然故障频发的原因之一。

法国人花大价钱,可能买回来的是一套先天不足、且尚未成熟的系统。

即使法国人成功获得了美国的电磁弹射器,下一个技术难关正在前方等待——系统整合。

一旦电磁弹射器与法国自主研发的配电系统不兼容,“庞”号不仅无法实现其设计的“日均弹射架次”指标,甚至可能重蹈福特号频繁“趴窝”的覆辙。到那时,这艘耗资百亿的巨舰,可能沦为一座昂贵的海上展示平台。

除了技术依赖的隐忧,“庞”号项目还面临着财政和工业能力的严峻考验。该舰单舰预算就已超过100亿欧元,若算上舰载机和其他配套费用,总投资可能高达250亿欧元。对于财政本就不宽裕的法国政府来说,这无疑是一个沉重的负担。

而且,航母建造是一个长期过程,期间任何政治动荡或经济波动,都可能影响资金的持续投入。法国人能否在十多年的建造周期内,始终保持对项目的充足资金支持,还是一个未知数。

从更广阔的地缘战略视角看,“庞”号项目的困境实际上是法国乃至整个欧洲战略自主性困境的缩影。

一方面,法国一直试图维持其独立的防务体系和战略决策能力,不愿完全依赖美国或北约。这也是为什么法国坚持发展独立的航母力量,并努力维护自主的国防工业体系。

但另一方面,在诸如电磁弹射器这样的尖端技术上,法国又无法摆脱对美国的依赖。这种依赖不仅体现在硬件采购上,更体现在技术标准、作战体系乃至战略思维的层面。

等到2038年“庞”号计划服役时,世界的航母格局可能已经发生巨大变化。中国的电磁弹射航母很可能已经迭代升级,形成完整的作战体系;美国的新一代航母也可能已经问世。而法国这艘“攒了一堆技术,却没有核心能力”的航母,很可能从一开始就注定只能活在美国的技术阴影下。

对于法国而言,真的没有更好的选择了吗?事实上,法国人或许可以考虑与其他技术伙伴合作,分散风险;或者调整航母的设计指标,降低对单一技术的依赖;甚至可以考虑暂缓项目,先集中力量攻克关键技术。

曾经的“戴高乐”号让法国人饱尝技术依赖的苦果,如今的“庞”号是否会重蹈覆辙?只有时间能给出答案。但可以肯定的是,在大国竞争的舞台上,没有核心技术自主权,就很难拥有真正的战略自主权。