“十五五”时期金融强国建设与人民币国际化

编者按

“十五五” 时期是中国迈向 2035 年远景目标的关键阶段,加快建设金融强国对推进中国式现代化意义重大,而稳慎扎实推进人民币国际化作为金融强国建设的核心任务,其重要性愈发凸显。自 2009 年跨境贸易人民币结算试点启动以来,人民币国际化水平稳步提升,已成为全球第四位支付货币和第三位贸易融资货币,但与美元、欧元等主导货币相比,在国际储备、投资和定价等领域的地位仍有差距,且受地缘政治风险等因素影响,国际化进程面临阻力。在此背景下,探究金融强国关键核心要素、传统经济地理因素、地缘政治因素及相关政策对人民币国际化的驱动作用,为 “十五五” 时期制定相关策略提供支撑尤为必要。本文基于国际清算银行的调查数据,分析了人民币国际化的驱动因素及异质性影响,提出针对性政策建议,为推进金融强国建设和人民币国际化提供了重要参考。

“十五五”时期加快建设金融强国,促进人民币跨境交易

摘要:“十五五”是实现我国2035远景目标的关键五年,加快建设金融强国对推动实现中国式现代化具有重大意义。强大的货币作为六大关键核心金融要素之首,是金融强国的基石,稳慎扎实推进人民币国际化在“十五五”时期尤为重要。本文基于国际清算银行调查数据,实证研究了加快建设金融强国背景下人民币国际化的驱动因素。实证结果表明,第一,强大的中央银行与强大的国际金融中心显著提升了人民币跨境交易水平,中国与其他经济体投资和贸易联系越紧密、地理距离越接近以及使用共同语言,人民币跨境交易水平越高;第二,强大的中央银行与强大的国际金融中心对即期工具、新兴经济体以及 “一带一路” 共建国家的人民币跨境交易水平提升作用更大;第三,境外人民币清算行、QFII与RQFII政策显著提升了人民币跨境交易水平,但经济体与主导货币国家的地缘政治临近性降低了人民币跨境交易水平。

01

引言

2025年是“十四五”收官与“十五五”谋划之年。5月19日,习近平对“十五五”规划编制作出“坚持科学民主依法决策”的重要指示,强调其对中国式现代化目标的关键支撑作用。“十五五”作为承前启后的关键节点,需科学编制规划以应对世界变局,巩固中国式现代化成果。

建设金融强国是服务中国式现代化的核心路径。2023年中央金融工作会议提出“加快建设金融强国”,2024年习近平总书记阐释其内涵:需基于强大经济基础,并具备六大关键核心金融要素——强大货币、中央银行、金融机构、国际金融中心、金融监管、金融人才队伍。“十五五”时期,高质量发展与产业升级离不开高效稳定的金融体系,金融强国建设是提升国际竞争力的关键。

其中,强大货币是六大要素的基础与引领,需在国际货币体系中占据重要地位、保持币值稳定、广泛用于跨境贸易投资,并具备安全资产储备功能。尽管人民币国际化自2009年跨境贸易结算试点以来稳步推进,但与美元、欧元相比,其在国际储备、投资、定价等领域地位仍低,程度与中国经济规模不匹配,地缘政治风险加剧更增添阻力,“十五五”时期需针对性制定策略。

本文基于“十五五”背景,从人民币国际交易视角切入,将金融强国六大关键要素纳入驱动因素分析,探究其对人民币国际化的作用及地缘政策影响,旨在为“十五五”推进人民币国际化提供政策参考。本文创新有三:一是首次系统将金融强国六大要素纳入人民币国际化驱动研究,填补传统文献定量分析的空白;二是定量测度六大要素并探究其对强大货币的支撑关系,深化金融强国要素间关联认知;第三,为“十五五”时期加快建设金融强国提供了经验证据。

02

文献回顾与研究假说

(一)文献回顾

1.金融强国相关文献

从目标与内涵来看,金融强国建设根本目的是服务中国式现代化,需保证金融体系强大且支持强国建设,对内服务实体经济、防范金融风险,对外提升国际影响力与竞争力。六大关键核心要素中,强大的货币是金融强国集中体现,与强大的中央银行同为核心标识;强大的金融机构是微观基础,与强大的国际金融中心同为关键抓手;强大的金融监管和人才队伍是根本保障。

从国际经验来看:金融强国特征包括大经济体量、发达金融市场、强国际金融影响力及核心金融要素,但中国当前金融 “大而不强”,金融机构投融资功能、国际金融中心竞争力、金融监管效能、金融人才水平与发达经济体有差距;金融强国建设需走市场化、法制化、国际化道路,借鉴国际经验并结合中国特色。

从货币与金融强国的关系来看:强大的货币居六大要素之首,需加大建设力度。历史经验显示,国际主导货币演变伴随金融强国兴衰,货币国际化与金融强国建设相辅相成;对中国而言,金融强国的金融必是国际化的,人民币最终需成为可自由交易的国际性货币,人民币国际化具战略意义,是中国式现代化的强劲动力。

2.货币国际化相关文献

货币国际化指货币在发行国以外使用并成为国际货币的过程。国际货币在职能上可以看作是国内职能拓展,含记账单位、交换媒介、价值贮藏;使用层次可以视作从贸易货币兑换开始,直至金融合约以非缔约方货币计价。

对于货币国际化的影响因素,经济规模为货币国际化提供经济条件,产出及全球经济份额上升助力国际化;贸易规模反映真实需求,贸易计价是基础,贸易融资推动货币国际化;币值稳定性提升市场信心,保障货币职能发挥;网络外部性体现货币使用惯性,惯性大则转换成本高;稳定开放的金融市场是先决条件,市场流动性高、规模大则交易成本低,发行国与目的国金融发展均助于货币国际化;地缘政治因素及地理、语言文化因素也有重要影响。

(二)研究假说

假说1:中国金融强国的关键核心金融要素越强大,人民币国际化水平越高

假说2:中国的经济、人口规模越大,与其他经济体投资、贸易联系越紧密,文化与地理距离越接近,人民币国际化水平越高。

假说3:经济体与主导货币国家的地缘政治临近性越高,人民币国际化水平越低。

假说4:人民币跨境支付基础设施建设以及金融开放相关政策措施有利于推进人民币国际化。

03

人民币国际化特征事实

(一)人民币交易量与交易品种的变化趋势

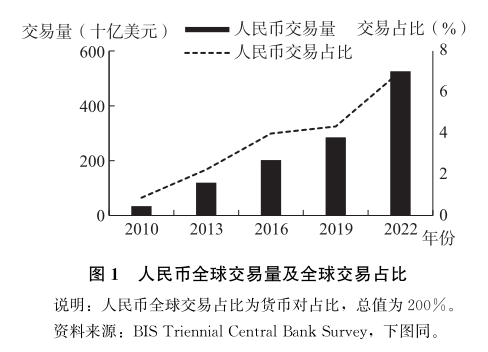

人民币国际化进程稳步推进且增速加快。根据国际清算银行数据,2019-2022年人民币全球外汇交易量从每日2850.33亿美元增至5262.31亿美元,增幅达84.62%,超越澳大利亚元成为全球第五大交易货币。但国际化程度仍较低:2022年人民币交易量占全球外汇市场的7%,远低于美元(88%)和欧元(31%);占中国GDP比重约3%,而美元占美国GDP的30%、新兴经济体货币平均占6%。

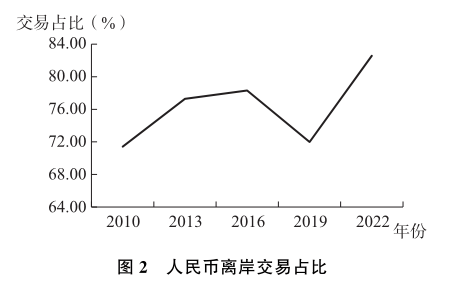

人民币市场接受度逐步提升,但依赖离岸市场特征明显。外汇国际化通常通过离岸交易(非居民间)或跨境交易(非居民与居民间)实现。图2(这里提到了图2,如果没加图的话可能会让读者感到迷惑)显示,人民币离岸交易占比长期超70%,2022年达新高,符合货币国际化初期通过离岸市场培育需求的规律。不过,2016-2019年受汇率预期波动、资本流动管理政策调整等影响,增速一度放缓且离岸占比下降;2019-2022年则因中国资本账户开放、政策支持及跨境支付基建完善,在全球经济不确定性中逆势增长。

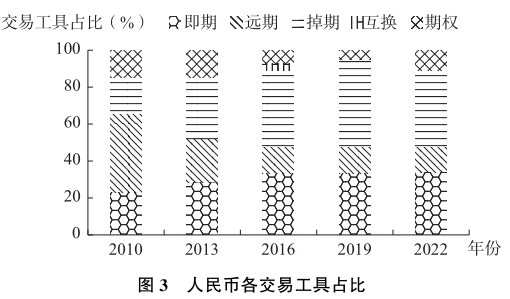

交易工具结构显示市场成熟度提升。即期交易(基础兑换需求)占比稳定在30%左右;外汇掉期(流动性管理工具)占比持续上升,2022年达43.82%,成为核心工具;远期合约占比从2010年的40%降至2022年的12.38%,反映传统衍生品需求减弱;期权交易经阶段性下滑后,2022年回升至10.02%,体现精细化风险管理需求增强;货币互换(中长期结构性安排)占比始终较低。整体以衍生品为主导,显示风险管理需求多元化。

分阶段看,2010-2016年交易量稳步上升,离岸占比增加,源于危机后境外人民币需求增长;2016-2019年增速放缓,离岸占比下降;2019-2022年则在多重利好下逆势扩张。

(二)人民币交易全球地理分布

人民币在发达经济体交易量持续增长。中国香港作为离岸业务中心,长期占据最大交易份额,是国际化重要枢纽;纽约、伦敦、新加坡等国际金融中心的人民币交易量高位且递增,表明其正借助全球成熟金融基础设施拓展。此外,日本、德国、加拿大等发达经济体的人民币持有量和份额亦呈上升态势,反映接受度提高。

新兴经济体中,人民币使用快速扩张。金砖国家及其他新兴市场(尤其是“一带一路”共建国家)的人民币交易从无到有、规模扩大,体现中国与这些经济体经贸联系深化及真实需求上升。总体看,人民币国际化以亚洲为依托,逐步向国际金融中心和新兴经济体延伸,覆盖范围持续拓宽。

04

研究设计

本文基于He et al.(2016)的研究,使用引力模型估计,在人民币国际化传统经济地理因素的基础上,纳入金融强国关键核心金融要素,构建基准回归模型如下:

本文的被解释变量为人民币交易比例,反映人民币跨境交易水平。第一类解释变量为金融强国关键核心金融要素,包括强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管与强大的金融人才队伍。第二类解释变量为传统经济因素包括中国与经济体 i 之间的经济发展相对水平、中国与经济体 i 之间的人口相对水平、双边直接投资额、双边贸易额。第三类解释变量为传统地理文化因素,包括中国与经济体 i 地理距离、中国与经济体i是否使用共同语言。

05

实证结果与分析

(一)基准回归分析

基准回归表明强大的中央银行与强大的国际金融中心显著提升了人民币跨境交易水平,但现阶段强大的金融机构、强大的金融监管以及强大的金融人才队伍对人民币跨境交易水平的提升作用不明显。以上结果验证了假说1。中国与其他经济体双边直接投资额越大、双边贸易额越大、人口越多以及使用共同语言,人民币跨境交易水平越高。地理距离越远,人民币跨境交易水平越低。以上结果验证了假说2。

(二)异质性分析

1.人民币交易型工具

本部分探究人民币跨境交易水平的影响因素在交易工具方面的异质性,将人民币交易工具分为即期交易工具和衍生品交易工具(包括远期、掉期等)。结果表明,强大的中央银行与强大的国际金融中心显著提升了人民币即期和衍生品工具的交易水平,进一步验证了假说 1。金融监管对人民币衍生品交易水平存在抑制作用。这是由于衍生品工具通常为风险管理工具,涉及金融资产,对金融监管的反应更敏感。这也表明过度监管不利于人民币跨境交易,金融监管在建设过程中应适度。

综合回归结果来看,强大的中央银行与强大的国际金融中心对人民币即期工具交易比例提升作用更大,即期交易涉及人民币直接汇兑需求,衍生品交易则涉及人民币计价的金融产品。这反映现阶段金融强国关键核心金融要素建设切实提升了人民币直接交易需求,由于现阶段人民币计价的金融产品发展水平相对较低,金融强国关键核心金融要素建设对人民币金融产品交易的促进作用较小。

2. 发达经济体与新兴经济体

本部分探究人民币跨境交易水平的影响因素在新兴经济体与发达经济体之间的异质性。

结果显示,强大的中央银行、强大的金融机构以及强大的国际金融中心对新兴经济体人民币跨境交易水平的促进效果更好。这是由于新兴经济体金融发展水平较低,在美元主导的全球货币体系下,新兴经济体在面临外部冲击时,更容易产生较大的货币错配、金融顺周期性等风险,中国金融强国关键核心金融要素提升了人民币的吸引力,增强了新兴经济体对人民币的信心,使用人民币能更好对冲风险。

3. “一带一路” 共建国家

本部分探究人民币跨境交易水平的影响因素在“一带一路” 共建国家与非 “一带一路” 共建国家之间的异质性。结果显示,强大的中央银行、强大的国际金融中心和强大的金融人才队伍对 “一带一路” 共建国家人民币跨境交易水平的促进效果更大。这是由于 “一带一路” 共建国家具有较大的融资缺口,尤其在基础设施建设方面有较大的需求,中国在高度互联互通中为他们提供了大量资金支持,中国金融强国关键核心金融要素能在 “一带一路” 共建国家更好发挥作用。

(三)进一步分析

本部分探究经济体与主导货币国家的地缘政治临近性、人民币基础设施建设以及金融开放相关措施对人民币跨境交易水平的影响。实证结果表明,经济体与主导货币国家的地缘政治临近性越高,人民币跨境交易水平越低,验证了假说 3。我国人民币基础设施建设(如人民币清算行建设)以及金融开放相关措施(如 QFII 和 RQFII)等政策显著提升了人民币跨境交易水平,验证了假说 4。

06

结论与政策建议

本文实证研究了加快建设金融强国背景下人民币国际化的驱动因素。根据研究结论,本文提出以下建议:

第一,强化人民币国际化的核心驱动力。“十五五” 时期中国应持续提升中国人民银行的政策公信力、透明度与市场沟通效率,强化货币政策执行、维持金融稳定以及国际金融协调能力,保持稳健的货币政策以及有弹性的人民币汇率,增强国际投资者持有人民币资产的信心;应进一步巩固香港作为全球第一大离岸人民币中心的枢纽地位,加快提升上海国际金融中心的全球资源配置和定价能力,丰富香港与上海人民币外汇掉期等衍生品体系,与国际高标准金融规则对接,优化法治环境与监管框架,为全球投资者提供安全、高效的投资环境,满足多样化的风险管理需求。

第二,持续扩大高水平金融开放和实施差异化的人民币国际化策略。“十五五” 时期,中国应积极推动制度性金融开放,进一步放宽外国投资者准入条件,简化申请流程,扩大投资范围,为境外投资者提供更便捷、更高效的人民币资产配置渠道。强化全球人民币清算网络,在巩固亚洲、欧洲布局的基础上,战略性地在非洲、拉美等地区域增设人民币清算行,实现全球主要时区的全覆盖,降低全球用户使用人民币的成本,加强 CIPS 系统与全球其他支付清算体系的连接,提升其作为人民币跨境结算主渠道的独立性、安全性和效率。中国应将新兴经济体以及 “一带一路” 共建国家作为人民币国际化的战略重点,通过深化双边货币合作、支持基础设施项目的人民币融资以及推广人民币在贸易结算中的使用,切实提升人民币的真实需求,将人民币国际化深度嵌入区域经济循环。

第三,优化人民币国际化的外部经贸与地缘政治环境。“十五五” 时期,中国应优化贸易制度支撑和政策支持体系,扩大鼓励外商投资产业目录,健全对外投资管理服务体系,打造良好的营商制度环境,推动经贸活动中更多地使用人民币进行计价和结算,形成贸易投资与货币的相互促进。为应对主导货币带来的地缘政治风险,中国政府应通过外交以及制度建设来支持人民币国际化,依托多边合作框架,稳步推进双边本币互换协议的签署与实际使用,鼓励成员国之间开展本币结算合作,推动货币体系的多元化发展。