原创 西汉黄金消失之谜:西汉时期黄金一大堆,为何后来黄金越来越少?

公元前158年,汉朝发生了一件颇为有趣的事情。那一年,已经在位二十余年的汉文帝突然心情愉悦,萌生了一个想法——想要为自己修建一座新的露台。这件事表面看起来无足轻重,甚至不算得上是一个历史性事件。毕竟,作为一位皇帝,想要盖个新房子,按理说不过是举手之劳。再说了,凭汉文帝二十多年的治国功绩,哪怕他修建再多的宫殿,似乎也合情合理,毕竟他对国家的贡献是巨大的。

回顾这二十多年的统治,汉文帝通过平定功臣集团和诸侯王的威胁,成功稳定了国内局势;同时,他还将匈奴阻挡在北方,确保了中原的安定与繁荣。经济上,汉朝的财富蓬勃增长,国库里钱币成堆,简直到了穿钱的线都快要断裂的地步。可以说,汉朝的经济已经相当强盛,财政状况也非常宽裕。

然而,与其国家财富的丰盈形成鲜明对比的是,汉文帝个人的生活却一直保持简朴。在位期间,他从未修建过新的宫殿,个人开销始终力求节省。即便是他自己使用的帷帐,也要求不得绣上任何花纹,生怕花费过多。因此,当时汉文帝偶尔想为自己修建一座露台,实际上并非什么惊天动地的大事。然而,随着工匠们递交的预算报告,汉文帝得知建造这座露台大约需要一百斤黄金,这个数字让他深感震惊。根据当时的物价计算,这笔钱相当于十个中产家庭的全部家产。经过深思熟虑,汉文帝觉得这笔开销实在过于庞大,最终决定取消修建计划。

这个故事很快就被载入了史书,成为后人谈论汉文帝简朴生活的典型例证。每当后代的皇帝们准备修建宫殿时,朝臣们总会用这个故事提醒皇帝:“您看看汉文帝,连这么一点钱都不愿意花,这才是真正的好皇帝!如果您想做一个明君,应该效仿他。”这个故事随着时间的推移,成为了简朴皇帝的象征。

然而,进入现代之后,人们重新审视这个故事时,发现其中似乎隐藏着一些不为人知的玄机。问题不在于汉文帝的做法是否是真实的,而在于他当时的言辞。汉文帝在得知建造露台所需费用后,曾表示“一百斤黄金,大概相当于汉朝十个中产家庭的家产”。这意味着当时一个中产家庭的财富,居然能达到十斤黄金的程度!

这让人不禁产生疑问:在汉文帝晚期,朝中的百姓已经如此富裕了吗?带着这个问题,后人深入查阅史书,结果发现了更令人震惊的事实。比如在楚汉战争时期,刘邦为了贿赂项羽的将领,曾挥金如土地给陈平安排了四万斤黄金。而汉武帝为了奖励卫青的部队,在一次战胜匈奴后,甚至从国库中直接支出了二十万斤黄金。这些黄金,究竟为什么在当时如此“廉价”?

事实是,黄金似乎在汉朝并不是什么稀有之物。当时的黄金竟然是按“斤”这种单位来计算的。这时另一个疑问浮现出来:如果黄金如此普遍,那么为什么到后世,它会变得如此珍贵?那些黄金到底去哪儿了?

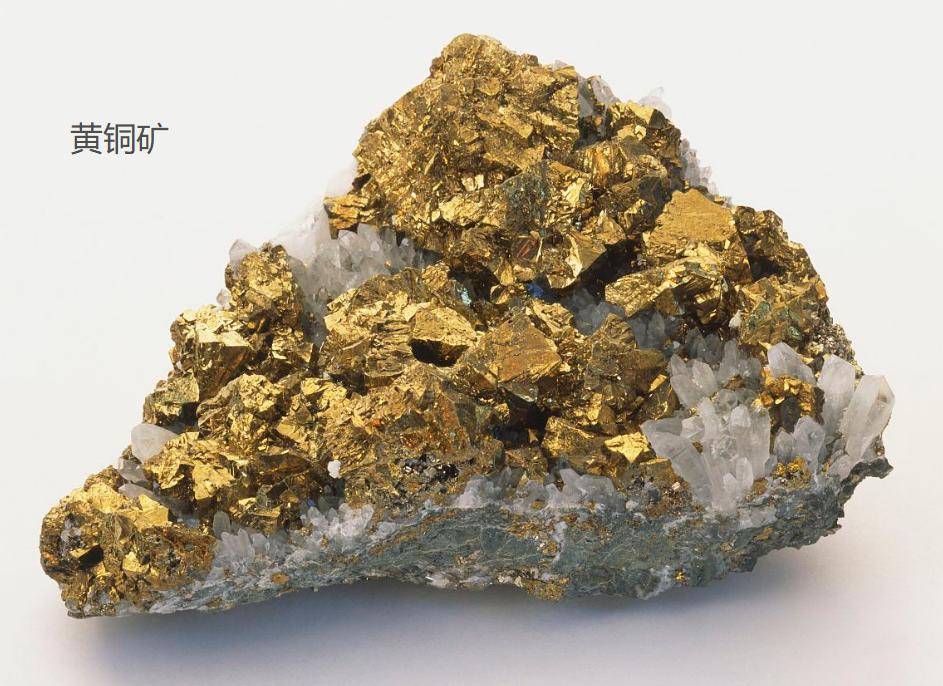

史学界对此提出了几种不同的解释。最初,有人认为“黄金”一词并非指现代意义上的黄金,而是指黄铜。这个观点一度得到广泛支持,但后来研究者通过对史料的考证,发现汉朝人确实能够区分黄金和铜。官职设置上也显示,开采金矿和开采铜矿的官员分别使用不同的职称,因此“黄金即黄铜”的说法无法成立。那么,史书中提到的黄金,是否真的是我们今天所理解的黄金呢?

随着考古学家不断发掘汉朝的大型墓葬,答案终于渐渐浮出水面。原来,汉朝的“斤”与我们今天理解的斤并非同一标准。据考古发现,汉朝的一斤大约相当于230到270克之间,实际上相当于今天的半斤。根据这一换算,刘邦给予陈平的四万斤黄金,相当于今天的1万公斤黄金,折合现代货币大约是四十多亿人民币!如此巨额的黄金换算成今天的价值,不仅能贿赂许多项羽手下的将领,甚至能彻底摧毁敌方的士气。

再看汉文帝的露台计划,一百斤黄金其实相当于今天的25公斤黄金,按现代的价格计算,也仅为一千多万人民币。换言之,汉朝的“中产家庭”,其家产大约相当于今天的100万人民币,这对于当时的经济环境并不显得不合常理。

但随着时间推移,黄金的稀缺程度发生了变化。在西汉灭亡时,国库中仍有七十匮黄金,每匮相当于一万斤黄金。按今日计量单位,这相当于170吨黄金,这一数字远超现代的黄金储备。然而,到东汉时期,黄金的使用量骤然下降。甚至到了东汉末年,董卓掠夺京城时,挖掘皇帝的墓葬所获得的黄金也仅为不到三万斤。

这种变化可以从汉朝的殉葬制度中找到原因。在汉朝,孝道是政治生活中的重要理念,尤其在汉武帝时期,孝顺之风愈演愈烈。为了展示自己的孝心,许多人将黄金等贵重物品作为陪葬品,埋葬到亲人的墓中。据史料记载,汉朝有时一年的三分之一劳动成果被用来制作陪葬品,这导致黄金大量消失在墓葬中。甚至在海昏侯刘贺的墓葬中,我们发现了超过四百件黄金器物,总重量超过一百公斤。换言之,许多豪门权贵的墓葬中,黄金的数量恐怕更为惊人。

因此,随着这些黄金大量进入墓葬,流通中的黄金逐渐减少,东汉时期的黄金显得愈加珍贵。黄金的缺乏,再加上家族式的黄金储备,使得市场上的黄金更加稀缺。

归根结底,这一切问题的源头还是来自于计量单位的差异。如果历史记载中使用的不是“斤”这一单位,而是“两”或者现代的“克”,或许后人就不会对这些黄金数字产生疑虑了。