“宠物免费领养”,有“猫”腻!律师提醒:当心背上“贷款”,可能影响个人征信

在提倡“领养代替购买宠物”的今天,一种经营模式正在悄然兴起——商家以“免费领养猫咪”为噱头,通过捆绑长期消费协议获取高额利润。记者调查发现,这种看似充满爱心的领养活动背后,隐藏着精心设计的消费陷阱,让不少爱宠人士在不知情的情况下背负长期分期付款,甚至个人征信面临风险。然而,这种现象却成了宠物行业的一种新型经营模式,其商业逻辑与法律边界引人探讨和深思。

海口多家宠物店推“免费领养”

要求每月在店内购买宠物口粮

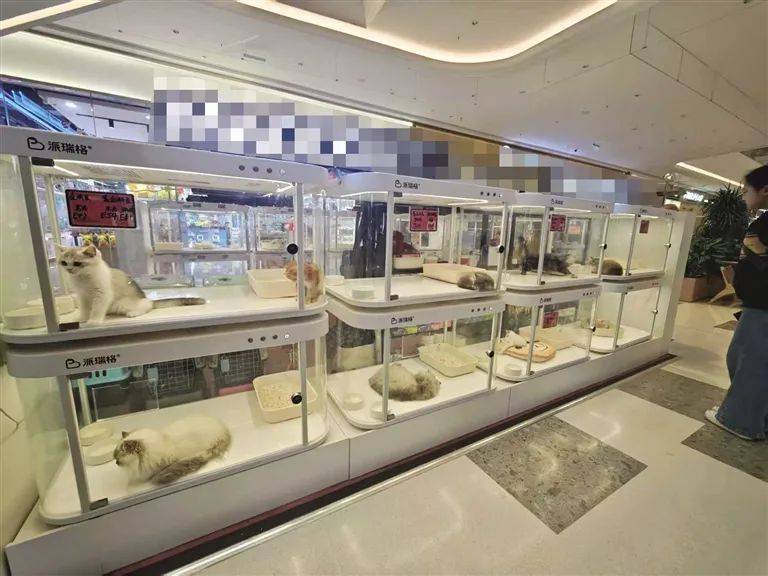

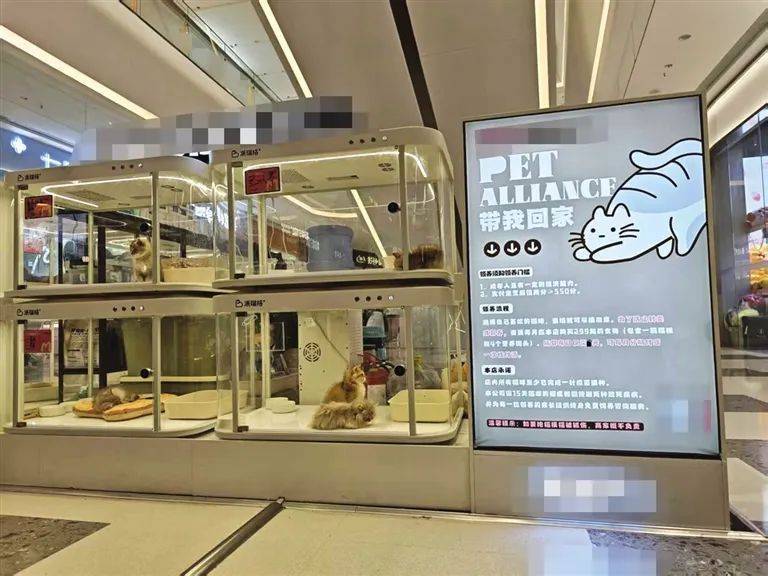

“0元把爱猫带回家”,相信有不少市民见过这样的广告语。在海口多家商场里,也有这样的宠物店,通常采用透明玻璃柜展示各种可爱猫咪,每只猫咪都醒目地标注着“免费领养”字样。然而,记者了解发现,“免费”的背后实则有不少条件。

记者近日在海口两家宠物店进行咨询,商家的口径很一致:“领养人需要满足芝麻信用分不低于550分,并通过我们的资质审核。”记者发现,通过信用审核只是第一步,真正的门槛在于必须签订一份“宠物认养合同”,承诺在商家店内或指定渠道购买长期猫粮套餐,根据猫咪的品种,每月需消费299元至500余元不等,合约期通常长达两年。以最便宜的每月299元套餐计算,两年下来领养人需支付7176元,远超市场同类猫咪的购买价格。然而,当记者要求先看一下合同或协议再决定是否领养时,工作人员表示不行。只有先行缴费确定领养之后,他们才会给记者发送电子合同。“我们一直都是这样的。”宠物店工作人员表示。

根据中国畜牧业协会宠物产业分会、中国兽医协会等机构指导发布的《2025年中国宠物行业白皮书(消费报告)》,2024年的宠物经济持续上升,其市场规模成功突破3000亿元,2024年城镇(犬猫)消费市场规模增长7.5%,达到3002亿元。猫消费市场规模达到1445亿元,增长10.7%。其中,宠物食品是国内宠物行业(犬猫)占比最高的细分市场。

社交媒体上,不少经营“免费领养”的商家甚至办起了加盟培训,分享他们的“盈利秘籍”——通过长期绑定消费者购买宠物用品获取稳定现金流,而猫咪本身则被定位为“活体赠品”。

“免费领养”违约成本高昂

“星期宠物”成纠纷高发点

深入探究这种“免费领养”模式,不难发现其中隐藏着多重消费陷阱。多数领养人反映,商家在签约过程中刻意淡化分期付款的关键信息,而强调“0元领养”的概念。记者在某社交平台上看到,有人在领养后吐槽“扫码走流程领猫时,根本没注意还要分期付款”,等到发现之时已背负了分期24个月、每月300多元的“猫贷”,总费用超过9000元。

更为棘手的是合约解除机制。海口某商场一家宠物店工作人员介绍,免费领养合同普遍设置了高昂的违约成本。如果领养人因个人原因无法继续饲养,需支付1000元至数千元不等的违约金才能解除协议。即使猫咪不幸死亡,多数合同仍要求领养人继续完成分期付款,或支付“市场价”赔偿。而这个“市场价”,往往由商家单方面界定,通常远高于行业平均水平。

宠物健康问题也是纠纷高发区。某社交平台显示,多名网友遭遇了“星期猫”现象——猫咪刚带回家不久就出现健康问题。一匿名网友称,她领养的猫七天后因猫瘟死亡,却仍需继续偿还每月398元的“猫贷”。而关于消费者所关心的问题,宠物店工作人员解释,一切按照合同来,当然,特殊情况可以协商。

商家提供的“专属”宠物用品也备受诟病。合同通常规定分期款项只能用于在商家指定平台购买宠物用品,可这些平台往往品类有限、价格虚高。记者发现,海口两家免费认养猫咪的商家在店里摆放的猫粮,并非电商平台上的“爆款”,而是在多个平台均难以搜到的品牌,其中一个电商平台虽有同款猫粮,但标价高得离谱,也没多少销量。知情人表示,这仅个位数的销量,可能是商家自己购买的“刷单”行为。

“免费领养”纠纷维权不易

签约时务必看清条款内容

“免费领养”商业模式在全国范围内引发的法律纠纷呈上升趋势。记者梳理30份裁判文书发现,在领养宠物纠纷的诉讼中,这些案件多数判决支持商家诉求,认定领养人应按合同约定购买宠物用品并支付违约金,唯一公开的商家败诉案例为四川高院发布的典型案例:宠物店明知猫咪携带“猫瘟”病毒却未告知,法院认定其构成欺诈,判决解除合同并赔偿消费者损失。

这种商业模式,在法律定性上确实存在模糊地带。当记者分别询问两家可以免费领养猫咪的宠物店是否有相关纠纷时,他们表示店面没有开多久,目前没有这类纠纷且经营得不错,火爆到需要持续向上家公司“订猫”,因为领养多导致猫咪“脱销”。

泰和泰(海口)律师事务所律师刘鹏分析指出,“此类合同虽名为宠物领养合同,但实际上是消费者需以分期购买宠物用品为附带条件,商家借此获取经济利益的买卖合同和赠与合同的复合型合同。这本质上是一种变相的活体销售行为,只是将价格以其他费用的形式呈现。”

“如果‘领养’需要支付对价,其本质就是‘买卖’。”刘鹏指出,如果是买卖关系,商家就应承担所售宠物的瑕疵担保义务;如果是无偿领养,商家则不承担这些责任,领养者也不具备消费者身份,“这种定性差异直接影响纠纷处理结果,也给监管带来了挑战。”

刘鹏指出,当前对这种模式的监管面临三大困境:一是商业模式新颖,现有法律法规难以准确覆盖;二是消费者在签约时往往忽视条款细节,维权时举证困难;三是部分商家利用年轻人法律意识淡薄的特点,在合同履行和解除环节设置不对等条件。

值得注意的是,这类合同通常与第三方信用支付平台绑定,一旦领养人停止付款,可能影响个人征信。有部分消费者表示,即使猫咪死亡,如果领养人自行解除绑定导致扣款失败,仍可能对个人征信产生不良影响。

记者手记

莫让爱心成营销工具

“免费领养”本应是充满温情的善举,但当爱心成为精准营销的工具,不仅伤害消费者权益,更会侵蚀社会信任基础。在宠物经济蓬勃发展的今天,行业需要建立更加透明、规范的领养机制,让商业归商业,公益归公益。唯有如此,才能避免爱心被滥用,真正实现“领养代替购买”的初衷,为宠物和人类构建更加和谐的关系。

畅凯 文/图

来源:海南特区报