真金白银,育儿补贴

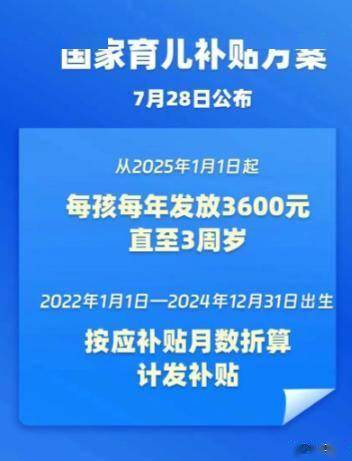

2022年1月之后出生的孩子家庭,8月底前会收到一笔育儿补贴。

不分一胎二胎,不分城市农村,直接到账。

这挺让人意外。

我们习惯政策像挤牙膏,不到万不得已不肯动真格,比如房地产。

这次直接掏钱,而且这么干脆,只能说明一件事:人口问题,真的火烧眉毛。

钱不多,一年3600元。

指望这点钱让大家抢着生孩子?

太天真。

生孩子不是超市买东西,加钱就能放进购物车。

但这次发钱,意义不在于钱多钱少,而在于传递三个关键信号:

国家终于承认:生孩子,是真金白银的付出,需要真金白银补偿。不再是只给几天产假的隔靴搔痒。

发钱可以简单直接。

没有条条框框,不玩虚的,直接到账。

比过去10年任何生育支持政策都实在。

这是开始,不是结束。

既然开了这个头,以后补贴力度可能只增不减。

温水煮青蛙,慢慢加码。

很多人说,经济不好,大家越“躺平”(降低消费欲望),上面就越可能“让利”。

这两年房子、车子、养娃的压力,确实有松动迹象。但这才哪到哪?

比钱更缺的,是时间和精力!

这才是真正卡住生育脖子的难题。

天天加班,周末无休,回家累得像摊泥,谁有力气和心情好好养孩子?

如果真想让大家生孩子,最应该做的:

8小时工作制和双休还给打工人!

严格执行劳动法,让大家下班后有口气喘,周末有时间陪家人。

没有这个基础,发再多钱,只是杯水车薪。

养孩子,光有钱不行,还得有人、有时间、有精力。

生孩子这事,等不起。

政策说“以后补贴会更多”?听起来不错。

女人的最佳生育年龄,也就那么几年黄金期。

它不会停下来等政策慢慢完善。

2025年开始发钱,以后会更多?

可“更多”是多少?

什么时候到位?

年龄不等人,谁敢拿自己的身体去赌一个不确定的未来?

所以这笔钱,对本来就打算生的家庭,算是小小的鼓励;

对压根没想生的,这点钱,远远不够改变主意。真

想让人心动?后面加个零再说。

于是有人想了个“妙招”:“抄底式生娃”!

赌什么?赌中国经济像日本一样,崩盘后二三十年能缓过来。

算盘打得精:2025年生娃,2050年孩子25岁,正好赶上经济复苏找工作,美得很?

理论上看,日本从房地产崩盘到毕业生好找工作,确实三十年。

但问题是,这“底”到底有多深?

要熬多久?

能算得准吗? 万一这周期更长,“抄”在半山腰怎么办?

难不成再生一个来“摊薄成本”?生孩子又不是炒股票!

对本来就想要孩子、只是有点犹豫的家庭来说:

如果条件还过得去,该生就生。

这笔补贴,就当给添点信心。

但是!对于自己还在苦苦挣扎的朋友,钱不够、时间没有、自己从小家庭不幸福、或者脾气容易失控...

请一定认真想想:

准备好养孩子吗?

养孩子不是养小猫小狗,也不是买一张未来的彩票。

需要问自己几个很核心的问题:

能给孩子一个真正快乐、健康的成长环境吗?不仅是吃饱穿暖。

生孩子是为了什么?

真心想陪伴一个新生命成长,还是指望着他将来“有出息”、“给我养老”?

如果是后者,对孩子公平吗?

这笔突然到账的育儿补贴,反映出政策的两面性:

一是国家真急了,开始动真格掏钱,这是实实在在的转变。

另一个,前路还很长,困难还很多。

光靠撒钱,救不了低迷的生育率。

年轻人需要能喘口气的工作,需要陪孩子的时间,需要社会实实在在的帮助。

只有当生孩子、养孩子不再让人感到恐惧和绝望,大家才可能心甘情愿地去拥抱新生命。

说到底:

钱,能解决一部分养娃的难,但解决不了“生”的痛、“养”的累。

生育这本账上,金钱只是最浅层的符号。

无法购买生命的意义,无力抵消抚育的重担。

按下生育选择键前,比计算补贴更重要的,或许是凝视内心:

是否已准备好,为一个生命撑起一片无雨的天空?