原创 3100英镑,这就是英国居民家庭“月均税前收入”,您觉得如何呢?

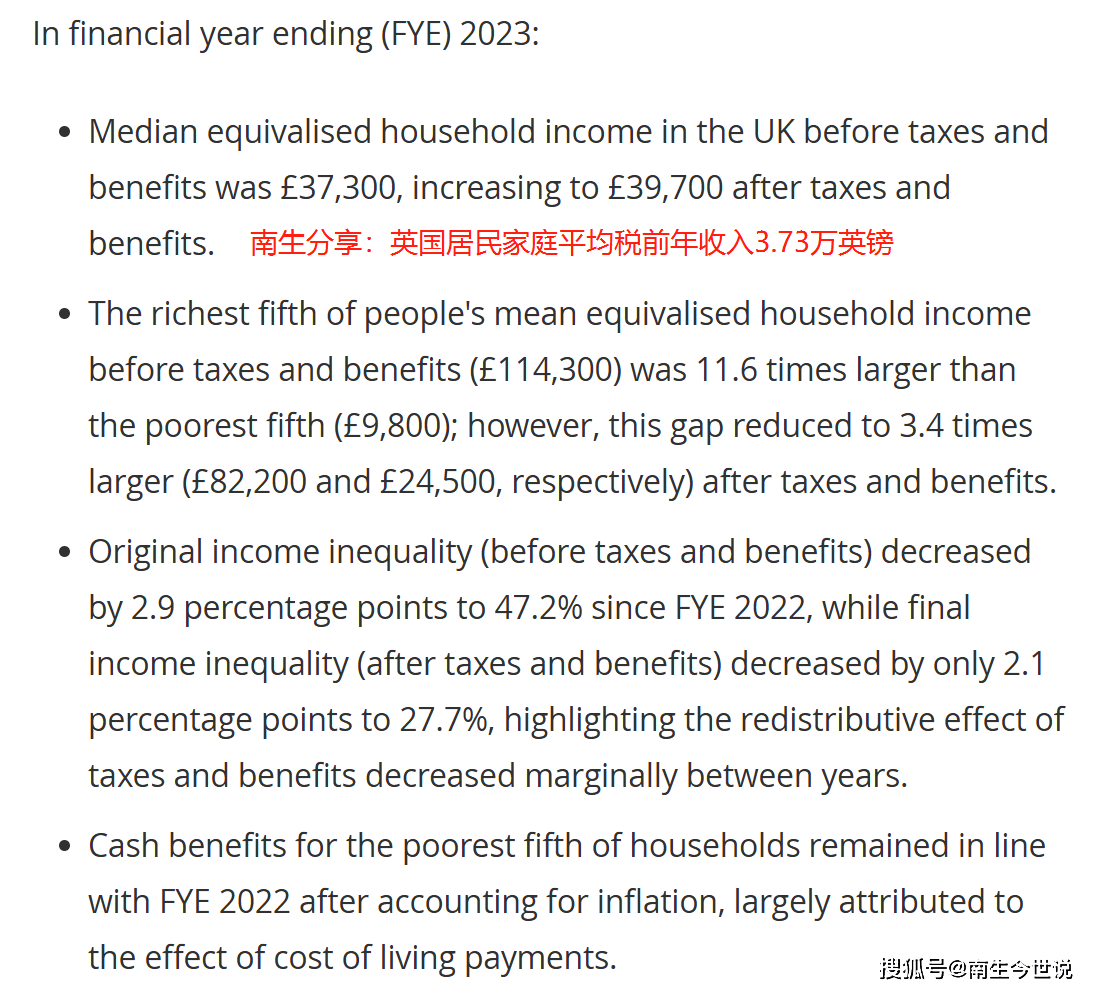

从收入角度看,欧洲人的生活似乎并不令人羡慕啊!英国国家统计局(ONS)公布了一份详尽的居民家庭收入调研报告,其中引人关注的一项数据:英国居民家庭的税前且未计入福利的年收入均值为37300英镑。

按12个月计算,相当于每月3100英镑(折合人民币约3万元)的收入。需要特别说明的是:这个数字指的是整个家庭的总收入,并非家庭中“单个就业者”的收入水平,而且是税前的。

一个尤为引人思考的现象是:在扣除应缴税款并计入政府发放的各类福利之后,这些家庭的平均年收入不仅没有降低,反而提升至39700英镑,相当于每月3300英镑。

为什么居民家庭的税后收入,会比税前更高呢?

答案在于“福利”二字。这里所说的福利不仅包括显而易见的现金类补贴,例如养老金、育儿津贴、失业救济等,还涵盖了大量实物福利以及许多“看不见、却实实在在存在”的隐性福利。

举例来说,英国实行覆盖广泛的免费教育体系,儿童从幼托阶段到中学毕业享受政府资助的教育服务,类似于我国的义务教育制度——这部分公共支出在统计时被分摊计入每个家庭的实际“福利收入”中。

也就是说:国家替你支付了孩子的教育费用,统计机构便视作“你的家庭”收入增加了。假设是平均每个家庭分摊1700英镑,那你的家庭税前收入加上免费教育后,就由37300英镑,变成39000英镑了。

此外,全民医疗保健服务(NHS)也是福利货币化的重要部分。居民就医时产生的绝大部分费用由政府承担——也就是报销的那部分。我们假设:一个家庭全年看病花费的3000英镑由医保报销了。

那么这3000英镑也得折算成该家庭的“医疗福利收入”,叠加之前算的39000英镑,总收入将扩张至42000英镑。若再纳入其他各种容易被忽视的福利,估计税前收入得达到4.5万英镑了吧,也可能是5万。

4.5万或5万英镑是南生估计的,因为家庭平均税后(算福利)年收入为3.97万英镑。按我们中国人的习惯,这类“隐性补贴、公共服务”通常不会被看作是家庭的实际收入。

若以纯现金标准衡量,剔除福利,那英国家庭的税后月均收入必然低于3000英镑——这样的收入水平,在物价偏高的英国,您觉得家庭生活质量怎么样呢?

继续看英国统计局公布的家庭收入报告

最贫穷的20%家庭年收入仅为9800英镑,平均月收入为817英镑。仅仅只有800英镑啊,在物价水平较高的英国,这样的收入恐怕只够应付基本生存开销,很难谈得上有质量的生活。

纵观英国国家统计局这份报告,我们可以得出几点清晰的认识:首先是统计口径深刻影响认知。英国将教育、医疗等公共福利“货币化”并计入家庭收入的做法,拓宽了我们对“收入”的传统定义。

这种宽口径统计像一面滤镜,美化了居民实际可支配的现金流。若按中国人习惯的“真金白银”标准看,英国普通家庭平均每月可自由支配的现金还不到3000英镑,这个数字瞬间就显得捉襟见肘了许多。

其次,英国社会面临着严峻的贫富分化与生活成本压力。最贫困20%家庭月收入仅800多英镑,而且还是税前——这么低,估计不用纳税了吧。在通胀高企的今天,这笔钱支付完电力、燃气账单后恐怕所剩无几。

报告明确指出,即便是中位数收入家庭,他们的收入近年来实际上也是在下降的。这揭示了光鲜的“福利社会”表象之下,许多普通英国家庭正面临着实际购买力萎缩的困境,生活品质的维持越来越依赖政府的转移支付和隐性补贴。

总之,这份报告描绘的是一幅充满矛盾的图景:一个拥有强大再分配机制和健全福利体系的社会,同时也是一个备受贫富差距困扰、普通家庭在通胀压力下艰难维持体面生活的西方社会。

站在统计学的滤镜前,欧洲福利社会的收入幻象与现实困境形成了微妙对照。当免费教育和医疗等被折算为收入,数字的确光鲜了,但市井生活中的账单却从不说谎——不足3000英镑的税后月收入家庭在超市货架前的购买力,远比报表上的福利货币化更真实。