原创 八国联军抢走的永乐宝剑,如今价值12亿英镑,英国人:不准备归还

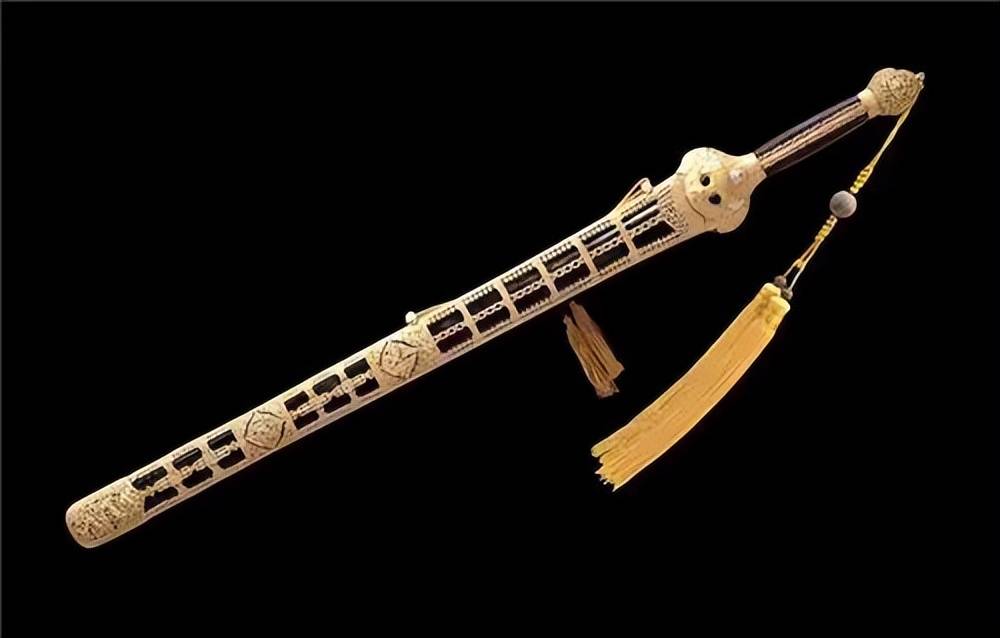

一把剑,造于1420年,镶红宝石,雕火焰纹,藏于紫禁城深处;1900年,八国联军攻陷北京,它消失在火光中;1991年,英国皇家军械博物馆出价十万英镑将其收入馆藏,如今估值高达12亿,却拒绝归还。

英国说:“入馆文物不予退还。”中国说:“这不是收藏,这是掠夺。”剑不语,却重如山。它记录的,不只是锻造工艺的辉煌,更是列强侵略的铁证。永乐宝剑回不了家,永远不是因为价格,而是因为他们不愿面对那段火烧圆明园的历史。

“它现在是我们的”——价值12亿的文物,来路却写着侵略

1420年,朱棣下令打造永乐宝剑。这把剑通体长903毫米,剑身浮雕火焰与波涛图纹,剑格为佛教瑞兽“琼”,镶嵌红宝石。原是赠予藏传佛教高僧的国礼,藏于佛塔,为供奉圣物。

清朝中期,它被献入紫禁城,由乾隆视作“镇宫之宝”,藏于深宫内库。剑身上密布藏文密咒与明代工艺的顶尖锻造痕迹,象征着中原王朝对西藏地区的尊重与宗教外交的智慧成果。

1900年6月,八国联军攻入北京,清军11.3万人溃不成军,慈禧与光绪仓皇西逃,遗留京城于外军铁蹄之下。北京沦陷日,史料记载:“街上尸体枕藉,洋人杀人无数。”

紫禁城、颐和园、圆明园,三座王朝象征建筑被洗劫一空。英国士兵在圆明园宝库内发现永乐宝剑,据《英军火焰录》记载:“这把剑足以证明我们的胜利。”

之后长达91年,这把宝剑未曾再现公众视野。直到1991年,英国皇家军械博物馆以十万英镑购入该剑,并将其列为馆内古兵器展览的“首席”。此时距离其被掠夺,已整整一个世纪。

英方公开展出该剑,承认其为八国联军侵华所得,原为中国皇宫藏品,却拒绝归还。他们引用《博物馆馆藏保护法》称:“所有入馆文物不得以政治原因移出展柜。”并明言:“若归还永乐宝剑,将引发全球范围的文物归还要求。”

同时,英方为其定价高达12亿英镑。价值越高,理由越强。归还的可能性,也越低。

文物的现值标价在增加,归属正义却始终被抵赖。剑身上的红宝石固然璀璨,但它背后,是一座城的火光与数十万无辜民众的血泪。这场价值之争,本质上是一个历史判断题:历史能否被冷冰冰的玻璃橱窗所遮蔽?

“我们没有要价,英国也没打算卖”——中方多次要求归还遭拒,文物流失的背后没有买卖,只有战争

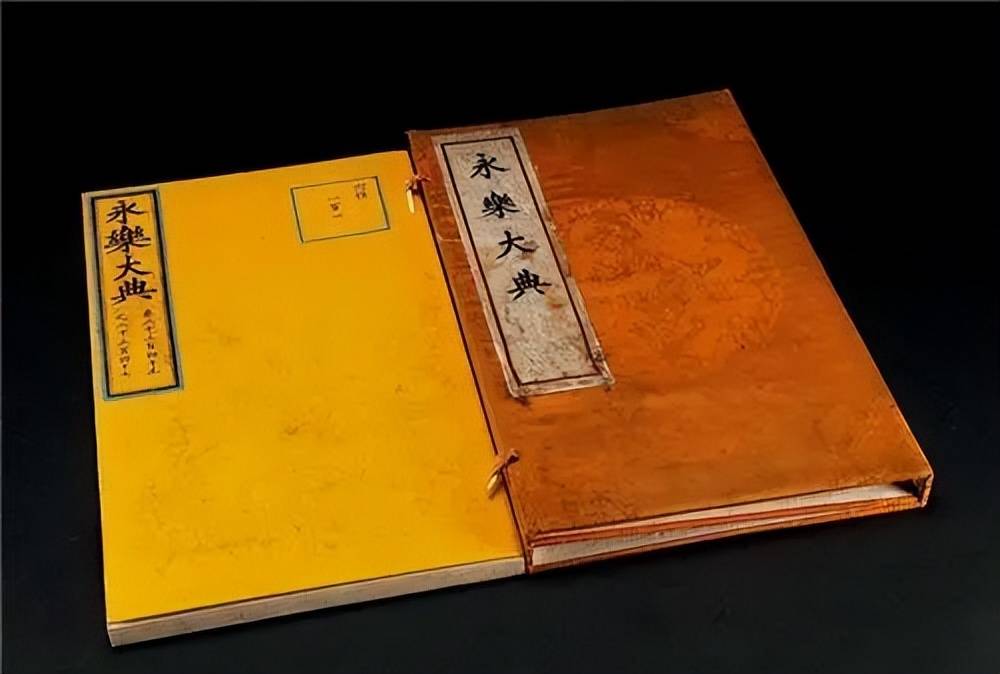

1951年,苏联归还《永乐大典》64册;1955年,德国归还3册。这些册数,皆为当年八国联军劫掠所得。但相比之下,永乐宝剑一次都未被还回。

永乐宝剑从未出现在拍卖市场,没有合法来源证书,更无清晰交易记录。1991年,英国仅以十万英镑购入,却在数十年内将其价值推高至12亿英镑。

英国方面拒绝归还的理由是:“馆藏不可移出,展品不可交易。”但这把剑并非遗落民间文物,而是在八国联军侵华战乱中被洗劫的国家重器。

中国政府已向20多个国家签署文物归还双边协议,并追回1800余件流失文物。永乐宝剑作为焦点之一,曾有专家开出10亿人民币的回购报价,英方以“不予回应”作答。不仅未予考虑,甚至不愿承认这把剑本就不属于英国。

历史学者指出:“该剑符合明初藏赠礼仪样式,非同一般兵器。”英国却称:“该剑虽为中国制作,但早已归入英方博物馆体系。”

英国方面的“收藏逻辑”实质是“战争得物即为合法”,背后藏着殖民时代对被掠国文化资产的长期否定。不仅是拒绝归还,更是拒绝认账。

中方提出的归还主张,不仅有明晰历史线索与图像资料,还具备法律基础与道义立场。但面对这些资料,英方坚持“现有规定不予归还”,实质是掩盖侵略历史,并拒绝在道义层面作出修正。这场关于文物归属的较量,根本不是价格之争,而是对历史责任的推诿。

“剑归不得,史耻犹在”——历史不应沉睡在橱窗里,中华文物的归途不能靠等待

《永乐大典》遭焚毁后,至今仅余不足四百册存世,超九成内容已失。它的劫难始于1900年,同样的命运也落在了永乐宝剑上。不同的是,《永乐大典》部分归还了;永乐宝剑仍被拒之门外。

紫禁城被洗劫那一夜,八国联军点燃火把,兵分数路搜寻皇家内库与藏品。根据1901年英军记述,“清宫中的大量兵器与宗教金器,被以战利品形式分派至各国官兵手中。”

永乐宝剑从未正式入藏西方馆所,其流转过程缺乏合法手续。所谓“馆藏制度”并不适用一把战乱中被劫的剑。

中方要求归还的声音越来越多。不仅因剑是国家财产,更因其在民族历史与主权认知中具有高度象征性。这类文物早已不只是博物馆展品,更是一段历史的承载体。

英国将剑列为镇馆之宝,意在强调其工艺价值与稀缺性。中方强调归还的正义性与历史责任。两者的对话从未平等。一方讲述被侵略的过去,另一方则以“现状既定”堵住归还的出路。剑不回,便是历史未完。

2019年起,中国加大文物追索力度,联合国际组织推动多边文物归还框架构建。外交渠道、法律程序、舆论支持三管齐下,目标明确——让那些曾属于中华文明的文物,重归本土。永乐宝剑的归属问题,是检验国际文物秩序公正性的标尺。

当英国人站在橱窗前称赞剑身花纹时,应当知道,它背后写着“1900年,八国联军入京”。这不是战争纪念品,是一件活着的证据。中华民族不应在橱窗外低声回忆,而应在主权之上正面追索。