原创 2024年中国361城人均GDP排名:澳门破7万美元,榆林3万超深圳!

数据来源:统计机构

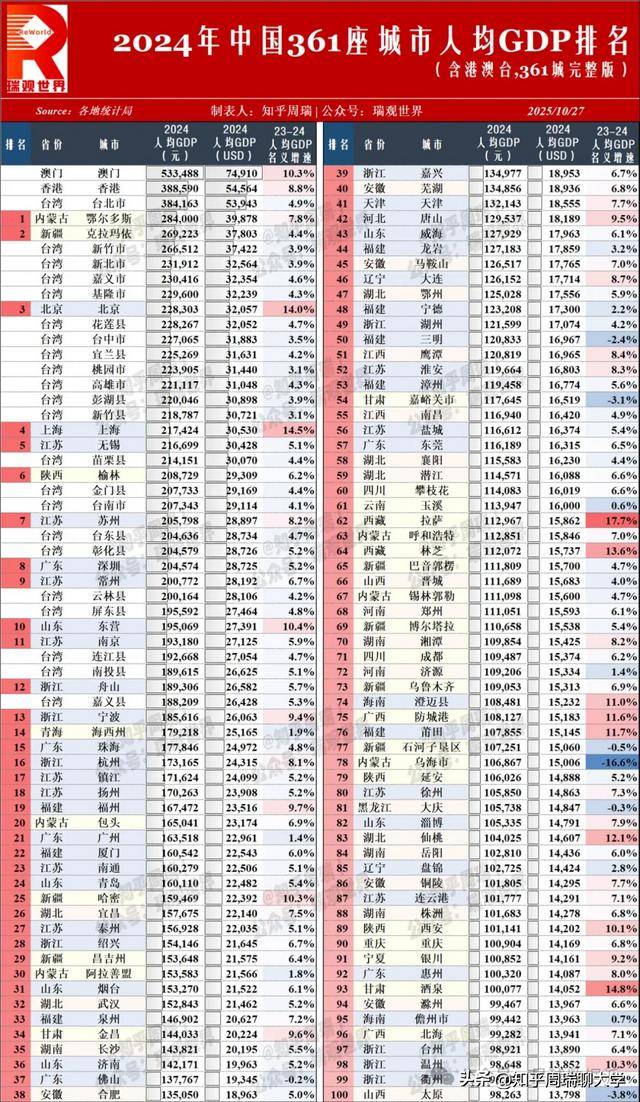

当澳门以 74,910 美元的人均 GDP 雄踞中国 361 城榜首,香港、台北紧随其后时,这份 2024 年中国城市人均 GDP 排名,既是经济实力的 “成绩单”,更是区域发展逻辑的 “透视镜”。人均 GDP 作为衡量经济发展水平与居民富裕程度的核心指标,其内涵远不止 “数字高低”—— 它是产业结构、资源禀赋、政策导向的综合投射,更是一个城市在全国乃至全球经济网络中地位的直观体现。在这份涵盖港澳台的完整榜单中,每一组数据的升降,都藏着中国经济 “均衡与极化”“追赶与领跑” 的深层叙事。

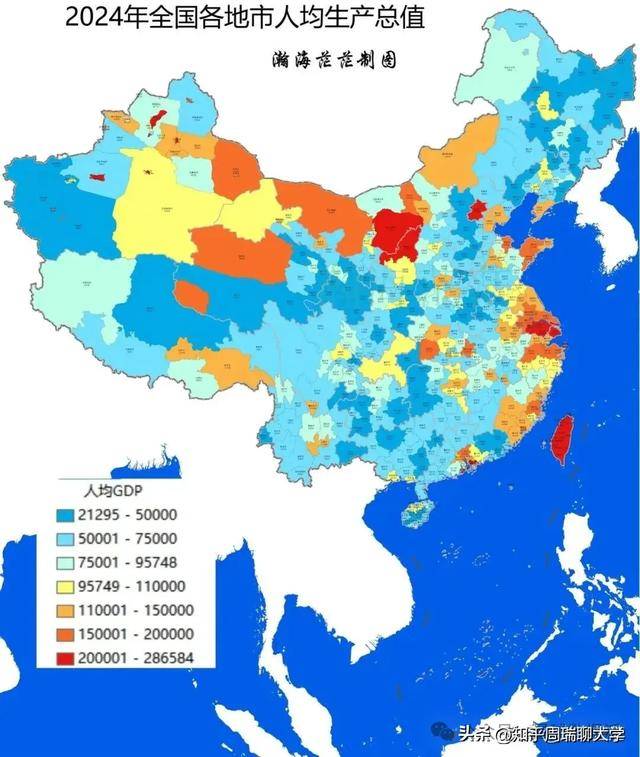

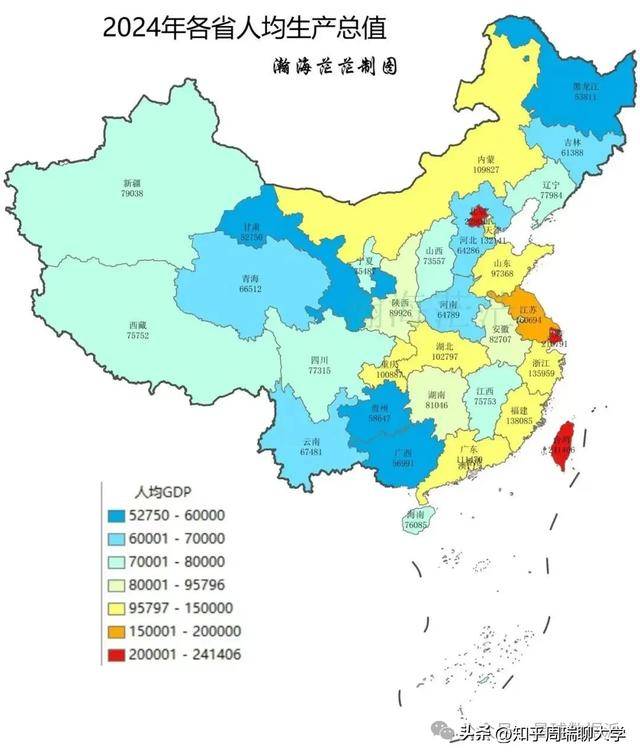

图源:瀚海茫茫

01 人均 GDP 的 “标尺意义”:不只是数字,更是发展的 “基因测序”

人均 GDP 的价值,在于它能穿透经济总量的迷雾,直抵发展质量的内核。对一座城市而言,人均 GDP 的高低,既反映居民的实际购买力与生活水平,更折射其产业的附加值与竞争力。当一个城市的人均 GDP 突破 3 万美元(如北京、上海),意味着其已跻身 标准的“发达国家城市俱乐部”,产业结构必然以高端服务业、先进制造业为主,创新驱动的特征显著;而处于 2 万美元发达门槛的城市,则可能正处于 “工业升级” 向 “创新转型” 的关键期;低于 1 万美元的城市,往往仍在传统产业或资源型经济中寻找突围路径。

图源:瀚海茫茫

这种 “标尺” 的意义在区域对比中尤为凸显。港澳台与内地城市的人均 GDP 差距,本质是发展阶段与经济结构的差异—— 香港的金融、澳门的博彩、台北的电子产业,均是高附加值领域;而内地城市的崛起,则是工业化、城镇化与创新驱动共同作用的结果。但人均 GDP 的比较绝非 “非此即彼” 的评判,而是为城市发展提供 “对标坐标”:资源型城市如何避免 “资源诅咒”,制造业城市如何向 “智造” 跃迁,服务业城市如何提升创新浓度,这些命题都能在人均 GDP 的变动中找到线索。

02 2024年全国361城市人均GDP总量排名完整版

一、第1-100名

二、第101-200名

三、第201-300名

四、第301-361名

港澳台的 “先发优势” 与内地城市的 “追赶浪潮”

澳门、香港、台北以 74,910 美元、54,564 美元、53,943 美元的人均 GDP 领跑,延续了 “先发经济体” 的优势。澳门的博彩与旅游产业、香港的国际金融中心地位、台北在半导体产业链的核心角色,共同构成了其高人均 GDP 的基石。这种优势不仅源于历史积累,更在于其融入全球经济网络的深度 —— 香港的离岸金融、台北的芯片设计,均是全球产业链的关键环节,这种 “不可替代性” 带来了持续的高附加值收益。

内地城市的追赶浪潮则呈现 “梯度突破” 的特征。鄂尔多斯(39,878 美元)、克拉玛依(37,803 美元)的领先,是资源型城市的 “峰值表现”—— 煤炭、石油等能源资源的富集,使其在特定发展阶段实现人均 GDP 的快速跃升,但这种模式的可持续性需打问号。而北京(32,057 美元)、上海(30,530 美元)、深圳(28,725 美元)等非资源型城市的突破,则是产业高端化与创新驱动的胜利:北京的科技创新与总部经济、上海的金融与高端制造、深圳的科创与民营经济活力,共同推动其人均 GDP 跻身 “发达经济体城市” 行列。

这种 “双轨逻辑” 的差异,本质是 “要素驱动” 与 “创新驱动” 的分野。资源型城市的发展受限于资源禀赋与市场周期,而创新型城市的增长则依赖于人才、技术与制度的持续投入。从长期看,只有实现从 “资源依赖” 到 “创新引领” 的转型,城市的人均 GDP 增长才能具备可持续性 —— 这也是鄂尔多斯布局新能源、克拉玛依探索 “油城转型” 的深层动因。

更值得关注的是内地 “2 万美元俱乐部” 的扩容。苏州(28,114 美元)、无锡(30,428 美元)等长三角城市,凭借制造业升级与外向型经济,成为 “中国制造” 向 “中国智造” 转型的标杆;宁波(26,063 美元)、杭州(24,975 美元)则在数字经济、民营经济的驱动下,展现出 “后发先至” 的潜力。截至 2024 年,内地已有 35 个城市人均 GDP 突破 2 万美元,这种规模化突破,标志着中国经济从 “总量扩张” 向 “质量提升” 的整体跃迁。

未来趋势:均衡化与高端化的双重变奏

展望中国城市人均 GDP 的未来变化,“均衡化” 与 “高端化” 将是两大核心趋势。在均衡化方面,随着区域协调发展战略的深入推进,中西部城市的人均 GDP 增速有望持续高于东部,形成 “追赶效应”。例如,西安(14,202 美元)、重庆(14,169 美元)等西部城市,通过 “强省会” 战略与产业转移承接,正逐步缩小与东部的差距。这种均衡化并非 “拉平”,而是在各自优势领域实现特色发展,如西安的硬科技、重庆的汽车产业,都能成为推高人均 GDP 的新引擎。

在高端化方面,北京、上海、深圳等先发城市将向 “4 万美元俱乐部” 发起冲击。它们的增长动力将更多来自原创性创新与全球资源配置能力 —— 北京的量子科技、上海的人工智能、深圳的合成生物学,这些前沿领域的突破将持续推高产业附加值。同时,长三角、珠三角的城市群联动将进一步强化,形成 “创新共同体”,带动区域内城市人均 GDP 的协同提升。

港澳台与内地的人均 GDP 差距也将呈现 “收窄趋势”。随着内地城市创新能力的提升与改革开放的深化,香港的金融优势、台北的半导体优势将面临更多内地城市的竞争与合作,这种互动将推动整个中国经济的全球竞争力提升。而澳门则需在博彩业之外寻找新的增长极,如文旅融合、中葡经贸合作等,这些探索的成效将直接影响其人均 GDP 的长期走势。

2024 年中国城市人均 GDP 排名,最终是一部关于 “选择” 的叙事—— 资源型城市选择 “短期爆发” 还是 “长期转型”,创新型城市选择 “规模扩张” 还是 “质量提升”,港澳台城市选择 “固守优势” 还是 “开放融合”。每一种选择,都在人均 GDP 的数字中留下印记。

对城市而言,人均 GDP 的高低从来不是终点,而是发展路径的 “镜子”。它照见的不仅是经济的繁荣程度,更是一座城市的产业韧性、创新活力与民生温度。当鄂尔多斯尝试用新能源重构产业,当深圳用科创定义未来,当香港探索 “北部都会区” 的新空间,这些努力都在改写人均 GDP 的 “单一叙事”,让它成为衡量城市发展质量的 “多维标尺”。在这场持续的经济竞赛中,真正的赢家,将是那些能在数字增长与可持续发展之间找到平衡,在全球竞争与本土特色之间构建协同的城市 —— 它们的人均 GDP 故事,终将成为中国经济高质量发展的生动注脚。