原创 德国财长:低于150欧元的都是垃圾!中国别卖来欧洲,我们不想要

[熊猫]欧盟这段时间也非常不安分,直接对中国电商的包裹下手!德国财长更是口出狂言,扬言他们不要中国垃圾!

德国其实就是馋中国的钱,他们觉得低于150欧元的包裹,会搅乱他们自己的市场,所以他们想要对这样的进口包裹征税。

那这些小包裹到底是什么?它对欧盟国家有什么影响?

包裹变成工具本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

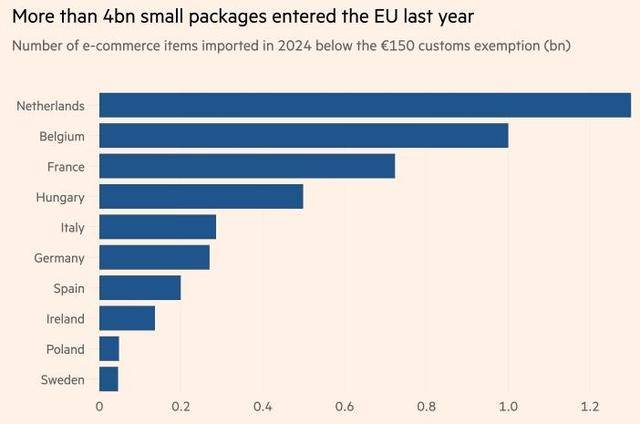

每天超过1100万个巴掌大小的包裹,从中国飞向欧洲大陆,它们悄无声息地塞满消费者的信箱,但这些包裹在布鲁塞尔的政客眼里,这些廉价的小玩意正汇聚成一场巨大的麻烦。

这个不起眼的小包裹到底是什么?在欧洲政治家们看来,这些包裹的商品属性被刻意剥离了,它们被塑造成了一个个危险的政治符号,象征着中国对欧洲市场,乃至欧洲价值观的“野蛮入侵”。

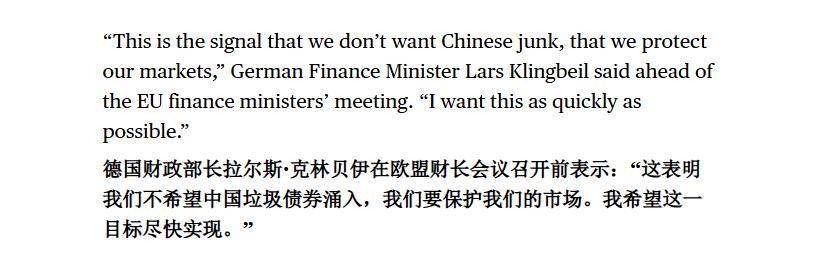

德国副总理兼财政部长拉尔斯·克林拜尔,他毫不留情地给这些远道而来的商品贴上了一个标签,所谓的“垃圾”,这个词简单粗暴,却极具煽动性,瞬间就完成了对数十亿件商品的污名化,成了一句最有效的政治动员口号。

有了“垃圾”这个公敌靶子,政治上的“围剿”行动就变得顺理成章,法国财政部长罗兰·莱斯库尔首先做出行动,在他和克林拜尔的共同推动下,欧盟各国财长迅速达成了一项政治协议。

他们决定拿那条“价值低于150欧元包裹免征关税”的现行规定开刀,本来这条政策按部就班修订要等到2028年,但现在一群人高声呼吁,必须把废除时间提前到2026年初,这已经不是纯粹的经济考量,更像是一次旗帜鲜明的政治表态。

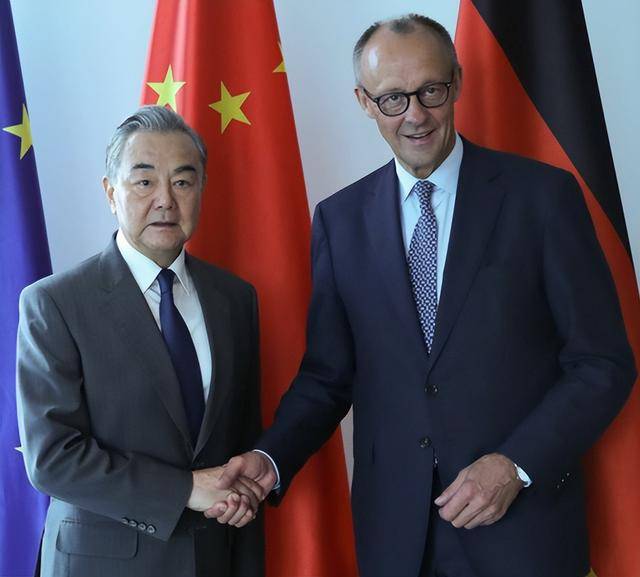

更值得注意的是,这种强硬姿态甚至被当成了地缘政治的筹码,就在对小包裹喊打喊杀的同时,德国方面在外长的一些涉台言论,以及对“台独”分子在德活动等问题上,悄悄触碰着中国的“红线”。

可能德国的这些行为并不是偶然,德国可能想要在贸易谈判桌前,先通过在敏感问题上向中国施压,来换取经贸领域的更多利益,而那个被贬低为“垃圾”的小包裹,恰好成了这场博弈中最顺手的由头和借口。

在经济层面上,这个小包裹既是撬动亿万消费者钱包的“价值砝码”,又挤压本地商户,市场的反应最诚实。

既要又要

今年预计将有高达42亿个这样的免税小包裹涌入欧盟,这个数字是前一年的两倍还多,在这些包裹中,大约9成都贴着来自中国的标签,这种爆发式的增长,无可辩驳地证明了“物美价廉”这四个字对普通民众的致命吸引力。

这就是最朴素的市场规律,是欧洲消费者用自己的欧元做出的真实选择。

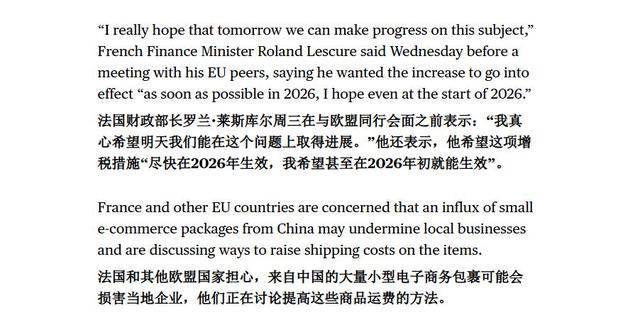

然而消费者的狂欢,正是本土商家的噩梦,中国电商平台凭借他们强大的供应链和成本优势,正在搅动欧洲零售业的基本盘,恐慌和抱怨的情绪迅速蔓延,最终汇聚成一股强大的政治游说力量,要求政府出手干预,“贸易保护主义”的呼声也因此日益高涨。

于是废除150欧元免税门槛的提议,本质就变得异常清晰,这是一场在“保护本土产业”和“维护消费者利益”两条路之间的艰难权衡,面对国内行业的巨大压力,欧洲的政客们最终选择了前者,将天平倾向了保护主义的一端。

德国财长一边将中国商品斥为“垃圾”,摆出不惜掀起关税风暴的强硬姿态,这个举动既是做给法国等欧盟盟友看的团结姿态,也是给国内那些备受冲击的行业协会的一份交代,这是摆在台面上的“面子”。

但是另一边,这位财长被曝出正计划率领一个德国顶级的“金融天团”访问中国,代表团的名单很是壮观,德意志银行、德国商业银行、安联保险等全都是德国金融和银行业的巨头。

问题在哪?

此行的目的不言而喻,就是要为德国昂贵的金融服务,想要敲开中国巨大市场的合作之门,在中国寻求资本,寻找机遇,这才是德国真正想要的。

德国真是既要又要,明面上摆出和中国决裂的状态,其实背地里还是想要中国的资本市场,如果德国真正的和中国“脱钩”,受伤的只会是德国自己!

这样的行为表明,德国想用贸易壁垒挡住中国的廉价商品,因为它们是竞争对手,但是同时,又极度渴望把德国的昂贵金融服务卖到中国去,因为那里有他们急需的增量市场和资本。

一边是抵制,一边是渴求,一边是拒绝“中国制造”,一边是拥抱“中国市场”,这种典型的双重标准恰恰暴露了德国当前的窘境。

作为曾经的“欧洲火车头”,现在经济却增长乏力,甚至面临衰退的风险,他们迫切需要中国这样的庞大市场来输血,却又深深恐惧于中国产业的竞争力,害怕过度引入中国 商品,会让本土的文化商品受到冲击。

这个小小的中国包裹引起的影响,本质上早已超越了关税之争,它反映了,在全球化浪潮不可逆转的今天,欧洲老牌工业强国在面对一个新兴制造强国全面崛起时,所表现出的那种深刻的战略焦虑、内部的利益失衡和难以自洽的政策矛盾。

克林拜尔一边说着“垃圾论”,一边又准备踏上访华的飞机,正是他们矛盾心理的表现,然而无论欧洲竖起多高的关税壁垒,都无法从根本上解决他们内部的结构性经济问题,更无法彻底扭转市场规律对“价值”的最终选择。

或许当这场关税风暴过去后,人们会发现那个物美价廉的“小包裹”,它们的生命力远比政客们一时的口号要长久得多。

信息来源: