伊斯兰黄金时代的出现是因为伊斯兰,还是因为不那么伊斯兰|文史宴

因为微信推荐机制的更改

如果您喜欢敝号

请进入敝号页面点亮“星标”

历史叙事中常出现一个名为“伊斯兰黄金时代”的时期,被描绘成一个引领的科学与文化繁荣的顶峰。但当我们深入探究那个时代的真实面貌时,其根基并不牢固地扎在伊斯兰教的土壤里,而在孕育理性的文化之上;它的终结也是一场旷日持久的内部革命,一场理性与教条的殊死搏斗。这个故事的终点,标志着一个曾经充满活力的知识世界的漫长黄昏的开始。

- 借来的光环:黄金时代的真实面貌 -

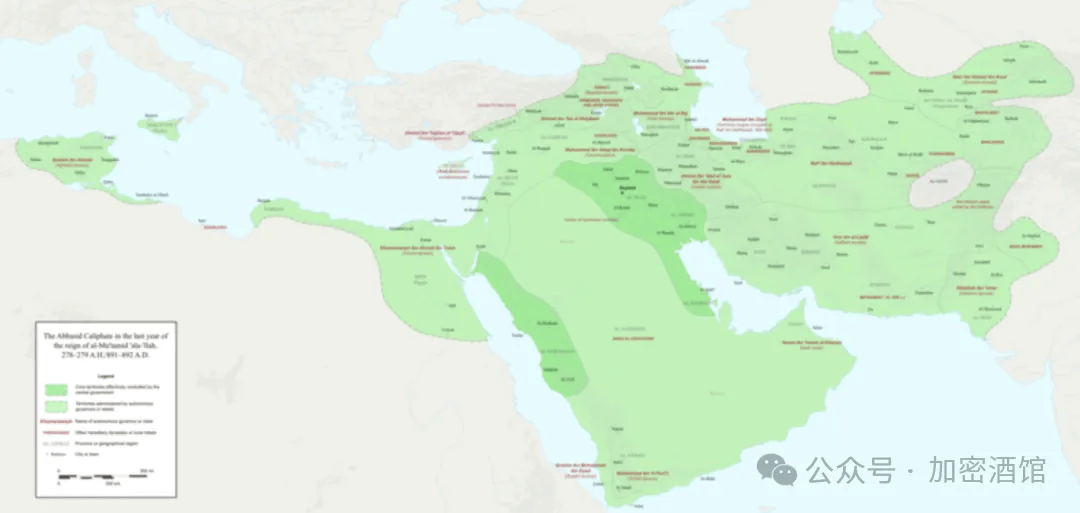

用“伊斯兰黄金时代”来形容中东地区从八世纪到十二世纪的发展与繁荣是带有一定的误导性的, 当我们审视阿拔斯王朝鼎盛时期的人口构成时,一个基础性的事实便显露出来:绝大部分生活在这片土地上的臣民都是异教徒。广袤疆域内,基督徒、犹太人、琐罗亚斯德教徒以及其他信仰的追随者构成了人口的绝对主体,他们被一小部分阿拉伯穆斯林及其后来皈依的非阿拉伯裔穆斯林——即“马瓦里” (大司马按:一译麦瓦利)所统治。直到十二世纪,穆斯林才开始在中东地区占据人口多数,因此将整个时代的辉煌简单归功于“伊斯兰”,是一种假象。

伊斯兰世界引以为傲的大翻译运动是这个时代最耀眼的标志,这场运动将大量的古希腊、波斯和印度的科学与哲学典籍译成阿拉伯语,为后来的学术研究奠定了基础。但 这场运动的真正主力军绝大多数都来自于说叙利亚语和亚兰语的基督徒以及犹太学者,这个群体是连接古代智慧与阿拉伯世界的桥梁。

图:阿拔斯王朝疆域

一个典型的人物足以说明这一切,侯奈因·伊本·伊斯哈格,这位巴格达智慧宫的馆长兼首席翻译家是那个时代学术成就的缩影。他是一位景教徒,也就是东方基督教的一个分支。精通阿拉伯语、叙利亚语、希腊语和波斯语四种语言,凭借其卓越的语言天赋和深厚的学识,将古代世界的智慧结晶系统地引入了阿拉伯语世界。他的译作包括盖伦与希波克拉底的医学典籍,这些著作奠定了中世纪医学的基础;柏拉图的《理想国》以及亚里士多德的《物理学》。可见 非穆斯林学者才是大翻译运动的真正引擎。

这个时代的科学探索同样呈现出一种与正统伊斯兰教义相悖的特质,科学的进步也并非受伊斯兰教启发或推动。 当我们逐一检视那些被后世誉为伟大“穆斯林科学家”的群星时,会发现一个令人不安的共同点:他们中的相当一部分人,在当时的宗教标准下都算不上是好的穆斯林。许多人属于当时被视为异端的穆尔太齐赖派,一个推崇理性、受古希腊哲学深刻影响的学派。还有一些人,他们的思想甚至游走在无神论或不可知论的边缘。至于那个时代的正统伊斯兰势力,他们几乎没有对科学做出任何贡献,他们的角色更像是破坏者。

图:侯奈因·伊本·伊斯哈格

事实上许多科学家都或多或少地遭受过伊斯兰政权的迫害。波斯科学家阿布·巴克尔·拉齐被公认为那个时代最伟大的医生、哲学家和炼金术士之一,一生撰写了184部著作。他的思想极为大胆,彻底否定了伊斯兰“启示”作为知识来源的地位。他曾写道:「倘若有人向此教(伊斯兰教)信徒追问其信仰正统的凭据,他们便会勃然大怒,甚至对提出此问者动辄挥刀。他们禁止理性思辨,更竭力剿灭异见者。」他对宗教的批判态度为他招来了灾祸,拉齐被判为亵渎神明,绝大部分著作都在他身后被系统性地销毁。

另一位巨匠是来自今乌兹别克斯坦的伊本·西那,在西方以阿维森纳之名著称。他既是伟大的医生,也是深刻的哲学家。阿维森纳明确地将哲学置于神学之上,认为理性思辨是通往真理的最高途径。他的观点与伊斯兰教的核心教义发生了激烈碰撞,他公开否定了“肉体复活”这一基本信条。这些思想使他成为后来的正统派神学家安萨里的主要批判对象。安萨里毫不留情地将他指为背离信仰的异教徒,这在当时是一种极其严重的指控。

另一位伟大的哲学家法拉比深受亚里士多德思想的启发,与阿维森纳一样坚持认为理性高于启示。他主张先知的“预言”也应该从属于哲学的逻辑思辨。

来自西班牙的伊本·鲁世德也面临着相似的命运,作为一位杰出的哲学家和科学家,他尝试用亚里士多德的逻辑和思想来阐释《古兰经》,试图调和信仰与理性。但这种努力在正统派眼中无异于异端邪说,他最终因异端罪被判有罪,其书籍被当众焚烧,本人也遭受了审讯,并被流放到偏远的卢塞纳。

即便是那些看似与宗教冲突较少的学者,思想也与正统教义保持着清晰的距离。比鲁尼被誉为“印度学之父”,一位涉猎广泛的天才。他坚定地认为《古兰经》的作用有其自身的领域,这个领域不应与科学的范畴相混淆,他敏锐地观察到伊斯兰入侵对其他文明知识体系的毁灭性打击。这番话语出自一位“黄金时代”的学者之口,无疑是对所谓“伊斯兰推动科学”论调的反驳。

还有波斯诗人、数学家和天文学家奥马尔·海亚姆,他对伊斯兰教持有高度的批判态度。用辛辣的诗句猛烈抨击那种认为“万事万物皆为神意干预”的宿命论观念,这种观念恰恰是后来扼杀科学思想的毒药。

关于奥马尔·海亚姆,可参看大司马的文章:

图:奥马尔·海亚姆

当我们追溯这些学者的生平与思想时,一个清晰的模式浮现出来。 他们都深受希腊、巴比伦或印度在哲学与科学领域所作贡献的滋养,拥有批判性的思维和理性的头脑。之所以能够成为伟大的学者与科学家,恰恰是因为他们敢于运用这种批判性思维,而非受制于那些桎梏自由思考与求知欲的经典教义的思维方式。

- 被遗忘的萨珊波斯的遗产 -

我们将目光拉向更早的时代——阿拉伯征服者到来之前的那片土地,真正的学术融合的缔造者,萨珊王朝的皇帝——库思老一世。 (大司马按:库斯老一世之前,俾路支一世征讨白匈奴的两次惨败令波斯贵族损失惨重,卡瓦德一世利用底层祆教徒的发起的马兹达克运动进一步清洗贵族,中央集权水平大增,因此库斯老一世拥有从社会掠夺的大量资源来搞各种大工程,但他的统治同时也是萨珊王朝政治恶化的开始。)

库思老一世被尊称为“阿努希尔万”(意为“不朽之魂”),是哲学与知识的伟大赞助者。他的宫廷是当时世界上最活跃的学术中心之一。他的眼光超越了国界与信仰,对知识本身怀有纯粹的热情。

公元529年,历史见证了一个标志性的事件:狂热的基督教君主查士丁尼大帝下令关闭了雅典著名的新柏拉图学派学府,这象征着古典哲学在拜占庭帝国的衰落。当这些失去家园的希腊学者流离失所时,正是库思老一世向他们敞开了怀抱,为来自东罗马帝国的知识难民提供了庇护所。

图:金盘上的库思老一世 狩猎雕刻

库思老对印度文明同样抱有浓厚的兴趣,他被印度的哲学、科学、数学和医学深深吸引。为此他多次派遣使团,携带丰厚的赠礼前往印度宫廷,只有一个目的:请求印度派遣哲学家和学者到他的宫廷授课。他对柏拉图哲学的热忱更是达到了痴迷的程度,为了满足自己的求知欲下令将大量的希腊文、梵文以及叙利亚语的经典文本,系统地翻译成当时波斯的官方语言——中古波斯语。因其崇高敬意而获准进入帝国的希腊难民由衷地称颂他为一位真正的“柏拉图式的哲学王”。

在库思老的推动下,萨珊波斯实现了前所未有的知识大融合。希腊的逻辑思辨、波斯的行政智慧、印度的数学与医学以及亚美尼亚的学术传统,在这片土地上交汇,伟大的融合催生了许多影响深远的创新。其中最著名的是被称为“比马里斯坦”的早期医院,首次引入了按照不同病症将病房分隔开来的概念,为现代医院的科室划分制度奠定了基础。医学领域也取得了重大进展,希腊的药理学知识与伊朗、印度的传统草药学相结合,创造出新的治疗方法。

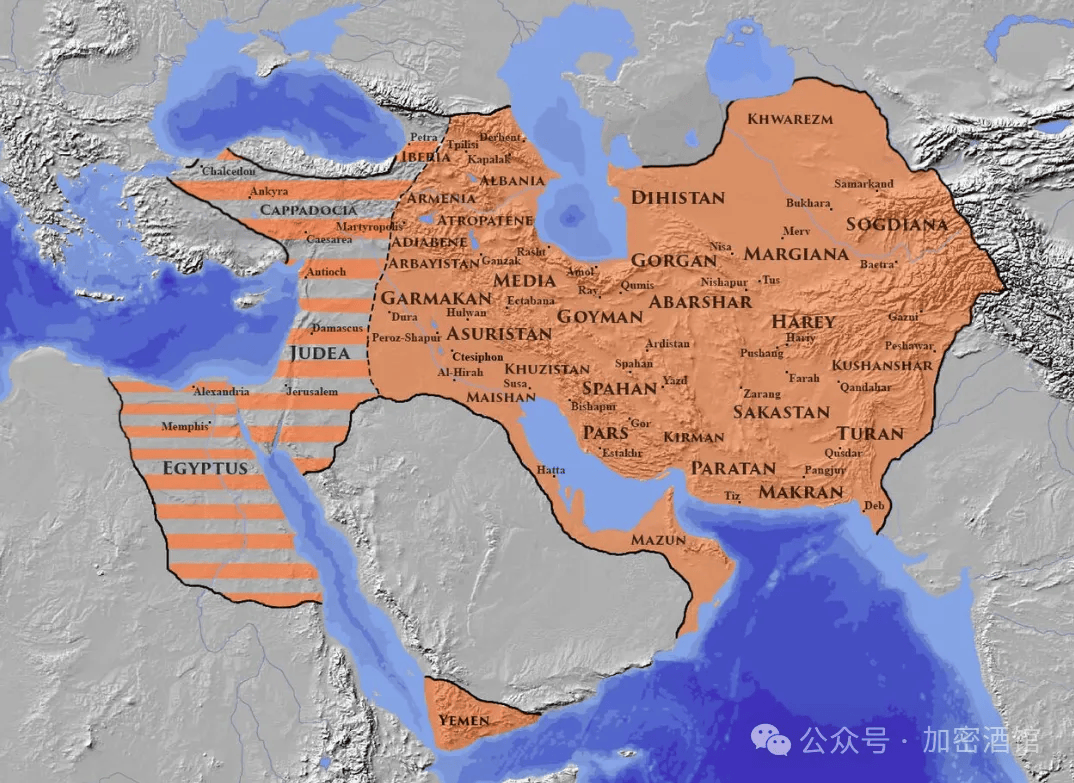

这个时代才是中东地区真正的学术黄金时代。它是一个开放、包容的知识繁荣期。这场盛宴却戛然而止,终结它的正是来自阿拉伯半岛的穆斯林入侵 (大司马按:还有萨珊王朝实现中央集权之后的暴政,以及与东罗马帝国的惨烈战争)。随着萨珊波斯的覆灭,伊斯兰教到来之前的学术黄金时代也随之落幕。伊斯兰的入侵中断了这一进程,但即便在后来的“伊斯兰黄金时代”,学术舞台上的主角依然是波斯人,阿拉伯学者的身影则寥寥无几,这本身就说明了知识传统延续的轨迹。

图:萨珊波斯疆域图

与库思老一世对知识的珍视形成鲜明对比的,是早期征服者对异教文化的毁灭性态度。一段来自十四世纪伟大历史学家伊本·赫勒敦《历史绪论》的记载为我们揭示了残酷本质。当阿拉伯军队征服波斯后,发现了数量庞大、无法计数的书籍和知识文献。当时的军队将领萨阿德·伊本·艾比·瓦嘎斯不知如何处置这些宝藏,便写信请示第二任正统哈里发欧麦尔·伊本·赫塔布。欧麦尔的回信简单而决绝,充满了不容置疑的宗教逻辑:“把它们扔到河水里去。如果其中具有指导意义,那安拉已经给了我们最正确的指导(指《古兰经》);如果其中是谬误,安拉会保护我们免受其害。” (大司马按:欧麦尔对亚历山大里亚图书馆的藏书也说过这类话,此类记载渺远难征,也许他对亚历山大里亚和波斯都说过,也许其中有一句是后人附会的。)

于是那些承载着波斯人数百年智慧结晶的书籍,一部分被扔进了河水,另一部分被投入熊熊烈火。伊本·赫勒敦悲叹道:“就这样,波斯人的各种学科知识被毁灭了,没有传给我们。”在绝对的宗教真理面前,人类千百年来积累的理性知识是多余的,甚至是危险的。这种心态为伊斯兰日后科学与理性的衰落埋下了伏笔。

- 理性的黄昏:安萨里与穆斯林思想的封闭 -

伊斯兰世界内部关于理性与信仰的斗争,在阿拔斯王朝哈里发马蒙的时代达到了一个高潮。马蒙推行名为“米哈那”的宗教审判,在这场运动中所有政府官员和宗教学者都必须公开宣誓,接受穆尔太齐赖派的核心教义——即《古兰经》是被造物,而非与真主共存的永恒话语。这个教义的深层含义是,既然《古兰经》是被造的,那么它就可以、也必须通过人的理性来解读,从而为神学和法律的灵活解释打开大门。凡是拒绝宣誓效忠的人,都遭到了残酷的惩罚,包括鞭笞、监禁甚至斩首。然而,这种用强权推行的“理性主义”,根基是脆弱的。

马蒙的继任者们对穆尔太齐赖派的支持热情迅速消退,风向很快就变了。仅仅在马蒙逝世后的几十年间,曾经的官方意识形态就沦为了可受惩罚的罪行。反穆尔太齐赖派的运动取得了压倒性的胜利,到公元885年,就连抄录哲学著作也被列为一项重罪。阿拉伯文化的“去希腊化”进程由此拉开序幕,理性思辨的黄金时代开始迅速褪色。到了十二或十三世纪,穆尔太齐赖学派的影响力几乎被完全清除,他们的思想被边缘化,他们的著作被遗忘。 (大司马按:穆尔太齐赖派重视理性其实有利于皇权,理性主义的思想流派天然是专制集权的盟友,而阿布·哈尼法等教法学派的创立者反对穆尔太齐赖派,其中有利用宗教经典反抗国家暴政的积极意义,但又导向了宗教教义的僵化,“既理性又宽仁”在专制王权国家是无解之局。)

图:哈里发 马蒙发行的金第纳尔

取而代之并日益占据主导地位的是反理性主义的艾什尔里学派,这个学派的兴起与阿拉伯科学的衰落轨迹紧密地吻合在一起。随着艾什尔里派成为正统逊尼派神学的核心,伊斯兰世界的思潮开始日益排斥原创性的学术研究,以及任何不直接服务于宗教规范的科学探索。

艾什尔里派与穆尔太齐赖派的根本分歧在于对《古兰经》和因果关系的理解,穆尔太齐赖派主张《古兰经》是被造的,因此必须通过理性来解读真主的旨意。而艾什尔里派则认为《古兰经》与真主同在,是永恒的、非被造的,因此具有不可质疑的绝对权威,人类的理性在它面前微不足道。

艾什尔里派形而上学的核心,是一种被称为“偶因论”的学说,“偶因论”从根本上否定了自然因果关系的存在。在艾什尔里派看来,世间万物并不遵循任何内在的、恒定的自然法则。所谓的自然必然性是不可能存在的,因为这会限制真主至高无上、完全自由的意志。真主是宇宙间唯一的、直接的“因”。我们所看到的世界,不过是由一系列离散的、在每一瞬间都由真主意志直接决定的物理事件所构成。

图:曾经深受希腊-罗马影响的叙利亚 在阿拉伯统治下“去希腊化”

正如十二世纪的犹太哲学家迈蒙尼德在其著作《迷途指津》中对这种观点的描述,我们所看到的看似恒常的自然现象,不过是真主维持的一种“惯性”。棉花遇到火就会燃烧,这并非因为火具有使棉花燃烧的物理属性,而是因为在棉花与火接触的那一刻,真主的意志“创造”了燃烧这个事件。饥饿也不是因为缺少食物,而是真主在那个时刻创造了饥饿的感觉。这种所谓的规律仅仅是一种惯性,而非必然。

依照“偶因论”的逻辑,明天当火接触棉花时,完全有可能产生寒冷;一个人吃得再多,也可能继续感到饥饿。因为真主在每一个原子、每一个瞬间层面都进行着直接的干预,而真主的意志不受任何理性的约束。 这个世界观实质上彻底否定了自然世界的内在一致性与可理解性,如果万事万物都只是真主心血来潮的结果,那么人类去探索所谓的“自然规律”又有什么意义呢?科学研究的基础是宇宙是可预测的、有规律可循的,被彻底抽空了。教皇本笃十六世在2006年那场引发争议的雷根斯堡演讲中,曾引用十一世纪哲学家伊本·哈兹姆的话来阐释这种思想的极端推论:“倘若神如此意愿,我们甚至必须崇拜偶像。”

不难预见,这种教义将如何演变为扼杀科学与哲学自由探究的教条,而将这套理论系统化、普及化并使其成为正统思想核心的,正是一代伊斯兰神学巨匠——伊玛目安萨里。

图:伊玛目 安萨里

安萨里至今仍是穆斯林世界最具影响力的哲学家之一,但他所做的却是对哲学的猛烈攻击。他公开谴责自然法则与科学推理。他宣称承认任何形式的自然法则,都等同于用锁链束缚真主的绝对意志。断言棉花遇火燃烧不是物理原因,纯粹是真主的意欲如此。作为艾什尔里派的坚定拥护者,安萨里激烈地反对穆尔太齐赖派的理性主义者,他认为这些人才是真正偏离了信仰的危险分子。

从安萨里开始,伊斯兰教的主流思想彻底否定了古希腊的新柏拉图主义以及事物之间内在的、必然的因果联系。如果小到每一个原子的运动都处在神的任意掌控之下,那么这个世界的确定性就无从谈起,进行科学研究的基础也就不复存在。这就是为什么,在安萨里之后伊斯兰世界几乎再也没有诞生过任何重大的科学成就。 (大司马按:安萨里的思想确实有这些问题,但并未一统天下,争鸣仍然很多,伊斯兰世界的思想和科学彻底没落还是在蒙古征服之后。)

这种思想转向的背后,有其深刻的神学根源。 伊斯兰教中的神,比犹太教和基督教的神更加“超越”。在后两者中存在着“圣约”的概念——神通过与人类签订契约,主动地进行自我限制,从混乱中创造出秩序。一个超越因果规律、肆意妄为的神,在犹太-基督教传统中是难以想象的。而在伊斯兰教中,神的全能被推向了极致,任何形式的“规律”都被视为对这种全能的挑战。此外,基督教神学的基础是由早期教父们借用新柏拉图主义哲学构建起来的,希腊哲学与基督教信仰早已深度融合。在伊斯兰世界,希腊哲学始终被视为外来的、具有潜在危险性的东西。

在安萨里生活的同一个时代,托马斯·阿奎那的理性主义神学正在成为天主教会的正统教义,为后来的科学革命铺平了道路。伊斯兰世界中安萨里在他的巨著《哲学家的矛盾》中,对哲学及其倡导者发起了总攻。他攻击的目标不仅包括亚里士多德、柏拉图等古希腊哲学家,也包括法拉比、伊本·西那等伊斯兰世界中的哲学追随者。在他看来理性是敌人,因为它教导人们去探索、去质疑、去创新。“自然界中万物”,安萨里写道,“皆不能脱离真主而自主行动。”

图:托马斯·阿奎那

逊尼派世界将安萨里奉为与希腊化理性主义者论战的最终胜利者,自他以后,反对哲学的立场逐渐僵化,独立探究成了一种被污名化的行为,有时甚至被直接视为犯罪。物理学家史蒂文·温伯格说过,尽管“在安萨里之后,伊斯兰国家再无值得一提的科学成就”的说法有些夸大,但基本事实是确凿的。 虽然在某些地区(尤其是中亚)和什叶派统治下,哲学和科学研究仍有零星延续,但在逊尼派这个伊斯兰世界的主体中,哲学逐渐演变成了缺乏理性思辨的神秘主义。

- 漫长的停滞:制度的僵化与理性的流亡 -

安萨里思想的胜利深刻地改变了伊斯兰世界的文化与制度,导致了长达数个世纪的智识停滞。 这种影响首先体现在伊斯兰教法领域,时至今日,逊尼派伊斯兰教的四大教法学派,几乎都拒绝接受“伊智提哈德”的概念,这个词可以大致被理解为“独立的法律判断与批判性思维”。它的关闭意味着传统思维模式中不再有任何创新或改良的空间。

在伊斯兰教最初的四个世纪里,法律问题的讨论曾充满活力并保持着相当的灵活性,这正是“伊智提哈德”传统的体现。学者们可以根据《古兰经》和“圣训”的原则对新的社会问题进行独立的推理和判断。到了十一世纪末,也就是安萨里思想开始占据主导的时期,任何异见思想都日益被视为对社会稳定的威胁。

图:伊智提哈德--伊斯兰法学原理

这一关闭的理由是:所有重要的法律问题都已经被前人解决了,后人无需再进行独立的思考,只需要遵循和模仿前代权威的解释即可,对伊斯兰启示进行新的解读被定为罪行。普通人唯一能做的就是服从宗教权威的指令,理解道德也只需要研读现成的法令。

艾什尔里学派的“偶因论”观点也以各种形式延续至今,在其最极端的形态中,我们可以看到一些原教旨主义派别的影子。例如已故的尼日利亚恐怖组织“博科圣地”(其名称意为“西方教育是罪恶的”)的领导人穆罕默德·优素福,就曾用艾什尔里学派对降雨的解释,来说明为什么西方教育是错误的。他宣称:“我们认为雨水是真主创造的,而非太阳蒸发水汽后凝结形成的。”当一些伊斯兰领袖将地震、火山爆发等自然灾害归咎于真主对人类罪行的惩罚时——例如宣称2010年冰岛火山爆发是真主对欧洲女性衣着暴露的愤怒。这类推论荒诞不经,但在穆斯林世界的许多地方对普通信徒而言,却并不显得完全离谱。

思想的封闭更深层的根源在于伊斯兰教本身的政治-宗教结构,它的法律体系(沙里亚法)旨在规范社会生活的方方面面,从国家大政到个人生活的细枝末节。伊斯兰教不承认宗教目标与政治目标存在差异,它本质上是一种为整个社群制定政治规则的宗教。

图:沙里亚法控制方方面面

与此形成鲜明对比的是中世纪的欧洲,欧洲学者他们明确主张当《圣经》的字面解释与观察到的自然世界相悖时,不应拘泥于字面。像奥古斯丁这样具有巨大影响力的教父级哲学家,认为知识与理性先于基督教存在。他以审慎而鼓励的态度对待科学探究,敦促基督徒将古典科学作为理解基督教思想的辅助工具。

从制度层面看,伊斯兰文明与西方文明的差异更加巨大,希腊遗产的承袭对伊斯兰文明未产生持久影响。

当欧洲开始利用新技术转型时,伊斯兰世界对机械和新技术的接受却极为缓慢。印刷术的应用就是一个典型的例子,印刷术在1492年左右就已传入穆斯林地区,但伊斯兰宗教当局认为用机器印制《古兰经》有损其神圣尊严,因而长期禁止使用。结果阿拉伯世界直到18世纪才拥有自己的印刷机,比欧洲晚了三百多年。同样,望远镜在1608年发明后不久就传入中东,但直到几个世纪后才引起当地学者的关注与兴趣。

当理性与科学在欧洲获得新生之时,它们在曾经的故土却已沦为流亡者。伊斯兰世界最终被自身内部兴起的反理性主义浪潮所吞噬,步入了一个漫长而沉寂的黄昏。