原创 印度开闸却未预警,导致巴基斯坦陷入危机,中方34亿美元雪中送炭

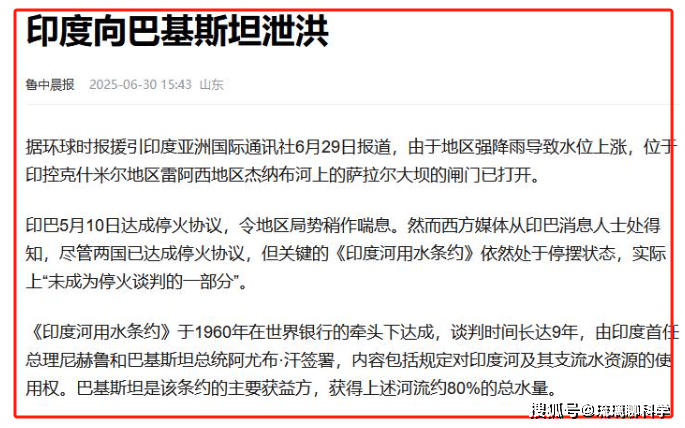

2025年6月,南亚局势因水资源争端与极端天气叠加陷入动荡。印度在未提前通知的情况下,于印控克什米尔地区开闸泄洪,导致下游巴基斯坦境内杰赫勒姆河水位暴涨,巴控克什米尔多地突发洪水,低洼地区被淹,居民被迫紧急撤离。这一事件发生在巴基斯坦正遭受暴雨侵袭的背景下——过去三天内,暴雨已造成至少50人死亡,死因包括洪水、屋顶倒塌和触电;气象部门警告,未来一周强降水可能进一步引发全国性洪灾,拉合尔、卡拉奇等主要城市面临城市内涝风险。

此次泄洪并非孤立事件。4月22日,印控克什米尔帕哈尔加姆镇发生针对游客的枪击事件,造成20余人死亡。印度随即以“反恐”为由,暂停执行1960年《印度河用水条约》,切断对巴基斯坦的水源供应,导致巴境内70%农田因缺水龟裂,电力供应因水电站停摆陷入瘫痪。仅四天后,印度又突然开闸泄洪,用洪水冲击巴控区,形成“先旱死、再淹死”的极端打压模式。

印度的行为被巴方指责为“水资源恐怖主义”。《印度河用水条约》虽规定两国需共享放水信息以避免下游危害,但印度多次以“技术操作”“反恐需要”为由撕毁协议。分析指出,印度此举旨在转移国内矛盾——其通胀率达7%,宗教冲突加剧,莫迪政府支持率下滑;同时配合美国“印太战略”,通过遏制中巴经济走廊削弱巴基斯坦战略价值。然而,这种将国际法当厕纸、人道主义当筹码的行径,已引发国际社会对南亚局势失控的担忧。

巴基斯坦本就面临严重财政危机。截至2024年,其中央政府负债近2500亿美元,占GDP的64%,外汇储备仅够支付三个月进口。此次旱涝急转进一步加剧人道主义灾难:2022年洪水曾导致1700余人死亡、330亿美元损失;2025年暴雨已致50人死亡,3000万人受灾,初步救济需求达723.6亿卢比(约合22.56亿元人民币)。更严峻的是,印度断水导致巴70%农业灌溉和60%饮用水受影响,联合国粮农组织警告其小麦储备仅剩三个月,粮食危机一触即发。

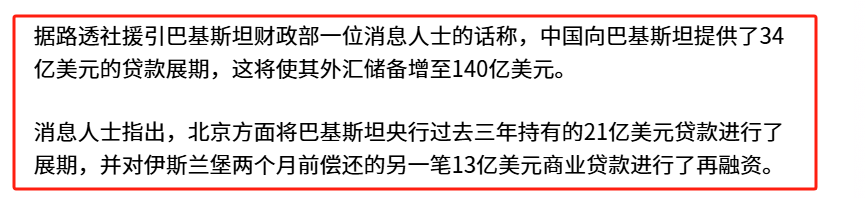

在巴基斯坦濒临崩溃之际,中国果断出手。6月30日,两名巴政府高级官员透露,中国已将向巴提供的34亿美元贷款展期(包括21亿美元央行储备展期和13亿美元商业贷款再融资),并推动中东商业银行和多边融资机构提供15亿美元资金。这一举措直接提升巴外汇储备,助其达到国际货币基金组织(IMF)要求的140亿美元门槛,避免债务违约。

中国的援助呈现三大特点:

精准支持:贷款展期而非新增债务,避免加重巴财政负担,同时满足IMF审查条件,为巴争取更多国际援助;

战略协同:中巴经济走廊600亿美元投资需稳定环境,瓜达尔港安保力量翻倍、“中巴联合反恐中心”紧急挂牌,彰显中国维护地区安全的决心;

道义高度:外长王毅明确表态“支持巴方维护主权”,谴责印度“水恐怖主义”,与美国作壁上观、俄罗斯倾向印度的态度形成鲜明对比。

印度“水武器”虽短期内施压巴基斯坦,但长期看将自食恶果。埃及、土耳其等国曾尝试控制跨境河流,最终均引发地区报复性反弹。巴基斯坦已将《印度河用水条约》争议提交国际仲裁,并加速推进中缅油气管道等“能源备份”项目,降低对印依赖。

中国则通过“贷款+投资+技术输出”三位一体模式,深化与巴合作。截至2025年5月,中巴经济走廊累计投资达620亿美元,巴对华债务占比仅23%,远低于国际平均水平。此次34亿美元展期,不仅巩固了中巴“铁杆”关系,更为发展中国家应对西方金融霸权提供了中国方案。

南亚的暴雨与洪水,冲刷出地缘博弈的残酷逻辑:印度将水资源武器化,暴露其战略短视;中国以定力与道义破局,彰显大国担当。当莫迪的算盘珠子在克什米尔上空噼啪作响时,中国正用实际行动证明:真正的力量,不在于制造灾难的能力,而在于化解危机的智慧。