原创 令西方眼红的瓦罕走廊,能从“隔离带”变成“黄金大道”吗?

关于瓦罕走廊是否开通的问题,网络上存在各种不同的声音。今天,我们将从多个角度,探讨瓦罕走廊的潜在价值,以及开通后的利弊和时机,具体分析如下。

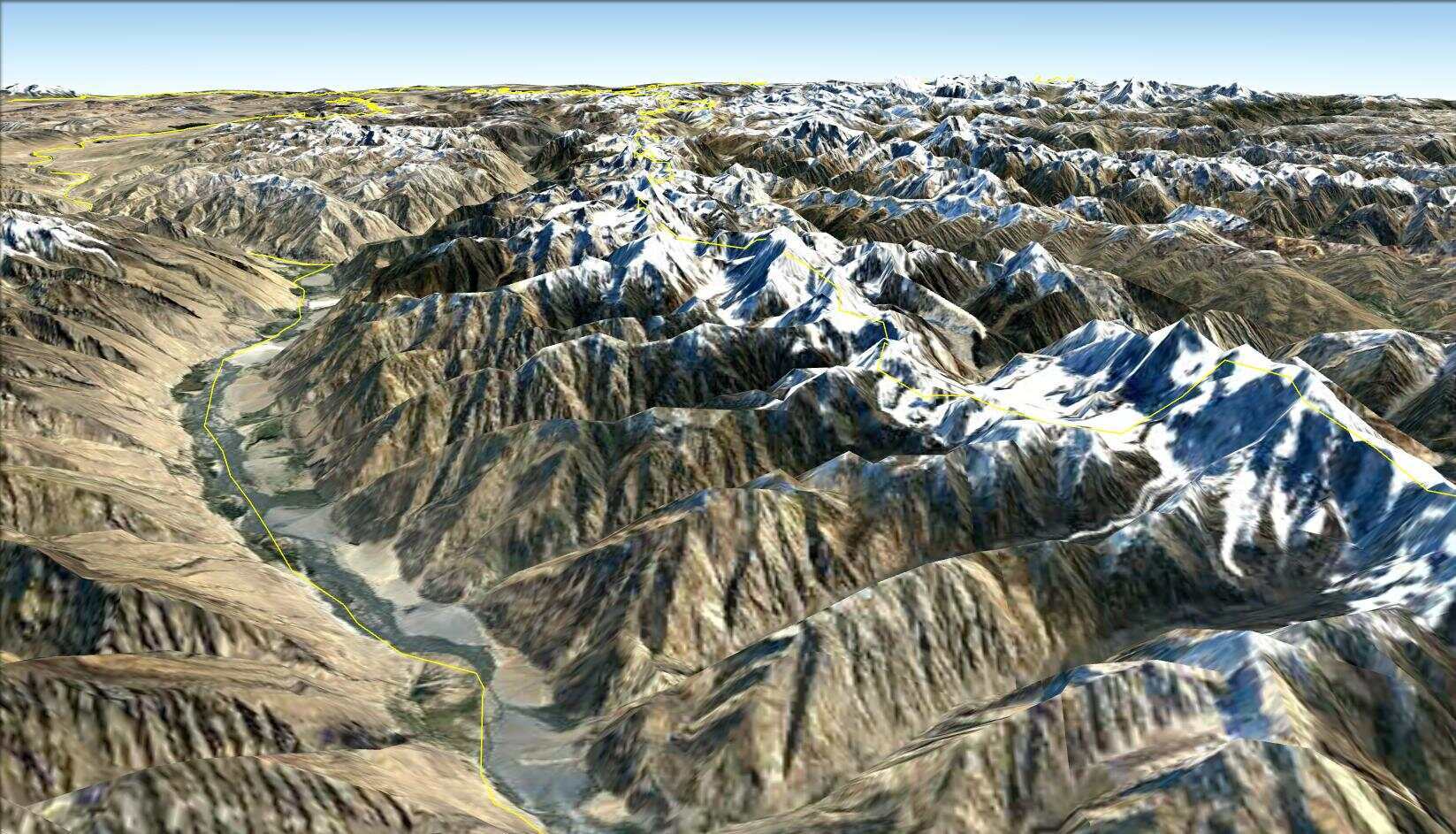

长久以来,瓦罕走廊一直发挥着“隔离带”和“缓冲区”的作用。这个地区除了少数游牧民外,几乎是无人区,四周被高山和荒漠环绕,缺乏丰富的自然资源,经济开发的潜力十分有限。再加上基础设施滞后,几乎没有进一步开发的条件。

有些人可能会提出,可以通过瓦罕走廊将中东的石油资源运送过来,但实际情况是,陆路运输石油的成本非常高。就目前而言,最经济的方式是通过马六甲海峡运送石油,或者通过缅甸港口转中缅石油管道进入云南。无论是通过石油管道还是陆路运输,中东的石油通过瓦罕走廊运输,不仅成本高昂,还要承担许多不可预测的风险。

从我国的角度来看,当前中东和巴基斯坦地区的局势极其不稳定,这也是我们限制大多数非必要人员往来活动的原因之一。这样做有助于避免地区动荡蔓延,还能防止恐怖主义渗透,尤其是防止阿富汗的毒品非法进入我国。

从“帝国坟场”角度来看,那里是一个以宗教为主的国家,民间社会尚未经历世俗化改革,思想和理念与我们存在较大差异,这也带来了潜在的风险。

从全球局势的角度,美西势力一直试图在“帝国坟场”建立自己的影响力,借此作为跳板,向中亚和西亚扩展,意图制衡我国在该地区的影响力,扰乱“一带一路”计划。此外,他们还希望通过瓦罕走廊将破坏势力渗透进我国西部,通过“颜色革命”进行分裂活动。毫无疑问,这一战略意图是显而易见的,因此我们不得不时刻警惕。

气候条件方面,瓦罕走廊除了夏季的6、7、8三个月外,其余时间几乎被大雪封山,年均气温低于零摄氏度,极端天气下不适合生活和生产活动(类似于黑龙江的漠河)。此时,人员和车辆几乎无法正常通行。如果修建一条跨国公路,不仅需要花费巨大的资金和承担高风险,而且这条公路受到气候的影响,每年只能开放3个月,且可能会因中亚地区的动乱而临时关闭。如此看来,这条公路的实际价值可能被大大削弱。

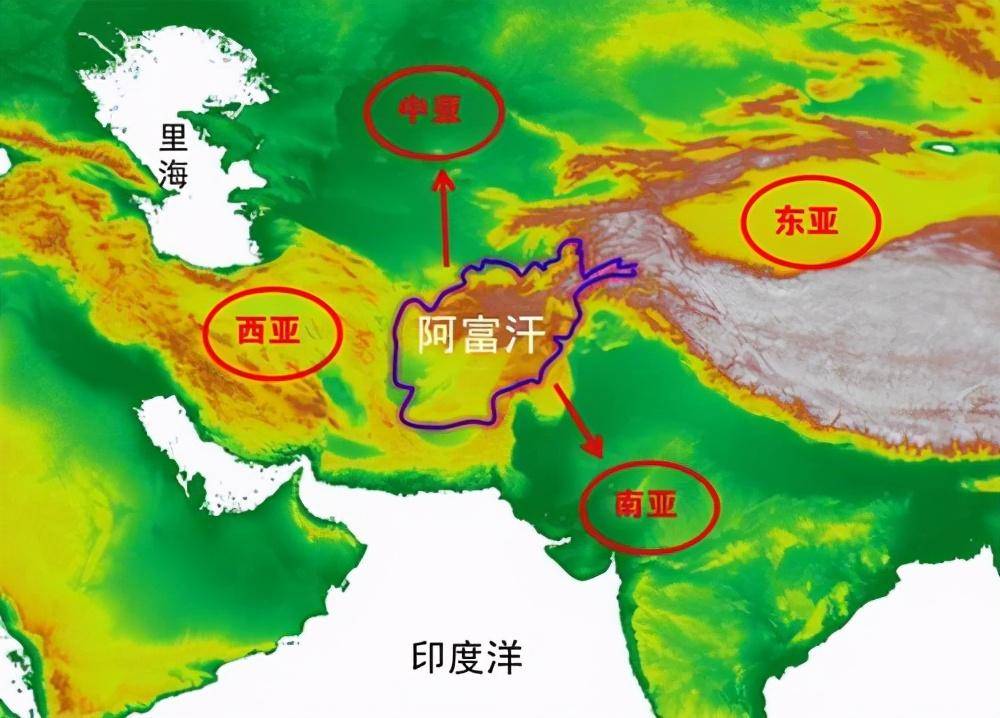

一些人可能不理解,毕竟通过瓦罕走廊连接中亚西亚是最直接、最便捷的通道,绕开这条路线岂不是“舍近求远”?然而,目前我国的“一带一路”建设选择绕过瓦罕走廊和阿富汗,这背后有着深远的考量。

东晋僧人法显在《佛国记》中曾描述过这里的艰难:“上无飞鸟,下无走兽,四顾茫茫,莫测所之,唯视日以准东西,人骨以标行路”,意思是说,徒步穿越这里都非常困难,更别提通车了。

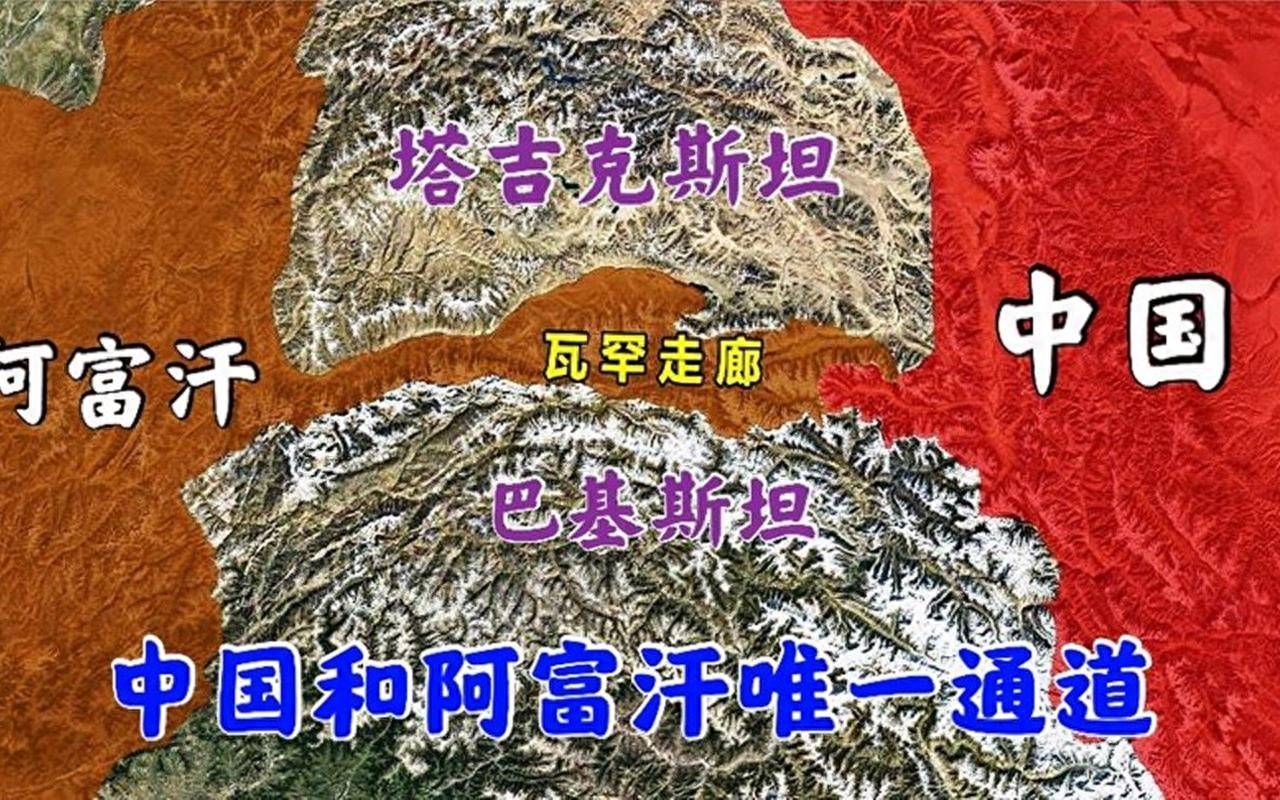

整个瓦罕走廊东西长约400公里,东部100公里属于我国领土,最宽处约75公里,最窄处仅15公里,经过两侧的山坡和河流后,可开发利用的土地极为有限。从军事防御角度来看,这条狭长地带类似于古代的“易守难攻”,一旦发生战争,敌方可能通过封锁这一交通线迅速瘫痪它的作用。因此,这也是我们选择绕开瓦罕走廊的原因之一。

事实上,我国与“帝国坟场”的商贸往来,主要是通过空运或经由第三国转手。比如,可以通过新疆的红其拉普口岸经巴基斯坦进出,这里距离瓦罕走廊仅30公里,因此没有必要在瓦罕走廊修建公路。

另外,阿富汗的矿产和农产品可以通过中塔公路运输,或经过乌兹别克斯坦转乘中欧班列。我国通往中亚的交通网络已经很成熟,虽然某些路线绕行,但它们路况良好,运营成熟,不受气候和地形的影响。与此相比,瓦罕走廊的价值明显降低,即便开通,也只是锦上添花,并不会影响大局。

实际上,瓦罕走廊对阿富汗来说不过是一根“烧火棍”,价值未能充分体现。但如果将它纳入我国的掌控,它无疑将变成一条“黄金大道”。

从地理位置的角度来看,瓦罕走廊无疑是连接东亚、西亚、南亚和中亚的重要战略枢纽。

尽管目前没有开通瓦罕走廊,但这并不意味着未来不可能开通。从国际安全局势来看,美国和西方势力仍然企图封锁我国的能源路线。如果局势急剧恶化,海上封锁威胁日益加大,那么穿越“帝国坟场”的能源线路将会是最不受海上威胁的,届时,瓦罕走廊的战略价值将大大增加,成为突破封锁的关键路线。

从“帝国坟场”角度分析,当前该地区与周边国家的关系复杂,时常爆发小规模冲突,国内局势不稳,因此他们特别希望通过开通瓦罕走廊获得我国的支持,确保其国家安全。

从我国的角度来看,如果面临外部压力或封锁,瓦罕走廊将成为解除封锁的战略选择。

尽管“帝国坟场”内部问题复杂,解决这些问题仍需时间,但从长远来看,发展是消除极端主义的有效途径。我们可以通过推动“中巴经济走廊”延伸至阿富汗,将阿富汗纳入“一带一路”体系,并积极参与其战后重建和社会发展,帮助阿富汗实现稳定与繁荣,最终形成一个有利的市场和安全局势。

从历史角度看,瓦罕走廊曾是华夏文明与印度、中亚、波斯、欧洲文明交流的重要通道。马可波罗也曾称其为“人间宝地”。相信在不久的将来,瓦罕走廊将重新焕发光辉,成为新的繁荣之地。