原创 浅析稳定币发展对外汇管理的影响及国际监管经验借鉴

内容提要

近期,美国参议院、众议院先后通过关于稳定币的法案;中国香港地区《稳定币条例》也颁布生效,引发市场对稳定币的广泛关注。文章在梳理美国、欧洲、中国香港地区稳定币监管框架和国际监管实践的基础上,分析稳定币发展对我国外汇管理的潜在影响,探讨其对我国外汇管理的政策启示,旨在为完善相关外汇管理政策提供前瞻性借鉴与参考。

2025年7月18日,备受关注的《指导与建立美国稳定币国家创新法案》得到美国众议院通过(此前,美国参议院已通过该法案),该法案旨在为“锚定”美元的稳定币制定监管框架。紧接着,中国香港地区《稳定币条例》于2025年8月1日正式生效,再次引发市场对稳定币的广泛关注。本文探讨稳定币国际监管实践对我国外汇管理的政策启示,以便为完善相关外汇管理政策提供前瞻性借鉴与参考。

一、稳定币发展对我国外汇管理的潜在影响

从近年来外汇管理监管实务来看,尽管我国严禁虚拟货币业务,但稳定币通过境外平台及场外市场(OTC)跨境流通,仍实质游离于外汇监管框架之外,形成资金暗流,对我国现行外汇管理构成潜在威胁。

(一)对跨境资金流动监管的挑战

我国现行外汇管理体系通过银行结售汇制度、国际收支申报、经常项目管理、资本项目管理、外汇检查等手段实现跨境资金流动的合规监管。稳定币凭借区块链技术的匿名性与去中心化特性,在较大程度上规避了这些传统监管措施,降低了监管的有效性。例如,个别违规企业可通过境外加密货币交易所将人民币兑换为泰达币(USDT),再通过场外交易将USDT直接变现,整个过程无需经过银行系统,管理部门难以通过传统金融渠道监测资金流向。这不仅削弱了外汇管理的有效性,还可能成为非法资金外流的隐蔽通道。

(二)对人民币汇率稳定的冲击

稳定币的无序跨境流动一定程度上加大了人民币汇率波动风险。由于其交易不受外汇市场日间交易时段与额度限制,投资者在市场预期突变时可瞬时完成人民币与外币转换。例如,当人民币贬值预期升温时,投资者可通过稳定币渠道大规模抛售人民币、兑换美元资产。这导致离岸市场人民币供应增加,并通过场外交易市场传导贬值压力,强化人民币波动预期,进一步加剧汇率波动。

(三)对国际收支统计的干扰

稳定币跨境交易游离于现行国际收支统计体系之外,导致一些关键数据缺失与失真风险上升。一方面,通过稳定币完成的跨境贸易结算、投资收益转移等活动,无法在货物贸易、服务贸易及金融账户相关科目中体现,造成国际收支平衡表关键项目数据缺失。例如,部分跨境电商企业通过稳定币结算的海外销售收入,既未纳入海关进出口统计,也未进行银行收付汇申报,导致贸易顺差等核心指标核算出现一定程度的偏差。另一方面,稳定币的匿名性与链上交易特性弱化了监管部门依据“货物流、资金流、单证流”三流合一原则核验交易真实性的能力,使虚假贸易对国际收支统计申报准确性的扰动及偏差进一步扩大。

(四)对人民币货币监测管理的潜在威胁

我国外汇管理体系是货币主权在跨境领域的重要制度载体,旨在通过对本外币兑换、资金跨境流动的管理实现对货币跨境活动的有效调控。稳定币通过“正规金融体系外流动”,也就是绕过银行监管、外汇管理的监测与约束机制,直接影响监管机构对跨境货币流动的管理,削弱央行对跨境资金的监测与调控能力;同时,部分跨境交易场景中稳定币对人民币计价权的负面影响,以及美元稳定币主导地位对人民币国际化进程的阻碍,间接侵蚀我国在国际货币体系中的话语权,进而对人民币管理与监测的完整性构成潜在威胁。

二、全球稳定币监管框架特点及经验借鉴

(一)美国的双轨监管框架

美国对稳定币的监管采用联邦与州协同的双轨框架,联邦层面设定储备透明性等最低标准,州级层面则在此基础上增设严规,形成“中央统筹+地方差异化”的协同体系。具体而言,规模超100亿美元的发行人由美联储和货币监理署(OCC)直接监管,其他发行者则由各州负责监管;非银行机构(如Circle)经联邦许可后可发行稳定币,但所有发行方均须以100%现金或短期美债作为储备,同时被禁止发行算法稳定币及从事付息行为。此外,联邦层面还形成了分工协作机制,即财政部金融稳定监督委员会(FSOC)侧重系统性风险监测,美联储则聚焦支付系统稳定性审查。而州级层面的监管规则更加严格,如加州直接禁止非银行机构发行稳定币,要求储备资产不得低于未偿付总额,同时设置“监管沙盒”用于试点创新项目。这一监管框架的核心目标在于通过强制稳定币储备与美债挂钩,将全球对稳定币的需求转化为美债投资——这既有助于缓解美国债务压力,又能巩固“美元-稳定币-美债”的闭环生态,最终实现维护数字时代美元霸权的目的。

(二)欧盟的分类监管框架

欧盟《加密资产市场法案》(MiCA)于2024年12月30日全面生效,是全球首个系统性稳定币监管框架,通过分类分级治理实现风险防控与创新激励的平衡。该框架将稳定币划分为电子货币代币(EMTs)与资产参考代币(ARTs)。EMTs锚定单一法定货币(如欧元),若其单日交易量低于500万欧元,则可适用简化监管流程,若超过阈值或具备系统性影响(如市值超5亿欧元)则转为ARTs。ARTs通过参考多种资产组合实现价值稳定,其在单一货币区域内的日均交易笔数若超过100万笔或交易额达2亿欧元,发行人则需立即停止发行并提交符合监管架构的整改计划。欧盟加密资产监管机构(ECARA)作为统一枢纽,负责制定技术标准、协调成员国行动,并对重要发行人实施直接监管;成员国监管机构处理本地授权与日常监督,欧洲央行(ECB)重点监控稳定币对货币政策的影响。框架还引入市场滥用规制、投资者保护机制,如白皮书强制披露、72小时投诉响应等;同时设立跨境协调规则,要求境外稳定币通过储备审计、反洗钱审查后方可与欧盟境内代币自由兑换。

(三)中国香港地区的开放平衡框架

于2025年8月1日实施的香港地区《稳定币条例》构建了“开放创新+风险可控”的监管范式。香港地区构建了全球首个法币稳定币全面监管框架,以“价值锚定监管”为核心原则,具有很强的前瞻性和可以借鉴的地方。条例要求所有法币稳定币发行方必须向香港金融管理局(金管局)申领牌照,实缴股本不少于2500万港元(银行等认可机构可豁免),并满足100%等值储备要求。其中锚定港元的稳定币需持有港元现金或短期债券,锚定美元的稳定币需持有美元存款或美债,储备资产需与自有资产隔离托管并接受第三方实时审计。

在开放创新层面,条例允许符合条件的稳定币用于跨境支付与金融机构间结算,如港元稳定币JD-HKD。同时,金管局设立“监管沙盒”机制,首批入选的京东币链科技等3家机构已在支付、供应链管理等场景测试稳定币发行流程。

风险防控方面,条例限定仅持牌机构发行的稳定币可向零售投资者销售,广告宣传需符合严格披露标准,并建立反洗钱(AML)与反恐融资(CFT)系统。对于锚定港元的稳定币,无论发行主体是否在中国香港地区,均纳入监管范围,确保货币政策传导不受干扰。

在牌照管理的前瞻性方面,凡发行主体所涉稳定币价值与港元挂钩或在香港特别行政区向公众推广稳定币的,都在《稳定币条例》监管范围之内,从而突破了传统属地管辖原则,显著扩大了监管范围,将“港元信用”的定义权掌握在本地监管机构手中。

香港地区在积极实施多币种战略方面,允许发行单币种挂钩稳定币及一篮子货币组合,开展离岸人民币(CNH)稳定币试验,打破美元垄断,构建多极化储备货币格局;允许商业银行发行稳定币,仅需符合《银行业条例》的资本标准。通过银行信用背书和增加储备资产透明性,可提升市场信心,避免发生风险事件。

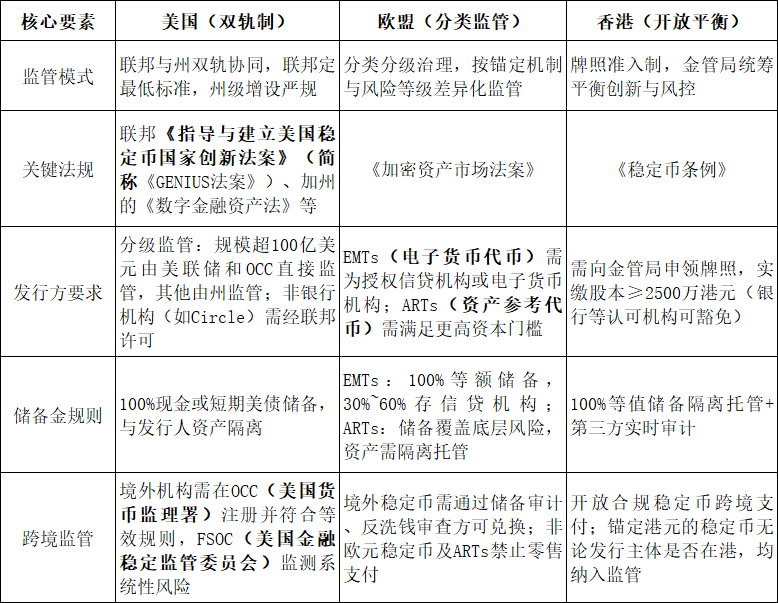

表1 全球稳定币主要监管框架

三、对我国外汇管理的启示

全球稳定币监管框架的演进对我国在资本项目尚未完全可兑换背景下维护外汇管理有效性、防范跨境资本异常流动风险具有重要启示。

(一)强化穿透式监管,严防违规资本外流

坚持中国人民银行、国家外汇管理局在稳定币监管中的主导权,明确将涉及跨境人民币兑换、资金转移的行为严格纳入现行资本项目管理和国际收支统计框架。针对锚定人民币或具有显著跨境流动性的稳定币项目,参照欧盟对系统性稳定币的监管强度,实施穿透至最终受益人的准入许可与持续监测。对任何规避现有外汇管理、银行监管的稳定币跨境活动,联合公安、网信等部门予以严厉打击,筑牢资本项目外汇管理防火墙,严防稳定币成为资本外逃新通道。

(二)构建基于数字人民币基础设施的智能监测体系,提升监管精准性

充分发挥数字人民币(e-CNY)可控匿名的技术特性与央行主导的清算体系优势,将稳定币跨境交易监测深度嵌入现有外汇管理信息系统。重点开发基于分布式账本技术的跨境资金流动追踪模块,对高频、小额、多账户关联等疑似规避外汇管制的稳定币交易模式进行实时识别与预警。

(三)深化以风险防控为核心的跨境监管协作,阻断非法资金通道

在“一国两制”框架下,优先与中国香港、澳门地区建立针对稳定币跨境流动的联合监测与执法响应机制,共享可疑交易线索,协同打击利用稳定币进行的非法跨境资金转移。积极参与国际组织规则制定,推动建立有利于维护我国货币主权与金融安全的全球稳定币储备、反洗钱标准。明确禁止非人民币计价稳定币在我国境内用于商品服务支付和兑换,对涉及人民币的稳定币跨境使用,须严格遵循现行外汇管理审批程序,杜绝监管套利空间。

(四)完善法规并升级监管工具,填补稳定币相关外汇管理漏洞

制定相关规则,清晰界定稳定币的法律属性,将其发行、交易、兑换及跨境转移行为明确纳入外汇管理范畴,并设定严格禁止条款(如未经许可的稳定币跨境支付结算)。探索建立针对境外主流稳定币的“储备资产境内托管”要求,若其试图在特定场景下与境内体系交互,必须通过持牌机构将等值储备资产(如高质量流动性资产)托管在境内,并接受实时审计。同时,将境内所有涉及稳定币兑换、转移的服务提供商强制纳入反洗钱/反恐融资监管,强化投资者风险警示,明确宣导远离一切非法跨境稳定币活动。

(五)探索“跨境协作”,加强国际合作

我国在国际贸易中使用稳定币,既可以解决传统国际贸易资金周转效率低下等弊端,又可以推动人民币走向国际。例如可以在“一带一路”国家贸易、金砖国家贸易之间加强稳定币的沟通和协作,作为试点推行稳定币,进一步提升国际市场竞争力。

*本文仅代表作者个人观点,不代表其所在机构观点。

作者:郁人杰,悉尼大学大数据分析专业博士;仝建华,太平洋财险公司山西省分公司