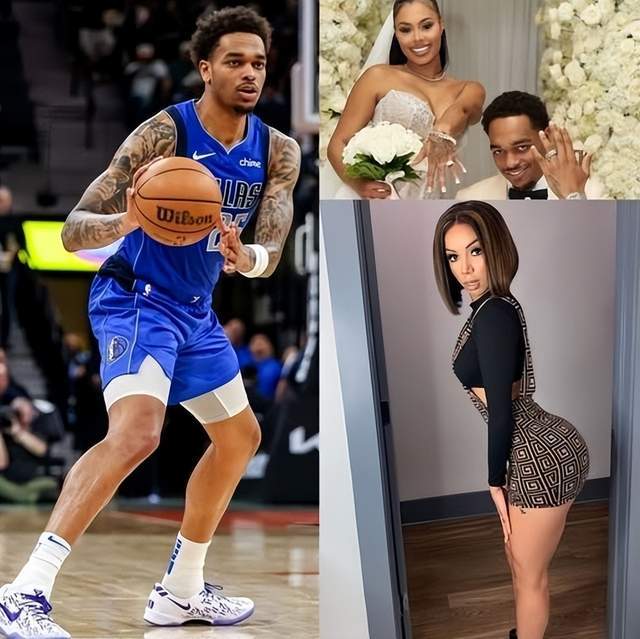

原创 爆金币?华盛顿前妻言论被扒:曾与两位数男性为爱鼓掌

一年前,PJ - 华盛顿前妻 Renner 在香农 - 夏普的《Club Shay Shay》播客中,以近乎赤裸的坦诚撕开了亲密关系话题的遮羞布。她直言 2018 年曾一日与三名男性发生关系,坦然承认交往过两位数的伴侣,并强调这种过往不影响个人生活,公开直言是出于真诚 —— 这番言论在体育圈与社交媒体掀起的轩然大波,至今仍值得回味。

Renner 的发言之所以引发热议,核心在于它触碰了传统亲密观的敏感神经。在 "性经历需隐晦" 的固有认知里,女性主动公开此类隐私常被贴上 "放纵" 标签,而男性类似表达却可能被曲解为 "魅力象征",这种双重标准本身就藏着性别视角的失衡。Renner 那句 "不把我看作约会对象更好,免得分手伤害彼此",反倒透露出一种清醒:提前摊牌既是自我筛选,也是对潜在关系的负责。

但坦诚的价值边界在哪里?Renner 将 "公开说" 等同于 "真诚",把 "私下说" 归为 "可能虚假",这种二元对立或许值得商榷。真诚的核心是尊重而非暴露,当隐私披露可能引发自我物化或他人误解时,过度直白反而会消解真诚的意义。更值得关注的是她话语背后的现代亲密关系困境:个体如何在自由选择与社会评价间自处?过往经历是否该成为定义人格的标尺?

在传统观念中,女性的亲密经历常被当作道德评判的依据,Renner 的 "破界" 发言恰好打破了这种刻板认知。她并非在宣扬某种生活方式,而是在主张 "我的身体我做主" 的主体性 —— 这种主体性的觉醒,正是现代社会对个体价值认知升级的体现。那些对数字的苛责,本质上仍是将女性价值与性经历绑定的陈旧思维在作祟。

但争议的关键从来不在于经历本身,而在于坦诚的场景与目的。播客作为公共传播平台,此类私密分享难免被娱乐化解读,反而让原本的 "真诚表达" 沦为流量谈资。真正的亲密关系里,坦诚应是双向的理解与接纳,而非单方面的 "坦白陈词";个体自由的边界,也应止于不伤害他人与自我尊重。

Renner 的发言像一面棱镜,折射出社会对亲密关系认知的撕裂:有人赞许她的勇气,认为这是对伪善的反抗;有人质疑她的动机,觉得是刻意博眼球。但抛开争议来看,它至少提出了值得深思的命题:我们是否该用更包容的心态看待个体的过往?真诚表达与隐私保护如何实现平衡?

或许答案正如关系心理学中的核心观点:好的关系建立在尊重之上,而非对过往的审判。Renner 的坦诚纵然有失分寸,但它引发的关于性别平等、隐私边界与亲密观的讨论,远比事件本身更有价值 —— 毕竟,学会尊重每个个体的生活选择,才是社会进步的真正标志。