古钱币鉴赏——袁大头:一枚银币里的民国沧桑与收藏温度

参考价格:议价

藏品编号:YX25100902

在收藏界的万种风情中,中华民国三年袁世凯像壹圆银币(“袁大头”)始终是一抹独特的亮色。它没有宝石的璀璨,却有着金属的厚重;它没有瓷器的华美,却承载着历史的深沉。这枚看似普通的银币,是民国初年社会的“化石”,是近代工艺的“活证”,更是收藏市场的“常青树”。当我们将它捧在手心,触摸到的不仅是银的冰凉,更是一个时代的脉搏。

乱世诞币:在金融废墟上重建秩序

民国三年(1914年),中国刚从帝制的桎梏中挣脱,却陷入了军阀割据的泥沼。彼时的货币市场,犹如一盘散沙:外国银元(墨西哥鹰洋、日本龙洋)在沿海肆意流通,国内各省自铸的银币成色重量千差万别,传统银锭、铜钱在乡村顽固存在。商人交易时需反复称量、鉴别,百姓存钱时要时刻担心贬值,金融体系的混乱直接拖累了社会经济的运转。

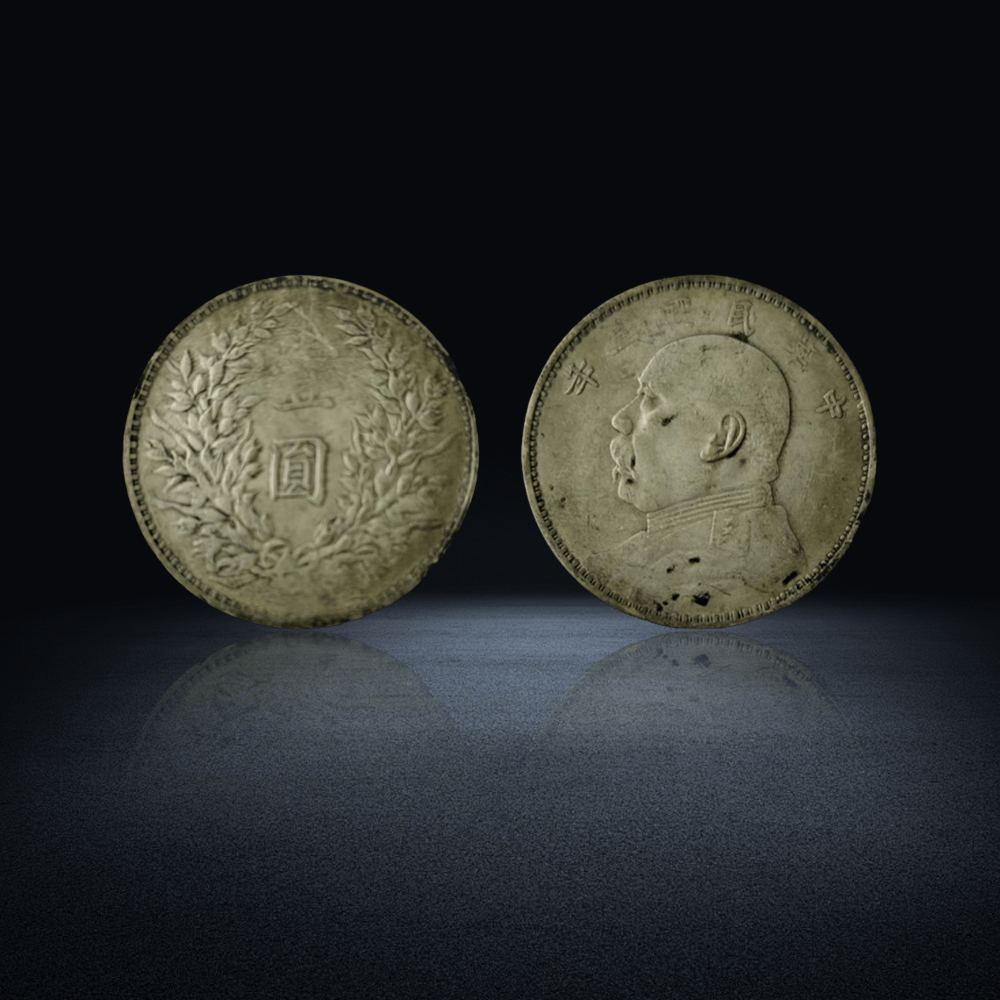

为了打破这种困局,北洋政府推出了以袁世凯头像为图案的壹圆银币。这一决策,既是整顿金融的务实之举,也暗含着塑造政权权威的政治意图。银币的设计颇具时代特色:正面的袁世凯侧面像,由意大利雕刻师乔治以西方写实手法打造,试图树立“民国领袖”的形象;背面的嘉禾纹饰(稻穗环绕“壹圆”字样),则是中国传统吉祥文化的延伸,稻穗象征五谷丰登,在乱世中寄托着对安定生活的渴望。

“袁大头”的技术标准堪称当时的“行业标杆”:每枚重约26.6克,含银量90%,剩余10%为铜镍合金以增强耐磨性。统一的重量和成色,让它迅速获得市场认可。据记载,到1918年,“袁大头”的流通量已达1.8亿枚,几乎完全取代了此前的各类杂币,成为市场上的“硬通货”。即便是在解放初期,部分地区仍在使用“袁大头”计价,其影响力跨越了政权更迭,成为民间信任的“货币图腾”。

机器时代的铸币美学

细品这枚“袁大头”,其工艺细节处处彰显着民国初年铸币技术的水准。

看正面的袁世凯肖像,面部轮廓清晰立体,眉骨的凸起、胡须的卷曲、衣领的褶皱,都通过浮雕技法表现得栩栩如生。雕刻师巧妙地运用光影效果,让人物形象既有威严感,又不失细节的真实。再看背面的嘉禾纹,稻穗的颗粒感、叶脉的走向、穗芒的弧度,每一处都经过精心雕琢,仿佛将一片稻田微缩在币面上。这种精细的浮雕效果,源于当时从国外引进的大型冲压设备——金属坯饼在数百吨压力的冲压下,才能呈现出如此生动的立体纹路。

在铸造流程上,“袁大头”的生产有着严格的把控。从银料提纯、熔铸成条,到轧片、冲坯、退火,再到最后的压印、质检,每一道工序都力求精准。以成色为例,每批银料都要经过化学检测,确保含银量稳定在90%左右;重量误差则控制在0.3克以内。这种严谨的工艺,让“袁大头”在民间获得了“秤平、色足”的美誉,也为它在收藏市场的受欢迎程度埋下了伏笔。

与清末那些装饰繁复的龙洋相比,“袁大头”的设计显得简洁大气。它没有过多的文字堆砌,也没有复杂的图案装饰,仅以人物像和嘉禾纹的组合,就将政治符号与传统寓意融为一体。这种简约而不简单的设计风格,符合现代货币的审美趋势,也让“袁大头”在历经百年后,依然具有耐看的艺术魅力。

收藏价值:历史与市场的双向选择

在收藏市场,“袁大头”是当之无愧的“宠儿”。它的价值,早已超越了“壹圆”的面值,成为历史价值、文化价值与经济价值的集合体。

历史价值是“袁大头”的核心魅力。它是北洋时期政治、经济的实物见证,每一枚银币都承载着民国初年的社会记忆。它曾在商人的钱袋里见证过商业的兴衰,曾在百姓的手中经历过生活的起伏,曾在军阀的统治下感受过时代的动荡。收藏一枚“袁大头”,就如同收藏了一段民国的历史片段,这种“历史亲历者”的身份,是其他现代工艺品无法比拟的。

材质价值也为“袁大头”加分不少。银币以银为主要材质,本身就具有贵金属的属性。即便不考虑收藏因素,其银料价值也会随着国际银价的波动而变化,成为一种对抗通胀的“硬资产”。在经济形势不确定的时期,这种属性让“袁大头”更受投资者的青睐。

市场价值的表现同样亮眼。经过百年的沉淀,“袁大头”拥有庞大的收藏群体,从资深藏家到普通爱好者,形成了稳定的交易市场。这种广泛的认知度和流动性,使得“袁大头”的价格一直保持着稳步上升的趋势。品相完好、包浆自然的精品,价格更是水涨船高。

除了这些,“袁大头”还承载着独特的文化价值。在民间,它是“硬通货”的代名词,是老一辈人对稳定财富的记忆;在收藏圈,它是银元收藏的“入门标配”,是新人踏入收藏领域的“敲门砖”;在文化传播中,它是民国题材的“视觉符号”,频繁出现在影视剧、文学作品中。这种广泛的文化认同,进一步提升了它的收藏价值。

民间记忆:“袁大头”的符号化人生

上述藏品均为刘先生本人亲自实物拍摄,现刘先生诚心传递,价格可洽谈。在民间,“袁大头”早已不是一枚简单的银币,而是一种文化符号,融入了人们的生活记忆。

老一辈人说起“袁大头”,总会带着一种特殊的情感。“当年一个袁大头能买一担米”“拿着袁大头,心里就踏实”,这些朴素的话语,道出了“袁大头”在乱世中给人们带来的安全感。它不仅是一种货币,更是一种生活的保障,一种对稳定日子的期盼。

在收藏圈,“袁大头”有着自己的“江湖地位”。“玩银元,先玩袁大头”是藏家们的共识。它的普及度高,版本相对清晰,真假辨别也有章可循,是新人学习银元收藏知识的“教科书”。同时,它的价格相对亲民,不会给新手造成太大的经济压力,因此成为了很多人收藏生涯的“起点”。

“袁大头”的符号意义还延伸到了文化领域。在很多民国题材的影视剧中,总能看到它的身影。无论是商人交易时的“啪”地一声拍在桌上,还是百姓拿到时的小心翼翼,都通过“袁大头”这个细节,生动地还原了那个时代的经济生活场景。它就像一个“时空坐标”,瞬间将观众带回了民国初年。

更有意思的是“袁大头”的包浆文化。那些在民间流传多年的银币,表面会形成一层自然的氧化层,也就是“包浆”。包浆的颜色各异,有浅灰色的,有暗黄色的,还有带点朱砂红的。每一层包浆都是岁月留下的痕迹,藏家们会根据包浆的颜色、厚薄、均匀程度来判断银币的年代和保存情况。这种对“时间印记”的追求,体现了收藏者对历史质感的独特审美。

一枚中华民国三年袁世凯像壹圆银币,就像一把钥匙,打开了民国初年的历史大门。它让我们看到了乱世中的金融改革,感受到了近代工艺的精湛技艺,体会到了收藏市场的风云变幻,也触摸到了民间记忆的温度。它不再是一枚简单的银币,而是一段历史的承载者,一种文化的传播者,一个收藏的传奇。在岁月的长河中,“袁大头”依然散发着独特的魅力,等待着更多人去发现它、了解它、珍藏它。