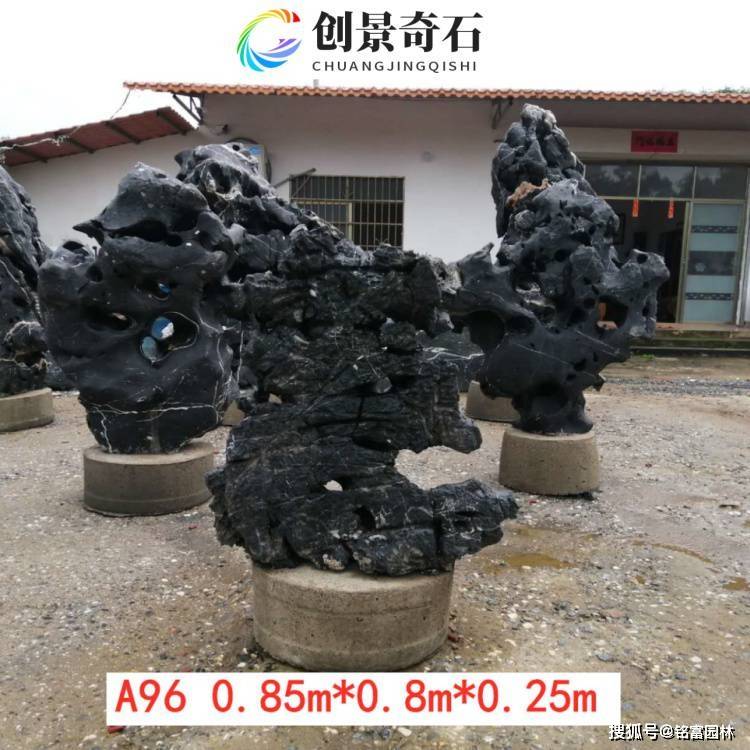

甘肃白银太湖石院内置景 白银太湖石独石景观 白银太湖石假山效果

创始人

2025-11-03 13:42:16

0次

“无园不石,无石不奇”,在中国古典园林的画卷中,太湖石假山始终是浓墨重彩的一笔。它并非简单的山石堆砌,而是匠师以自然为笔、以匠心为墨,在庭院间勾勒出的立体诗篇。太湖石假山的美,藏于“皱、漏、瘦、透”的形态之中,蕴于天人合一的文化之内,更显于涤荡心灵的精神之间,成为跨越千年的审美图腾。太湖石假山的美,首在其鬼斧神工的自然形态。产自太湖流域的它,历经千百年波击浪淘,洗去了棱角锋芒,沉淀出独特风骨。

太湖石假山便是典范,数百块奇石堆叠成林,有的如雄狮怒吼,有的似灵猴攀援,穿行其间,抬手可触温润石面,侧耳似闻浪涛回响,自然之美在此具象成可感可触的景观。这种未经刻意雕琢的天然之态,正是太湖石假山最动人心魄的魅力。一方太湖石假山临池而立,雨打荷叶时,石洞承接雨声,与阁中“留得残荷听雨声”的意境相得益彰;寄畅园的假山则依托山势而建,与远处惠山遥相呼应,形成“园中山”与“山外山”的虚实相生。

在当下快节奏的生活中,太湖石假山的美更具特殊意义。它所代表的“慢审美”,恰是对浮躁心态的治愈。当我们凝视其褶皱中的时光痕迹,触摸其孔洞间的自然温度,便会明白美不必追求华丽堆砌,简约中自有深意,自然中藏着真趣。这种审美追求,引导我们放慢脚步,学会在平凡中发现诗意,在喧嚣中寻得宁静。太湖石假山如同一位沉默的智者,以其独特的美提醒我们:人与自然的和谐,始终是最动人的生活哲学。在传承与欣赏这份美的过程中,我们终将懂得:最动人的景观,永远是自然与匠心的完美交融。

相关内容

热门资讯

新华社权威快报丨财政“真金白银...

1月20日,财政部等5部门对外发布通知,明确实施中小微企业贷款贴息政策。政策支持范围为2026年1月...

事关黄金、白银等期货!上期所最...

【大河财立方消息】1月20日,上海期货交易所发布关于调整铜等期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度...

现货白银首次站上95美元/盎司...

钛媒体App 1月20日消息,现货白银首次站上95美元/盎司,日内涨0.81%,今年以来累计上涨33...

广东明珠:目前没有收购黄金、铜...

有投资者在互动平台向广东明珠提问:“董秘,公司业务主要是铁矿和机制石,相对比较单一,是否考虑收购黄金...

现货黄金突破4730美元/盎司

现货 黄金突破4730美元/盎司。美国黄金矿业股盘前普涨,哈莫尼黄金涨逾5%,巴里克矿业涨3.9%。

阿里AI开年王炸,钉钉高德支付...

文 | 董二千 编辑 | 杨旭然 一个被很多人忽视的商业现象是,2026年阿里正将AI连成一片,把手...

加力促消费!两项贷款贴息政策优...

财政部等部门1月20日对外发布两项通知,明确优化实施服务业经营主体贷款贴息政策和个人消费贷款财政贴息...

财政部:新设中小微企业贷款贴息...

1月20日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍发挥积极财政政策作用,推动经济社会高质量发展有关情况...

支付宝申请智能体反思方法专利,...

国家知识产权局信息显示,支付宝(杭州)数字服务技术有限公司申请一项名为“智能体反思方法及设备”的专利...

上海“十五五”规划建议:建立健...

1月19日,据《解放日报》,《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发...