原创 曾经刷爆气候“信用卡”的中华文明

在大约8000多年前,我们的祖先所居住的这片土地,不仅土壤肥沃,得天独厚,而且地球气候对他们更是极为宽容。在这种极其罕见的“宠溺”之下,中华文明的起源也得以巩固,尤其是在面对未知世界的挑战时,这种对自然的掌控力让他们敢于拒绝鬼神的束缚,开创了属于自己的文明路径。

黄河流域,那片被黄河滋养的大地,是一块无比珍贵的土地,仿佛一块被大自然精心雕琢的瑰宝。早在9000年前,黄河南岸的裴李岗文化就已开始蓬勃发展农耕,而不远的黄河北岸,亦同样焕发着生命力。约8300年前,在今天的河北省磁县一带,磁山文化的诞生标志着早期中华农耕社会的崛起。这些农耕的先驱者们,早已是“原始股”的持有者,他们的生活方式和文化基因,无形中成了中华文明的基石。

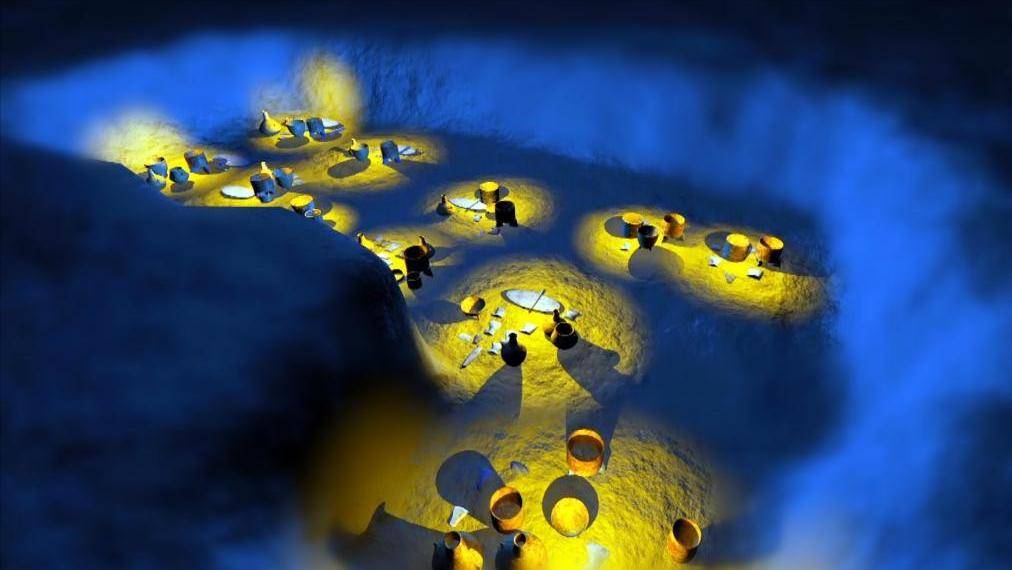

对于磁山遗址的考古学者来说,这里的一些发现尤为奇特。在这些遗址中,并没有发现聚落和墓葬,除了少数两间简陋的小房址外,其他地方尽是坑穴的身影。这些坑穴的布局与常见的早期农业社会储存设施不同,它们远离聚落而独立存在,且数量庞大,形态各异,深浅不一,几乎成为了一个“坑穴博物馆”。

其中,最常见的是一种圆形浅坑,直径大约一米,深度为半米,坑内堆放着成千上万的生产工具——石铲、石斧、石镰等。这些工具数量惊人,远远超出了一个小聚落所需的生产工具数量。这究竟意味着什么?显然,这些并非单纯的存放工具。除了这些小型工具坑,遗址中还出现了一些大型坑穴,这些坑穴的内容更加复杂,混杂着生产工具、粮食加工器具以及陶器等。

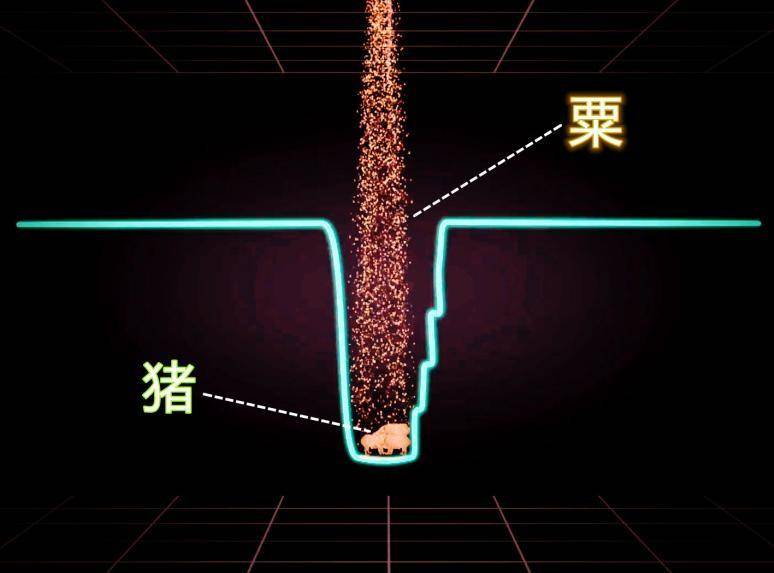

这些坑穴中的物品似乎都是集中存放,形成了一个个“全家福”单元。那么,它们究竟是做什么的呢?直到有一天,考古人员发现了一个更为特殊的坑穴,才揭开了磁山遗址的神秘面纱。这个坑穴为长方形,口径约一米长、半米宽,深度约为2至3米,令人震惊的是,这些坑穴中竟然堆放了大量的粮食——主要是粟(小米)。根据估算,这些深坑里储存的小米,数量可能高达数十吨。

最初,研究人员以为这些粮食可能是为了储存备用,为了应对灾荒年。然而,随着深入挖掘,专家们发现,这些粮食并非用于储存。而且令人震惊的是,在这些粮食堆底部,居然还有被屠宰的猪和狗尸体。这些尸体若与粮食混杂在一起,必定会导致粮食的腐坏和污染。因此,专家们得出结论,这些粮食并不是用来食用的。那么,它们究竟是用来做什么的呢?

经过进一步的研究,专家们终于推测出,这些粮食的存在意义,正是为了祭祀。这是一种最为原始的祭祀形式——把食物直接倒入坑中,甚至连屠宰的动物都未经过处理,直接以原始的方式献给祖先。这种祭祀形式充满了朴素与粗犷,尽管不加修饰,却表达了人们对祖先的崇敬与怀念。

同样,其他坑穴中的工具和器物,无论是分门别类,还是混合存放,也可以视为对祖先的祭祀物品。通过这些坑穴,磁山遗址向我们呈现了最原始的祭祖方式,展示了当时社会的一种天人合一的思想。尽管这些古人并没有祭拜鬼神,但他们却通过这种物质和精神的结合,表达了对先人、对自然的敬畏与感恩。

磁山遗址没有聚落的原因,或许就是这些古人太过注重祭祀,特地开辟了一个区域来进行这种神圣的活动。这样的献祭不仅说明了他们对祖先的崇敬,还从侧面反映了当时社会的富饶程度。仅凭黄河流域那片肥沃的土地已不足以解释这一切,更重要的还在于天时的馈赠。

中国的风,是一种孕育文明的力量。由于中国位于广袤的欧亚大陆上,又以宽广的海岸线面向太平洋,形成了地球上最大的行星气体对流——东亚季风。冬季时,强劲的北风从戈壁荒漠吹来,带来大量沙尘,这些沙尘最终堆积在黄土高原上,而黄河则犹如一位“快递员”,将这些土壤带到平原上,创造了大面积的冲积平原。这一过程,将荒漠化土地转化为全球最适合农耕的沃土。

夏季,季风转移到海洋,带来充沛的水汽,为农作物的生长提供了绝佳的“洒水”。这也正是“水热同季”的典型模式,使得中国大地在最适宜的气候条件下,拥有了既富饶又湿润的环境,造就了一个极为繁荣的农耕社会。

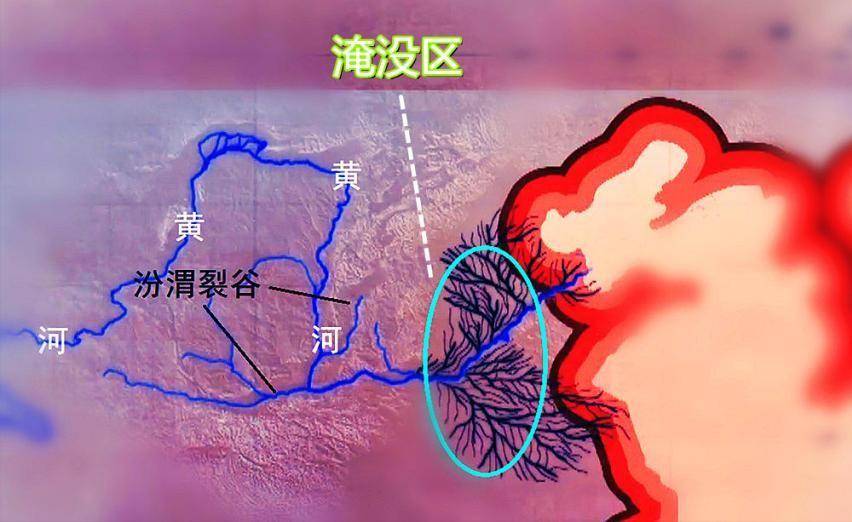

然而,这样的富饶并未持续太久。根据气候研究,约在7000至9000年前,地球经历了一次温暖期,气候持续升温,导致全球气候剧烈变化。这一变化不仅使季风更为猛烈,同时也影响了极地冰盖的融化,海平面开始升高。

考古学家发现,约7000年前,全球海平面比今天高出约2米,导致一些沿海城市(如上海、广州等)可能早已被淹没。这个海水上涨的现象,或许就是中国古代“精卫填海”传说的隐喻。

据说,炎帝的女儿女娃不幸溺水身亡,化为精卫鸟,每日衔石填海,以防再有无辜者葬身海底。这一故事或许正代表着那场灾难中的人们,无力抗争的大自然的悲愤与坚韧。

这种灾难的发生,也可能是因为大自然过度“宽容”,中华大地在享受气候馈赠的同时,气候异常也带来了无情的反噬。虽然如此,这一波资源的“暴击”,却为中华文明奠定了基石。在大自然的无尽“宠爱”下,中华文明如同一颗种子,得以迅速生根发芽,并在千年历史中绽放光彩。

最后,作者忻迎一在其著作《裂谷长河 悠悠中华》中,通过大量考古资料和独特的视角,重新审视并呈现了9000年来中华文明的壮丽与细腻,展现了这段历史的丰富内涵与深刻意义。