天眼追灾,卫星在灾害中如何抢夺黄金时间?

之前的文章中,我们有提过对地观测卫星的原理(戳此详细了解→大气层并非“透明”,对地观测卫星为何还能看得清?),那这些对地观测卫星在资源监测、农业、环境保护、灾害应急、气象与海洋观测等方面到底发挥了哪些实际作用,又有哪些具体应用案例?

本篇文章将结合真实案例,带你从灾害第一现场出发,直观感受对地观测卫星如何守护地球安全。

地震遥感监测

2020 年 3 月 20 日上午,西藏日喀则定日县发生了 5.9 级地震。短短数小时后,中国的遥感卫星系统便迅速启动了应急响应。当天傍晚,国土卫星遥感应用中心立即调用了包括高分二号、资源三号在内的多颗遥感卫星,对灾区进行协同拍摄。第二天下午,最新的灾后影像就被成功获取,并通过快速图像处理后,第一时间传送给应急部门使用。

2 米/8 米卫星星座 D 星震中附近灾后影像图(左)和高分六号震中附近灾后影像图(右)(图片来源:自然资源卫星遥感云服务平台)

对地观测卫星在地震灾害中的典型应用之一就是通过多星协同、快速成像、云端推送,帮助判断地表是否发生滑坡、地裂缝或房屋倒塌等次生灾害,为应急救援和灾后评估提供关键依据。遥感,让我们能在第一时间“看见”灾区的变化,赢得黄金救援时间。

森林火灾卫星遥感监测

2024 年 3 月 15 日,四川甘孜州雅江县白孜村发生森林火灾后,自然资源部国土卫星遥感应用中心迅速启动了应急遥感监测机制。工作人员第一时间制定卫星拍摄计划,并调取火灾发生前后的卫星影像和地形数据,对火场进行综合分析。

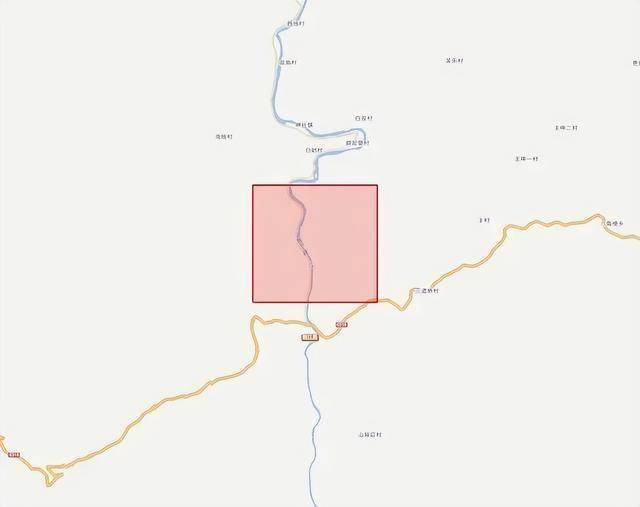

四川雅江森林火灾火场区位图(图片来源:自然资源卫星遥感云服务平台)

通过遥感制图,科研人员绘制出火场的区位图和三维地势图,显示火场位于雅江县北部、雅砻江两岸山区,周围有居民点和公路。由于地势陡峭、火点分布在不同的山坡和山谷之间,救援难度显著增加。

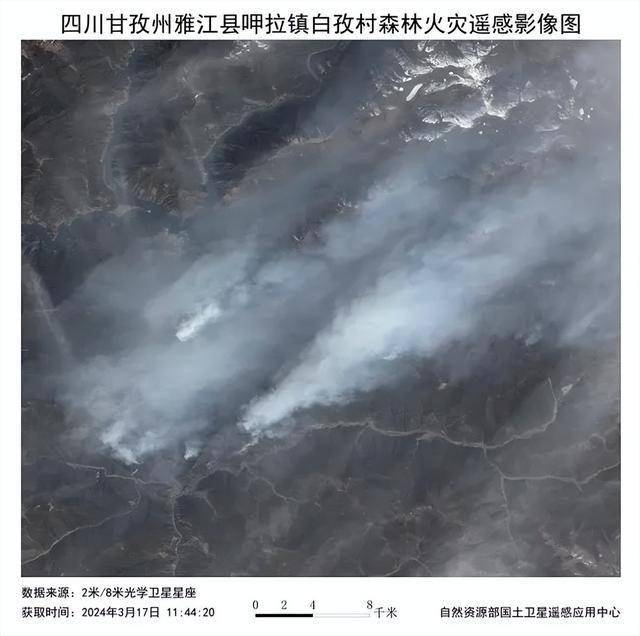

3 月 17 日中午 11 点 44 分拍摄的 2 米/8 米光学卫星星座影像显示,火场中央区域出现多个疑似火点,浓烟随风向东北扩散,影像中还能辨识出东部可能的新燃点。这些数据经过快速处理后,通过自然资源卫星遥感云服务平台推送至应急管理等相关单位,为火场态势判断和救援部署提供了关键依据。

四川雅江森林火灾遥感影像图(图片来源:自然资源卫星遥感云服务平台)

这正是遥感卫星在森林火灾中的重要角色——迅速捕捉、精确定位、动态跟踪,让决策者在“看不清”的灾区也能掌握全局。未来,随着星座密度增加和AI识别技术发展,遥感在应对自然灾害中的能力将越来越强。

决口卫星遥感监测

2020 年 7 月 9 日,江西省上饶市鄱阳县发生严重的堤坝决口和漫堤险情。为了及时掌握灾情发展,次日,自然资源部国土卫星遥感应用中心立即启动应急遥感监测机制,持续获取并处理灾后卫星影像数据。

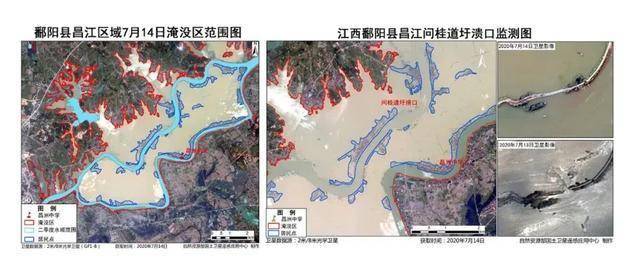

通过 7 月 14 日与 15 日拍摄的 2 米/8 米光学卫星星座影像,技术人员制作了三维洪水变化模拟、淹没范围图、水体分布图以及溃口监测图。三维模拟显示,昌江流域的水体范围整体保持稳定,但下游区域的多个居民点已被完全或部分淹没,淹水分布一目了然。

值得一提的是,在问桂道圩堤的溃口处,遥感图像清晰记录了抢险过程:7 月 13 日,决口仍在围堵中;到 7 月 14 日,经过前线救援人员昼夜奋战,该处溃口已顺利合龙。遥感数据不但帮助评估灾害影响区域,也为后续的抢险调度和防汛决策提供了科学依据。

图片来源:自然资源卫星遥感云服务平台

这起洪水遥感应急应用案例,展现了对地观测卫星在重大水利灾害中的监测能力——能快、能准、能看清变化全过程,成为“空中抗洪兵”的重要组成部分。未来,随着成像频率和处理速度的提升,遥感将在防灾减灾中扮演越来越关键的角色。

在航空事故应急中的实际应用

2022 年 3 月 21 日下午,东航 MU5735航班在执行昆明至广州任务途中,于广西梧州上空失联,机上载有 132 人。事故发生后,自然资源部国土卫星遥感应用中心第一时间调取了事故区域的灾前影像数据,包括高分二号和高分六号各 1 景,并紧急制定卫星编程拍摄计划。

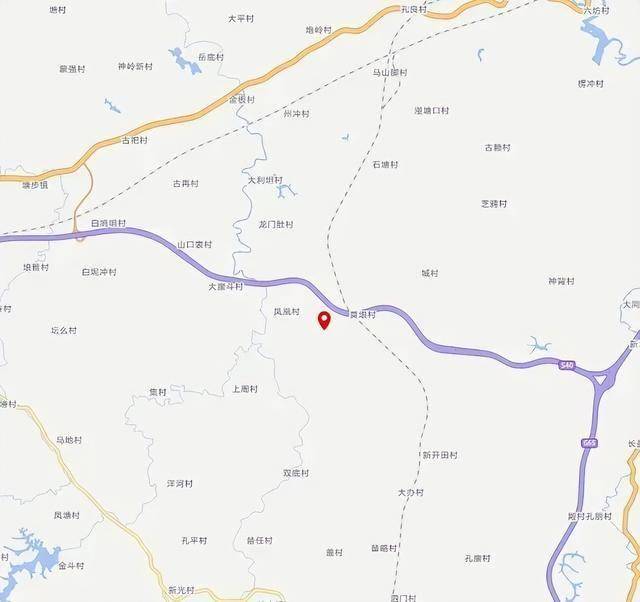

东航 MU5735 航班事发地区位图(图片来源:自然资源卫星遥感云服务平台)

仅一天后,遥感系统就成功获取了多源灾后数据,包括高分三号 2 景、2 米/8 米光学卫星影像 2 景,以及一景 L 波段差分干涉雷达(SAR)数据。通过自然资源卫星遥感云服务平台,这些数据迅速传送至广西卫星应用技术中心、国家基础地理信息中心和中国自然资源航空物探遥感中心等一线应急单位,为后续搜救与分析提供空间信息支持。

从遥感获取的地势图可见,飞机坠落地点位于广西藤县埌南镇莫埌村的山谷地带,两侧山体高差约在 150 米至 90 米之间,沟壑纵横、道路狭窄,地形复杂,极大增加了地面搜救的难度。通过遥感影像,救援人员可以提前了解地形结构,优化抵达路线与作业方案。

这起应急响应展示了遥感卫星在突发公共事件中的快速反应能力和精准服务价值。相比传统手段,遥感技术具备大范围覆盖、全天候观测、多维度成像等优势,能在第一时间为指挥部门提供事发地的位置、地貌和变化情况,为决策赢得宝贵时间。

从穿透大气层捕捉影像,到持续记录地表变迁,再到灾害中的快速响应,对地观测卫星不仅是“看透”大气层的科学仪器,更是“拍全”地表变化的记录者,最终成为灾害中的“应急先锋”。未来,随着更多卫星入轨和 AI 技术的加持,人类对地球的认知与保护能力,将迈入一个前所未有的精准时代。

策划制作

出品丨科普中国

作者丨杨超博士 中国科普作家协会会员

监制丨中国科普博览

责编丨张一诺

审校丨徐来、张林林