交通驱动力:百年“黄金通道”串联发展生命线|石龙之力⑦

浩浩东江流经石龙,北干流与南支流在此交汇,形成一河三埠的风水宝地。得天独厚的地理禀赋,让石龙自古便注定不凡。

然而真正让这座小镇历久弥新的,是持续建设“黄金通道”的远见。从明清时期舟楫云集,到广九铁路穿城而过;从双桥飞架连通三区,到高铁疾驰贯通湾区——每一次交通方式的革新,都让石龙在区域发展中的枢纽地位愈加巩固。

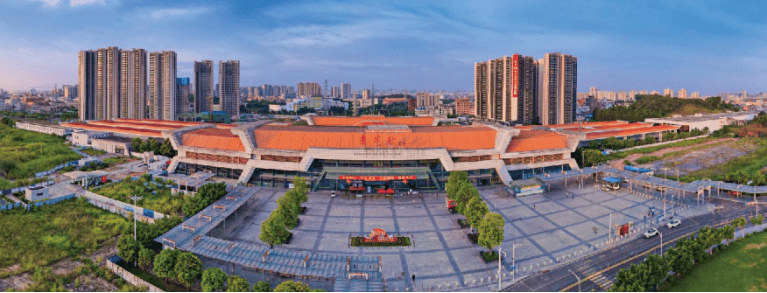

石龙俯瞰图。

扼守东江咽喉,雄踞穗、莞、惠三市交汇处,地处广深经济走廊要冲,石龙作为东莞的北部门户,不仅是北上融湾的战略支点,更是粤港澳大湾区协同发展的重要节点。这条不断延伸的“黄金通道”,如一条强劲的动脉,正将发展活力源源不断输向四方,在大湾区宏伟蓝图上,续写着“枢纽引领”的时代新篇。

石龙最早的建成区沿东江北干流延伸发展。从空中俯瞰,老城区的街道如“鱼骨”般向江边伸展,整体轮廓宛若一条卧于江畔的游鱼。

这一空间格局的形成,与水运码头的功能需求密不可分。货物自码头卸下后,可通过“鱼骨”迅速运往邻近的经销点或加工点,流转高效,构成了一个以码头为核心、街巷为脉络的有机整体。

石龙的水运历史源远流长.“据《东莞运输志》记载,东莞的水上交通可以说是从石龙的黄家山渡发端。”石龙镇文化服务中心副研究馆员丁利民介绍道,这种以水为轴的空间组织方式,奠定了石龙作为东江流域商贸枢纽的最初基因。

石龙俯瞰图。

水运时代的格局,在1911年被铁轨的轰鸣打破。随着广九铁路石龙段通车,钢铁轨道如同一根撬动历史的杠杆,彻底改写了城镇的空间逻辑:昔日农田村落因火车站的设立,迅速崛起为商业中心;随后兴建的中山路,不仅是石龙乃至东莞最早建成的现代马路,更一度成为全东莞最富盛名的商业街区,见证了石龙城镇化的早期历程。

广九铁路石龙南桥。

陆路与铁路的时代接续登场。上世纪80年代起,南桥与东桥相继飞架东江,彻底打通了老城区与西湖、茶山、莞城之间的陆路阻隔。2014年,随着迁至新建的东莞站启用,人流与商机以前所未有的速度向西湖区汇聚,释放出石龙新的发展潜力。产业转移由此不断加速,区域经济格局从老城单极引领,逐步迈向老城、西湖区与新城区三区联动、协同发展的新阶段。

在这一连串交通变革的推动下,石龙逐渐淬炼出其跨越时代的“枢纽”身份。这一身份始于交通,却远不止于交通。

交通优势直接催生了商贸的繁荣。明清时期,石龙作为商贸重镇,其粮食贸易甚至能影响区域粮价;到改革开放后,它又成为东莞早期的商业前沿,成为众多知名品牌落地生根的“试验田”。

“例如,东莞最早的麦当劳,以及本土餐饮巨头‘真功夫’的前身,都发源于此。”丁利民举例,“因此即便周边商业格局日新月异,石龙仍保留着某种隐形的商贸引力——每到年关,许多人仍会习惯性地回到这里采购年货,仿佛一种刻入记忆的仪式。”

沙头角商品综合商场。

商贸的繁荣,又进一步沉淀为文化的厚度。清代的龙溪书院作为东莞两大官办书院之一,曾吸引四方学子纷至沓来;民国时期,20多所小学遍布街巷,1930年创办的石龙中学成为了延续至今的东莞老牌名校;骑楼连廊间,更沉淀着百年商贸往来的文化记忆。这一切,共同构筑了石龙作为区域文化中心的独特角色。

从渡口炊烟到班列呼啸,石龙的每一次蝶变都镌刻着交通变革的烙印。这座小镇用百年时光证明:枢纽的意义不仅是货物的中转,更是思想、文化与机遇的碰撞之地。

面向未来,石龙的交通脉搏正跳动得愈发强劲。

在空间格局上,通过跨江路网联动、主干道优化和铁路轨道建设,对内打造“15分钟生活圈”的畅通互联,推动北部产业区与中心城区的深度融合;对外则构建“湾区1小时通勤圈”,显著提升区域的辐射能级与发展潜力。

路网建设方面,石龙正全力推进惠肇高速红海连接线(预计2028年通车)、月湖路延长线(预计2026年完工)及石大路北延长线(前期规划)三大关键项目,构建“一横三纵”干线性主干道路网。此举将实现与东莞中心城区、广州增城、惠州惠阳的“30分钟直达”,显著增强内外联动的通行能力。

石龙路网建设。

为进一步提升铁路枢纽功能,石龙正积极推动深莞增城际铁路设站,强化与广州东部、深圳光明的城际联系。未来,这里将实现“穗莞深1小时通勤圈”,持续加密的广深港高铁通港班列及北上广深干线列车,将满足企业高管、技术人才“早出晚归”的跨城通勤需求。

当交通的骨架日益强健,产业的血液也得以注入全新活力。石龙依托交通优势,聚集铁路物流基地、新材料产业基地,布局生物医药、新材料等高端产业。为精准对接新兴产业园区与现代服务业集聚区,石龙构建产业导向型路网体系,打通“园区动脉”,例如对元岗东路、岭南东路等10条园区周边道路进行了精细化改造,优化“微细血管”路网,提升货运车辆通行效率。

石龙路网建设。

同时,以广东(石龙)铁路国际物流基地为核心,石龙正推动中欧班列、冷链物流、智慧物流产业集聚,完善“铁路+公路+水运”多式联运体系,推动石龙从“制造业镇街”向“物流枢纽+科创节点”转型。

这一切的最终落脚点,是人与城的共生共荣。石龙着眼于“交通-产业-人才”的良性循环,通过东莞站TOD综合开发,吸引商业、文旅、居住功能向枢纽周边高度集聚。

东莞火车站。

“石龙未来的交通规划,以‘枢纽引领、智慧赋能、民生为本’三大理念为核心。”石龙交通运输分局刘少清副局长总结道,“我们致力于对外构建‘湾区1小时通勤圈’,对内打造‘15分钟生活圈’,最终目的是将交通优势切实转化为吸引高端产业和优质人才的城市核心竞争力。”

在奔腾不息的时代浪潮中,石龙这条东江“游鱼”,凭借其不断强健的“黄金通道”为骨,一跃而起,蓄势化龙。面向未来,石龙将继续锻造更坚韧的交通骨骼,在大湾区协同发展的浪潮里,向着“产业集聚新高地”与“人才安居乐业首选地”的目标破浪前行。

策划:靳延明

统筹:吴擒虎 马新杰

撰文:罗靖瑜

设计:钟雨晴

图片:石龙宣