下一个10万亿美元公司,会是英伟达吗?

内容来源:本文转载自微信公众号笔记侠PPE书院(bijixiafuwu),笔记侠经授权转载。转载请联系原公众号授权。

责编| 贾宁 排版| 拾零

第 9250 篇深度好文:6521 字 | 17 分钟阅读

商业趋势

笔记君说:

就在昨晚,英伟达成了历史上第一家5万亿美元市值的公司。

你知道吗?从2023年6月第一次摸到1万亿美元市值,到2025年10月稳稳站上5万亿美元,英伟达只用了不到两年半。

这速度快得吓人:2024年2月破2万亿,3月就冲3万亿;2025年更猛,7月破4万亿,10月底就爬上了5万亿。

5万亿美元是啥概念?大概等于2.5个苹果,买特斯拉能买七八次。更夸张的是最后这1万亿的速度:从4万亿到5万亿,它只用了113天。

但你要是觉得这只是“显卡卖得好”,那就太浅了。现在的英伟达,早不是那个只给游戏玩家做显卡的公司了。它卖的,是整个智能时代的“电”。

咱们正在从“互联网时代”往“AI时代”跳。这个过程里,不管是AI模型、自动驾驶,还是虚拟世界,都像一个个耗电巨猛的“大城市”。

而英伟达,就是提前在荒野里建好最大、最先进“发电厂”和“电网”的人。等全世界都要“通电”时,它自然就成了绕不开的“超级电厂”。

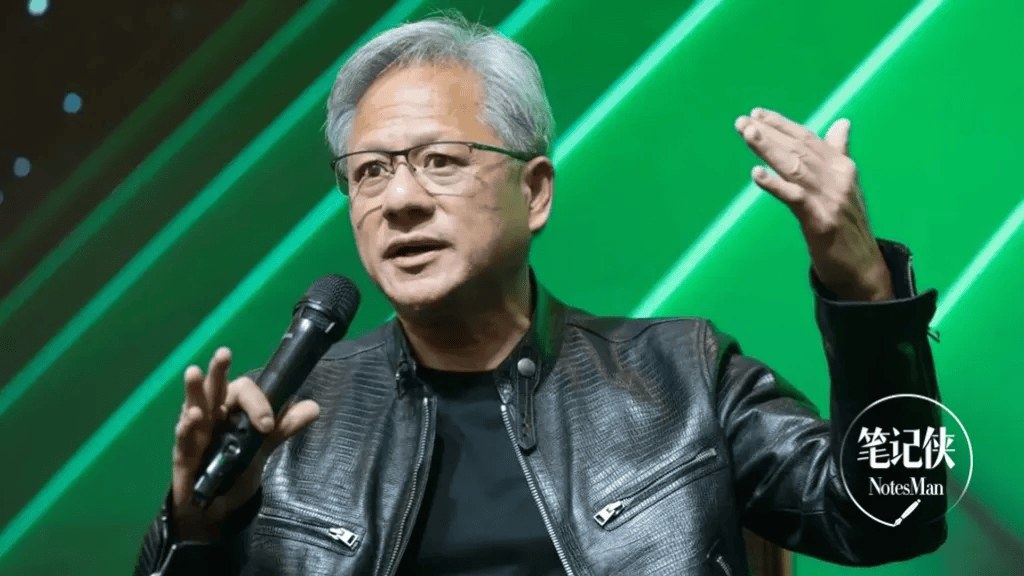

这个“电厂”的厂长,就是总穿皮衣的黄仁勋。他刚在GTC大会上,给全世界看了新家伙:更强的“反应堆”(Vera Rubin芯片)和更智能的“电网”(AI工厂),就是为了给未来供能。

那这“电厂”是怎么建起来的?它又会怎么改变咱们熟悉的世界?

今天咱们就结合前段时间黄仁勋和红杉资本的访谈和他在GTC大会上的演讲好好聊聊,5万亿美元的英伟达背后,这场正在发生的“基础设施革命”。

一、5万亿美元的背后, 英伟达的“三块基石”是什么

看到英伟达市值破5万亿,有人会说“它就是运气好,踩中了AI风口”。但真不是这么回事。就像大树长得高,是因为根扎得深。

英伟达能长成今天这样,靠的是三块扎在地下的硬基石。

1.GPU

咱们先回到故事最开始。上世纪90年代,英伟达搞出的GPU,一开始就一个目标:让游戏画面更逼真、更流畅。你可以把它想成个“美术特长生”,特长就是飞快地画一帧帧游戏画面。

当时电脑里还有个“全科老学霸”,叫CPU(中央处理器)。它啥都会,写文档、播音乐、算算术都行,但做事慢,它得一个任务接一个任务来。

转折点,是黄仁勋的一个关键发现。他突然意识到:这“美术特长生”的核心本事,其实是“并行计算”——就是能让成千上万个“小画师”(计算核心)一起干活。

而这,正好是处理海量数学题最需要的能力。尤其是后来的AI和深度学习,本质上就是一堆矩阵乘法。

于是,黄仁勋力排众议,推动GPU转型。在前天华盛顿的GTC大会上,他清晰地解释了这一战略抉择的根源:

“我们观察到……总有一天晶体管的数量会继续增长,但晶体管的性能和功耗会放缓,摩尔定律不会超越物理定律的限制,而这一刻现在已经到来……我们很久以前就观察到了这一点,30年来,我们一直在推进这种我们称之为加速计算的计算形式。我们发明了GPU。”

就这么着,英伟达的GPU从“管画面好不好看”的美术生,变成了“管算得快不快”的世界数学课代表。

等AI浪潮来的时候,所有公司都需要超级算力训练模型,一抬头发现:早就准备好、性能还最强的“数学课代表”,就英伟达一家。不选它选谁?

2.CUDA生态

现在“数学课代表”有了,但问题来了:全世界那么多程序员,怎么让他们轻松使唤这个“天才”?

这就像你有辆超跑,结果方向盘反着转、油门在左边,根本没法开。早期用GPU做计算就是这么费劲。程序员得懂一堆复杂的图形学知识,才能勉强让GPU帮着算题。

黄仁勋的解法,是个看似“吃力不讨好”的长期活——CUDA(全称Compute Unified Device Architecture,就是英伟达搞的通用并行计算架构)。

你可以把CUDA想成“万能翻译官”:它定了一套标准,程序员用自己熟悉的语言(比如Python、C++),就能直接跟GPU“说话”,不用再学那些复杂的图形学。

但这还不够。光有翻译官,很多活还得从零开始干,太麻烦。于是英伟达又以CUDA为基础,打造了一个庞大的“工具库”。黄仁勋在GTC大会上自豪地展示了这个名为CUDA-X的生态:

“这是我们公司的宝贝……我们花了近30年的时间才到达这里。但我们是逐个领域进行的……我们创建了这些库,现在我们有大约350个不同的库……每一个库都重新设计了加速计算所需的算法。每一个库都使我们所有的生态系统合作伙伴能够利用加速计算。”

他还举了例子:帮芯片厂商做物理设计的“cuLitho”,还有全球第一的医学成像AI框架“Monai”。这些工具库,就像给“数学课代表”配了专用的“计算尺”“几何板”“公式手册”,不管在哪个领域,都能最快解决问题。

这CUDA,就是英伟达最深的“护城河”。

你想啊,全球500多万开发者都习惯在CUDA这条“高速路”上跑,路边全是熟悉的“服务区”(工具库)和“加油站”(社区支持),谁还愿意费劲换条刚修的、啥都没有的“乡间小路”(竞争对手的生态)?迁移成本太高了,根本没人愿意动。

这就是生态的力量:来了就不愿意走。

3.英伟达的战略定力

有了“硬实力”(GPU)和“软实力”(CUDA),最后一块关键的基石,其实是“耐心”,一颗能扛30年的耐心。

英伟达可不是一夜爆红的。在2023年5月市值破1万亿之前,它在“加速计算”这条小路上,孤独跑了快30年。这期间,股价暴跌过、业务亏过、竞争对手围殴过,连华尔街都骂它“不务正业”。

为啥能坚持下来?因为从黄仁勋到整个公司,都信一个判断。他在GTC大会上把这个逻辑的判断说透了:

“加速计算是一种本质上不同的编程模型。你不能只是把手工编写的、按顺序执行的CPU软件放到GPU上并让其正常运行。事实上,如果你那样做,它的运行速度反而会更慢。因此,你必须重新发明新的算法。你必须创建新的库。事实上,你必须重写该应用程序——这就是为什么花费这么长时间的原因。”

他还说,就为了攻克“计算光刻”一个领域,他们花了快七年才搞出cuLitho库。这耐心,真不是一般公司能比的。

在很多公司都在追逐季度财报和短期热点时,英伟达选择了一条最难走的路:相信趋势,然后提前布局,用10年、20年、甚至30年的时间,去等一场叫做“AI”的及时雨。

所以你看,英伟达的崛起绝不是侥幸。

GPU是“硬实力”,是冲在前的尖兵;CUDA生态是“软实力”,是让尖兵发挥全力的后勤和战术;而这30年的战略定力,是“心力”——敢押注未来、能扛住寂寞的远见和韧性。

这三块基石,撑住了英伟达的5万亿市值。等AI风暴来的时候,这艘早就造好的巨轮,自然就能乘风破浪。

二、5万亿之后,

英伟达还有哪些新蓝图

前面咱们聊了英伟达的“过去”,现在该看更激动的“现在”和“未来”了。市值破5万亿,对英伟达来说不是终点,是新故事的起点。

在GTC大会上,黄仁勋把蓝图画得很清楚:英伟达不再只是个芯片公司,它要全力当整个“AI宇宙”的总建筑师和基础设施供应商。

1.“AI不再是工具”的核心理念

要懂英伟达现在的动作,得先改个认知。咱们平时觉得AI是工具,比如能聊天的机器人、能画图的软件,咱们用它,所以它是“高级工具”。

但黄仁勋在演讲中,彻底颠覆了这个概念。他清晰地划分了两者的界限:

“过去的软件行业就是创造工具,Excel是一个工具,文字是一种工具,工具行业总价值大约为一万亿美元。但人工智能并不是工具,人工智能就是工作,这就是深刻的区别。”

他还打了个特形象的比方:“AI其实是能自己用工具的工人。”

这是什么意思?比如Cursor(AI编程助手),不是等着你敲代码的记事本,而是坐在你旁边、会熟练用VS Code(代码工具)的资深程序员;自动驾驶出租车里的AI,不是冰冷的导航,而是会看路、会开车的“司机”,它用的工具就是汽车本身。

这个转变太关键了,这意味着AI要直接扎进全球数百万亿美元的经济体里,成为创造价值的“主力”。

黄仁勋解释道:“科技首次能够帮助我们工作,提高生产力。人工智能将参与到这个价值千亿美元的经济体中,使其更具生产力,增长更快,规模更大。”

英伟达所有战略,都建在这个认知上:它不是在给“造工具”提供零件,而是在给亿万个“数字工人”建生存和干活的环境。

2.“AI工厂”的核心载体

既然AI是“工人”,那它们在哪上班?答案是:AI工厂。

黄仁勋说,未来的核心设施就是AI工厂。这工厂特别“专一”,只生产一种东西——“智能”,说得专业点就是“tokens”(笔记侠注:AI用来理解和生成语言的基本单位)。

他还描述说:“你希望这工厂能飞快生成tokens,还得省钱。”

为了撑住这“工厂”,黄仁勋掏出了新“反应堆”——Vera Rubin超级芯片。他第一次在会场展示了实物,激动地说:“这跟我十年前给OpenAI的DGX-1比起来,性能翻了100倍!”

这意味着什么?以前要一个篮球场大的服务器才能搞定的AI计算,现在一个台式机大小的Vera Rubin机架就够了。

它不只是算力涨了,更关键的是“发电成本”(生成每个Token的钱)降了!这才是AI产业能持续转起来的关键。

3.英伟达的扩张版图

有了理念和载体,英伟达就开始当“基建狂魔”,在各个前沿领域“修路架桥”。

①修“信息高速公路”(6G网络)

前两天,英伟达跟全球第二大电信设备商诺基亚合作,搞出了全新的NVIDIA ARC。这可不是只让网速变快那么简单。

黄仁勋打比方说,这相当于修路的时候,沿路都装了云计算能力。

一方面是“AI for RAN”,用AI智能调度“交通”,让“公路”(频谱)更能装、更省电;另一方面是“AI on RAN”,在路边开一堆“便利店”(边缘计算),让计算能力随处都有。

他还放了句狠话:“美国会成为下一次6G革命的中心。”

②架“星际穿越桥”(量子计算)

量子计算机现在像个“玻璃心天才”——特别厉害,但一受干扰就出错。而英伟达搞的NVQLink技术,就像给这个天才配了个“保镖”。

黄仁勋解释:“量子纠错得知道错在哪,再把数据发回去改。NVQLink能把几个TB这么多的数据搬进搬出量子硬件,正好解决这个问题。”

现在,已经有17家量子计算公司,还有美国能源部旗下的八大国家实验室,都支持这个架构。英伟达正在充当连接“经典计算”和“量子计算”的关键桥梁。

③造“物理世界机器人”(机器人与自动驾驶)

黄仁勋说,物理世界的AI得有三台电脑:第一台是Grace Blackwell,用来训练;第二台是Omniverse计算机,让AI在数字世界里模拟学习;第三台是Jetson Thor机器人计算机,最后装在机器人或汽车里用。

现在英伟达已经跟迪士尼、Figure、Agility这些公司合作,建了个“从虚拟训练到实体落地”的完整闭环。

他还大胆预测:“类人机器人很可能会成为最大的消费产品之一,甚至能搞出个新的消费电子市场。”

④结盟“超级伙伴”(战略投资与合作)

英伟达的盟友圈,简直是“AI版复仇者联盟”。

它投了10亿美元进诺基亚,把6G的未来攥在手里;跟OpenAI签了意向书,计划部署高达10吉瓦的算力,说不定还会投1000亿美元;还跟Palantir、CrowdStrike这些顶级企业软件公司绑在一起,把AI能力塞进各行各业。

这些动作说明什么?英伟达在织一张大网,一张覆盖了“算力、网络、模型、应用”的超级生态网。

4.为什么“AI泡沫”不存在?

面对这么疯狂的市值和投入,市场上总有声音说“AI是泡沫”。黄仁勋在GTC大会上直接怼回去了:“我不觉得这是泡沫。我们现在天天用各种AI模型,还愿意为这些服务花钱,这怎么是泡沫?”

他还用了个“虚拟循环”理论解释:模型越聪明,用户越愿意掏钱;赚的钱越多,就越能买更多计算资源;AI工厂越强,模型就更聪明。这个飞轮已经转起来了。

他还举了自己的例子:英伟达自己也给Cursor、Perplexity这些AI服务花钱,因为这些AI“工人”创造的价值,比花的钱多多了。

你看,真金白银的付费意愿,就是戳破“泡沫论”最硬的武器。

现在的AI早不是实验室里的玩具了,它像水电一样,快成了企业生产的必需品。所以为底层算力付钱,会越来越刚需。而英伟达,就是这个新时代的“基础能源公司”。

结语:我们正站在时代的拐点上

聊到这你会发现:英伟达从1万亿到5万亿的狂奔,不只是一家公司的成功故事,更像咱们走进智能时代的“开场曲”。

黄仁勋在GTC大会上演讲的结尾,把所有奇迹的根源说透了:“记住,核心是两个‘拐点’——一个是计算从‘通用’转向‘加速’,另一个是软件从‘手写’转向‘AI’。这两个平台级的转变撞在一起,才让我们感受到这么惊人的增长。”

这句话是理解这个时代的关键:两个历史性的“拐点”正好叠在一起,爆发出了像核聚变一样的能量。

第一个拐点,是计算模式的根本性迁移,英伟达用30年时间打下了地基;第二个拐点,是生产力范式的革命,AI从“玩具”变为“工人”,英伟达准备好了容纳亿万“数字工人”的“AI工厂”。英伟达,是唯一同时站在这两大浪潮顶上的公司。

回头看历史就知道,每次工业革命,最大的赢家往往不是造最终产品的,而是给底层供能的“卖水人”和“修路人”。

石油时代是标准石油,电气时代是通用电气,互联网时代是思科、英特尔,移动互联网时代是谷歌、高通、台积电。

现在到了智能时代,英伟达找准了自己的位置:它不直接造AI应用这座“大城市”,而是要当城市运转离不开的“电网”和“供水系统”。从芯片、系统到软件、生态,它建了一套几乎绕不开的底层体系。

那这场变革对咱们创业者来说,意味着什么?

意味着智能算力会越来越像电力,变成了基础资源。未来一个国家的竞争力、一个企业的创新力,都跟这资源够不够多、够不够好息息相关。

黄仁勋和英伟达的故事,在这个追求“快”的时代里,像一首关于“远见”和“耐心”的歌。它告诉我们:真正的伟大,是在没人看好的荒野里提前挖坑种树,是相信趋势、愿意用几十年去等一场变革。

近几年,中国科技在不断快速向前发展,但美国在科研、金融、经济等方面依然领先,值得我们去看到和学习。

笔记侠Global PPE(全球政经哲)26级课程将持续深耕全球创新高地,2026年美国模块硅谷&西雅图站课程再次启动。

AI,是未来十年除了出海之外的唯一机会,美国是AI的领先之地。

在这次课程中,我们将带领中国的企业家和创业者学习英伟达,由英伟达高管为我们分享。同时,我们还会走访硅谷的一些顶尖AI公司,并举办AI创新领域的圆桌论坛。

笔记侠Global PPE(国际政经哲)直插商业与创新的腹地——深度走访顶尖企业、政治学家、经济学家,与当地真正“局内人”(企业家、创业者、高管)高频互动、深度讨论,目标明确:构建美国西海岸(硅谷和西雅图)生态的一手认知,链接关键资源,深度思考出海战略和AI战略。

为什么必须理解“PPE”(政经哲)?

因为商业的表象之下是经济逻辑,经济被政治力量塑造,政治运行于法律框架,而法律则深深根植于文化土壤。

笔记侠Global PPE(国际政经哲)的独特价值,就在于带你看透这层层递进的顶级决策认知框架。你将获得的,是与各领域(政、经、哲、法、商)置身美国的专家、企业家、创业者与高管人群开放交流的机会,他们提供的是普通海外游学无法复制的深度洞察。

与谁同行,决定你能走多远、看多深。

此行汇聚的,是中国第五代企业家中的佼佼者。在高浓度、高质量的场域中,与最有可能定义未来的同行者实现认知的突破、资源的推进,思维的提升、价值的增强、情谊的缔结。

稀缺性,源于不可复制的组合:直击深层的认知框架+思想与实践引领的师资+第五代企业家同行者+深度本地链接。这构成了笔记侠PPE商学院校友圈的生态。