20 年北上路,香港导演与内地的 750 部合拍片之后,华语电影的黄金时代要来了?

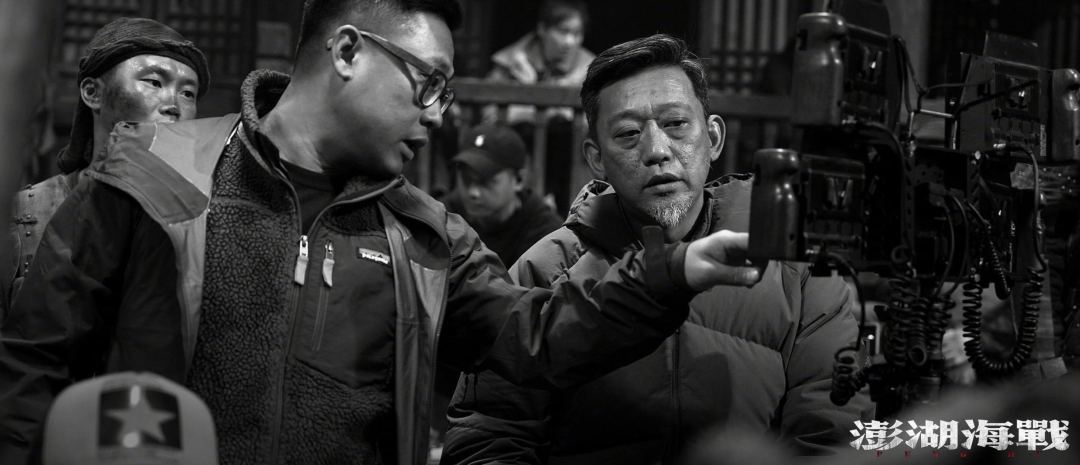

昨天跟大家聊到郑保瑞导演的《澎湖海战》,这位一直扎根香港类型片的导演,其实早早就打破了地域局限,和内地团队展开过深度合作。

不光是他,如今我们熟悉的很多香港导演,早就不只在香港拍电影了。

这种香港导演北上的行业趋势,算下来已经走过了 20 多个年头。

尤其是最近两年,《长津湖》《红海行动》这类登顶影史的大片,看似是内地主旋律的高光时刻,实则每一部背后都藏着香港与内地电影产业深度融合的轨迹。

今天,我们就借着这些作品,好好聊聊 “合拍片” 这一特殊存在 ——

它如何从拯救香港电影寒冬的救命稻草,一步步成长为推动中国电影崛起的核心力量,以及这 20 多年里,两地电影人究竟经历了怎样的探索与磨合。

01

可能你没细想过,现在习以为常的 “合拍片”,最开始其实是为了帮香港电影走出寒冬才出现的。

2002 年,可以说是华语电影发展的一个重要分水岭。

刘伟强的《无间道》将香港警匪片推向新高度,拿下第 22 届香港电影金像奖最佳影片等 7 项大奖,成为了香港电影最后的一抹曙光。

之后便风光不再。

可与此同时,张艺谋的《英雄》以宏大的视觉奇观、商业化的运作模式,吹响了内地商业大片的号角,票房突破 2.5 亿元,让整个行业看到了内地市场的潜力。

彼时的香港电影,早已不是那个年产近 200 部的东方好莱坞。

亚洲金融危机断了资金链,好莱坞大片又抢占本土市场,再加上人才外流、题材老一套,电影年产量锐减至不足 50 部,传统东南亚及中国台湾市场持续萎缩,行业陷入阶段性迷茫。

诚如吴思远、陈可辛等导演当时所说:不打开中国内地市场,香港电影就没有希望。

转折点出在 2003 年 ——《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(也就是我们常说的CEPA)正式签署,2004 年 1 月 1 日开始实施。

这里面针对电影产业的核心条款特别有突破性,简单说就是:香港和内地的合拍片,只要符合相关规定,就能享受国产片待遇,通过审查后不用受进口配额限制。

相当于直接给香港电影打开了内地市场的大门。

要知道,当时内地影院数量已经突破 1000 家,观众基数有好几亿,是香港本土市场的几十倍。

寰亚传媒集团高级副总裁郑剑锋,作为最早从内地去香港发展的电影人之一,在采访里就说CEPA 落地后,政策红利实实在在盘活了行业。

到 2024 年底,也就是 CEPA 实施满 21 年的时候,国家电影局公布的内地与香港合拍电影总数大概有 750 部。

这个数字背后,其实就是两地产业从试着合作到批量出片的真实情况。

如今每年香港电影产量的 50%~80% 都是合拍片,足以见得这种合作模式已经成了行业主流。

今年 5 月,国家电影局又发布了《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》,进一步放宽了限制:

允许港澳服务提供者(包括香港、澳门籍个人和当地企业)在内地投资开电影制作公司,而且还能作为第一出品单位提交影片立项审查。

也就是说,之前合拍片在出品资格上的限制被打破了,香港电影人不仅能真正融入内地产业链,还能更深入地对接市场资源,创作空间更大。

02

当然,政策是基础,合拍片能站稳脚跟,关键还是香港电影人的专业经验和内地叙事需求能结合起来。

林超贤就是个典型例子。

这位出身香港电影工业体系、曾参与《逃学威龙》系列制作、以高强度拍摄著称的导演,北上后将港式类型片技巧与内地主旋律题材结合,形成独特风格。

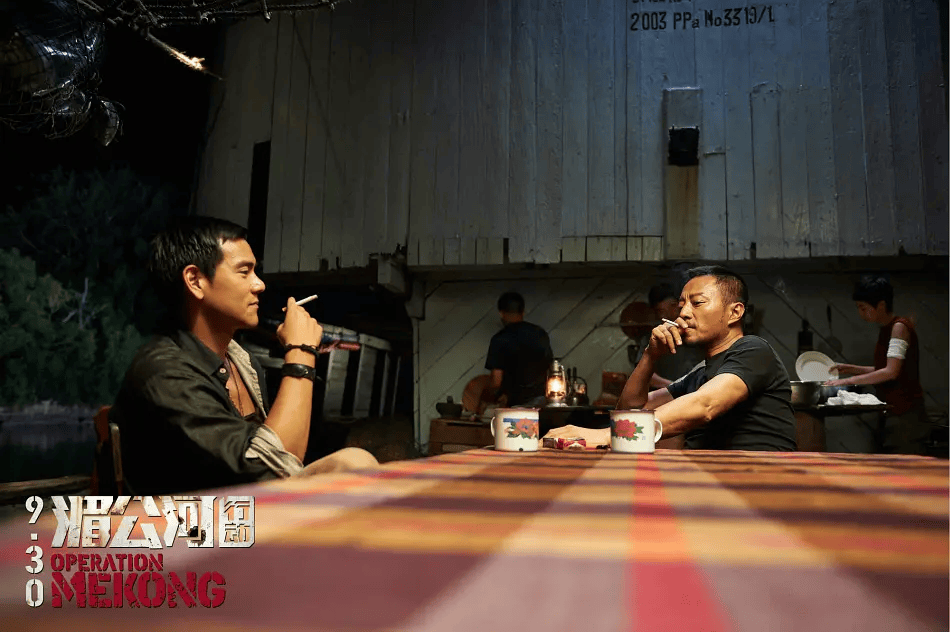

2016 年的《湄公河行动》,改编自真实的湄公河惨案。

电影里密集的枪战、追车戏保留了港片的视觉冲击力,同时又紧扣跨国禁毒的主旋律核心,最后拿了 11.86 亿元票房,成了主旋律商业化转型的标志性作品;

2018 年的《红海行动》,票房突破 36.5 亿元,还让林超贤拿了第 34 届大众电影百花奖最佳导演、第 32 届中国电影金鸡奖最佳导演等荣誉。

2025 年上映的《蛟龙行动》更是把这种融合推向了新高度。

徐克、陈可辛这些香港导演,则走出了不一样的融合路子。

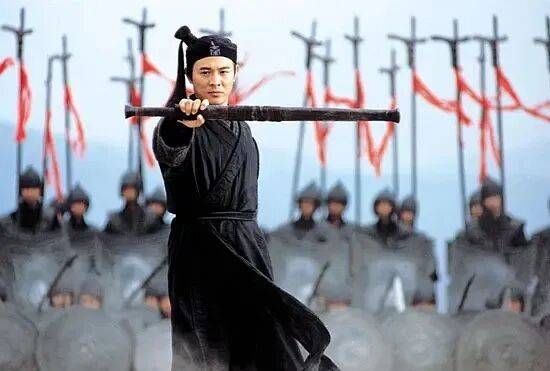

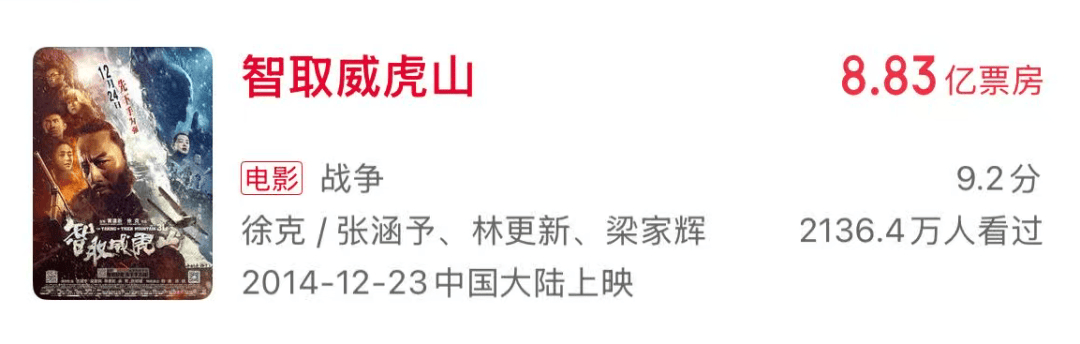

徐克的《智取威虎山》,用香港电影擅长的类型化手法重新拍红色经典,让老故事有了新节奏,把剿匪故事拍得悬念十足、很有张力。拿了 8.83 亿元票房;

陈可辛的《中国合伙人》,把港片细腻的情感融入内地创业故事,实现了地域文化和时代精神的完美结合;

陈嘉上的《画皮》,则把香港的特效技术和内地的古典美学结合,打造出既有东方韵味又有商业吸引力的玄幻大片,证明了香港导演跨题材创作的能力。

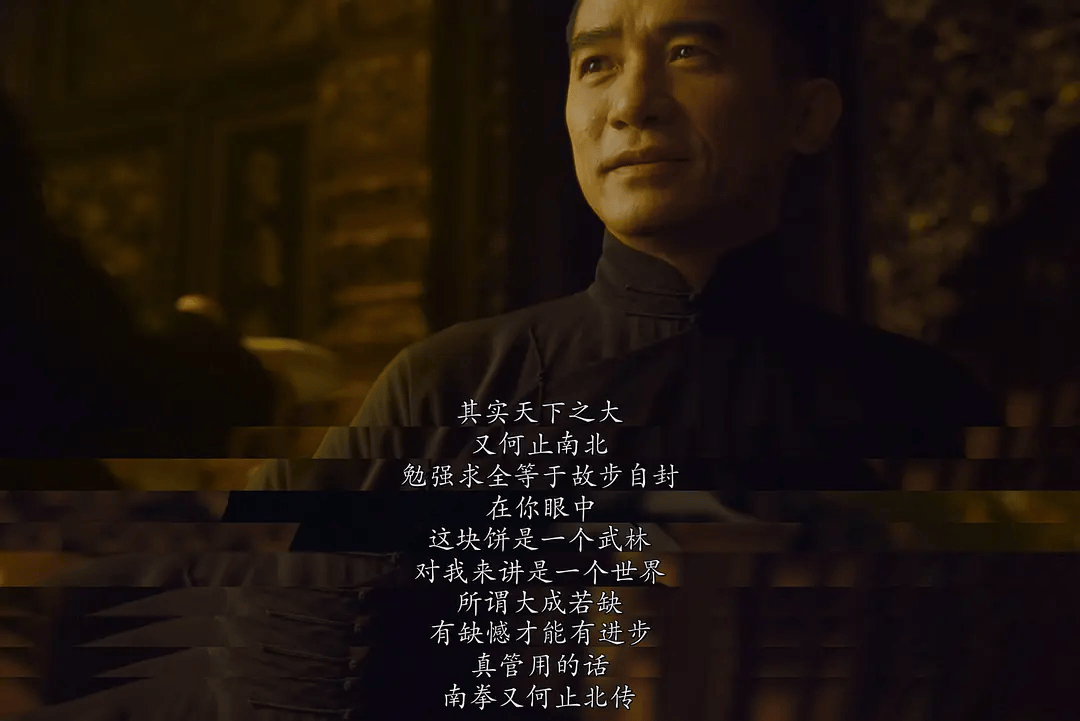

还有周星驰的《西游・降魔篇》、王家卫的《一代宗师》,都是把港式类型优势和内地元素融合的典范。

03

演员阵容的多元化搭配,更是合拍片文化融合的生动体现。

这里值得一提的是,“内地主要演员占比不少于三分之一” 确实是 CEPA 初期的核心规定之一。

2003 年 CEPA 生效后,配套的实施细则就明确提出,合拍片要享受国产片待遇,必须满足这个条件,同时还要求 “故事核心与内地关联”。

这相当于用政策硬性推动两地演员合作。

比如2006 年的《我要成名》,刘青云搭档内地演员霍思燕。

这部聚焦演员追梦的作品,既保留了港片对娱乐圈生态的犀利洞察,又通过霍思燕饰演的内地赴港追梦女孩,埋下了两地文化碰撞的伏笔。

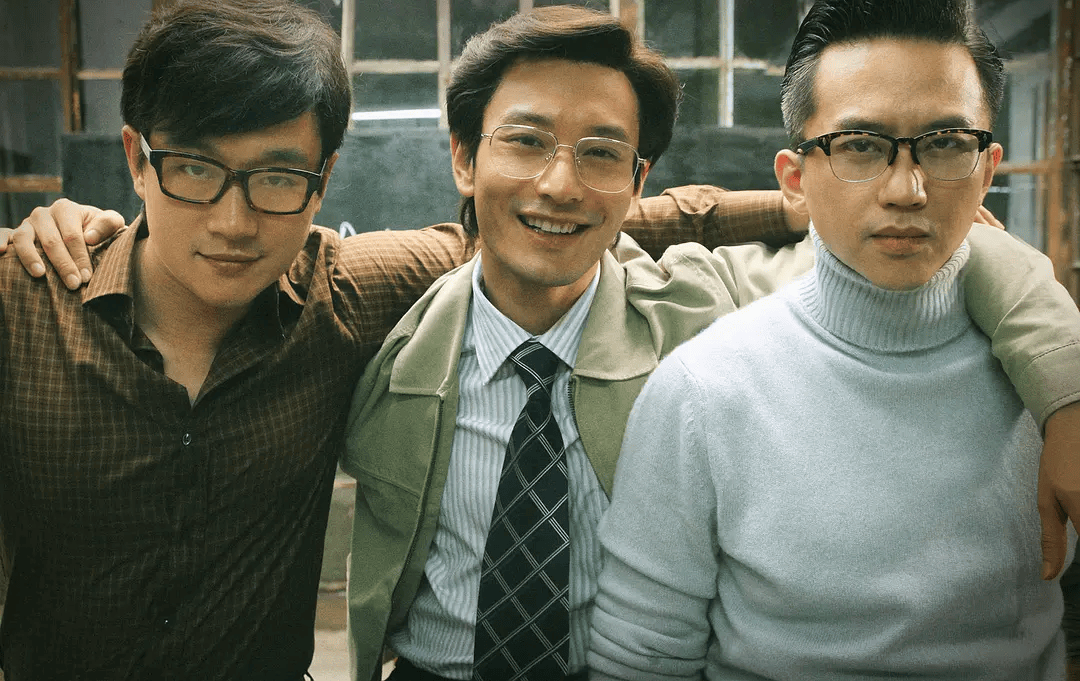

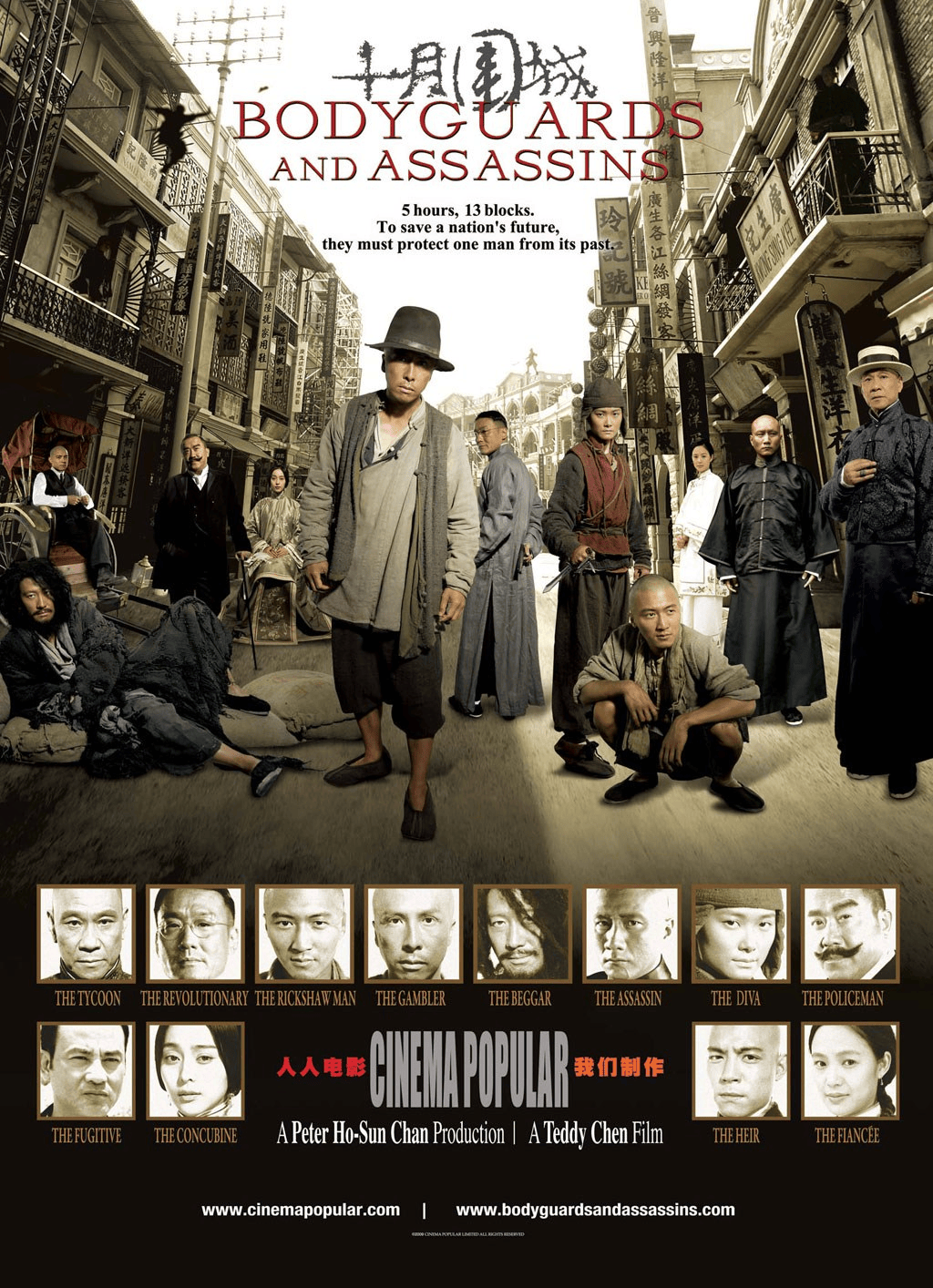

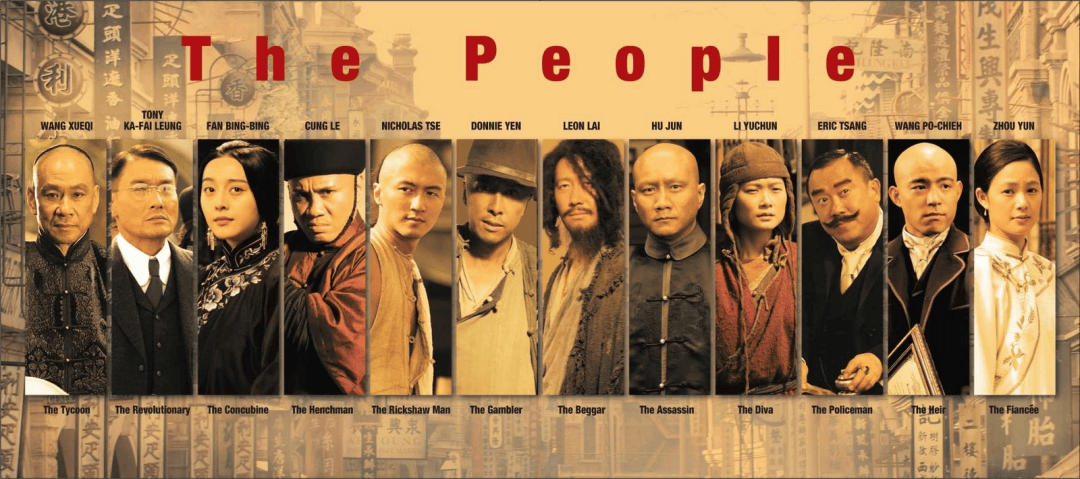

还有2009年的《十月围城》,它不仅改变了观众对主旋律大片的固有印象,更证明了两地融合的可能性。

这部聚焦清末民初革命志士保护孙中山的电影,看点十足。

黎明、张学友、谢霆锋、甄子丹、梁家辉等港星,搭配范冰冰、周韵、李宇春、巴特尔等内地演员,阵容豪华。

香港团队擅长的动作设计、紧凑叙事,与内地注重的历史厚重感、家国情怀结合,让 “保护革命火种” 的故事既有曲折情节,又有高尚情怀,还带着独特气质。

有趣的是,这部在香港本土票房仅 1665 万港元的电影,在内地却拿下 2.9 亿元票房。

巨大的市场反差,更印证了香港电影扎根内地的必要性。

后来《十月围城》还拿下第 29 届香港电影金像奖最佳影片等 16 项大奖,成了合拍片早期探索的标杆,甚至被央视反复重播,足见其影响力。

《十月围城》金像奖最佳导演陈德森的首部文字作品《把悲伤留给电影》!成龙作序深情推荐,100余幅珍贵照片,立体呈现50年电影人生。

不过,随着两地产业融合加深,政策逐渐放宽,后期合拍片不用再严格卡三分之一的比例门槛。

但不可否认的是,早期的比例要求为两地演员搭建了合作桥梁。

04

现在,香港电影人和内地市场的绑定,早就不只是单一项目合作了。

越来越多香港电影人选择在内地扎根,通过开公司、参与产业布局,从候鸟式创作变成了本土化深耕。

陈可辛的产业布局就很有代表性:2009 年,他和黄建新、保利博纳一起组建了人人电影公司,正式开始在内地深耕产业;

之后成立的亚博思电影发行(北京)有限公司,作为台港澳法人独资企业,让他能深度参与内地电影的制作、发行全流程。

陈嘉上则联合创办了霍尔果斯壹点意念影业有限公司,把香港的制作经验和内地的产业资源结合,参与投资制作了多部合拍片。

更不用说 CEPA 后来还放开了发行和影院建设限制,允许香港在内地独资建影院、设公司发行国产影片,这些都让两地产业绑定得更紧。

当然,20 多年的融合之路也不是一帆风顺的,文化差异和创作理念的碰撞,曾经让两地团队经历了漫长的磨合期。

香港团队习惯高效快速的拍摄节奏,注重现场即兴创作;内地团队则更强调细节打磨和审查规范,看重剧本的严谨性。

香港电影擅长聚焦市井小人物的悲欢离合,追求对个体命运的细腻刻画;内地电影则更强调宏大叙事和家国情怀,注重呈现集体精神。

这种差异在早期合拍片里特别明显,但随着合作的碰撞,两地电影人慢慢找到了平衡点,实现了有机共生的状态。

比如前文提到的刘家昌的《我要成名》,就以娱乐圈追梦这一跨地域的共通主题,弱化了文化隔阂;

陈德森的《十月围城》,用港片的动作美学包裹内地的历史情怀,让主旋律故事更有感染力;

许鞍华的《明月几时有》,用细腻的港式人文视角讲述香港抗战故事,让家国情怀更动人;

刘伟强的《建军大业》,试着用港片的镜头语言诠释革命历史,虽然在叙事平衡上有争议,但也为主旋律电影的年轻化表达提供了宝贵经验。

还有《打擂台》《岁月神偷》这样的作品,既保留了香港的人文精神,又能让内地观众产生共鸣。

就像电影研究专家张燕说的:

“两地合作不只是技术层面的互补,更是文化观念的求同存异。香港导演的创作技巧与内地的叙事需求形成了情感共振,这种共振不是刻意营造的,而是基于对观众需求的共同理解。”

而这种共振越深入,行业也越清晰地走向融合 —— 当合拍成了主流,曾经的纯港片自然越来越远。

聊到这里,可能很多人会感慨,曾经的港片,那些充满市井烟火气的警匪故事、带着无厘头笑点的喜剧、藏着细腻情感的爱情片,如今随着合拍片成为主流一去不复返了。

确实,纯粹以香港本土故事、本土班底打造的纯港片只会离我们越来越远。

我们缅怀的同时,也得面对一个现实:香港本土市场就那么大,要拍能让更多人看见的故事、做更有分量的作品,和内地融合几乎是必然选择。

行业的规律、市场的选择,从来都不是单靠情怀就能扭转的。

就像陈可辛说的:“港片的魂不会消失,它会变成一种创作基因,融入到更广阔的华语电影里。”

现在,2025 年新规落地,香港电影人能在内地开独资公司,新一代年轻人也能通过创业基地找到机会,这些变化都在让融合变得更自然。

回头看这 20 年,香港电影从低谷爬起来,和内地一起把华语电影的盘子做大,其实已经是很珍贵的故事了。

最后想问问大家:你记忆中印象深刻的合拍片是哪部?而那些让你难忘的经典港片,又给你留下了怎样的回忆?