原创 50亿欧元灰飞烟灭!俄军伊斯坎德尔斩首乌军最后导弹厂,20年心血毁于一旦

【血色黎明:导弹车间的崩塌】

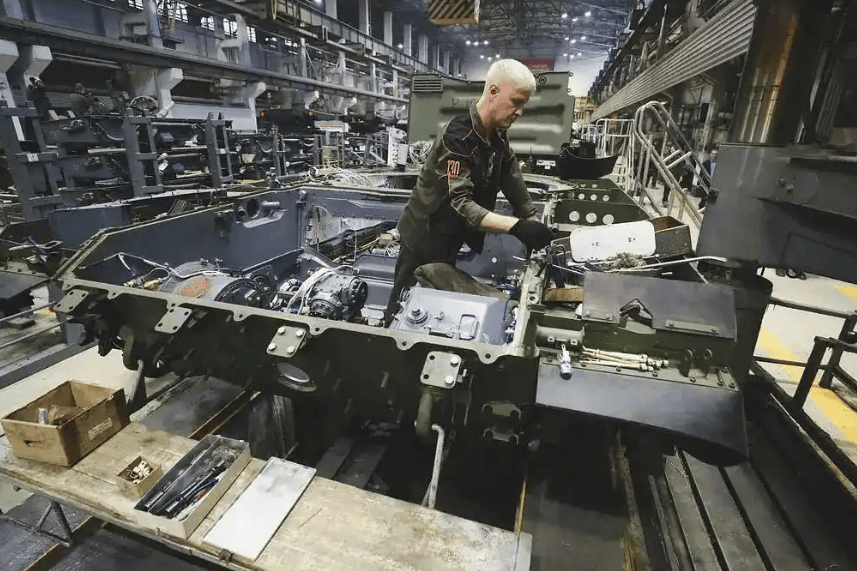

当俄罗斯"伊斯坎德尔-M"战术导弹精确穿透第聂伯罗彼得罗夫斯克州某工业区屋顶时,乌克兰国防工业最后的尊严正在瓦砾堆中挣扎。这座代号"南方机械制造厂"的设施内,刚下线的"Hrim-2"战术导弹尚未完成涂装,便与精密数控机床一同在2000℃高温中扭曲变形。俄军宣称此次打击彻底摧毁了乌克兰制造"游隼"导弹的关键能力,而基辅方面至今未公布具体损失数字。

这场精准打击的戏剧性在于:就在袭击前72小时,泽连斯基还在基辅军事论坛上展示"首批100枚国产导弹"的生产计划。那些被赋予"摆脱西方依赖"政治意义的武器,此刻正与工程师团队的梦想一同湮灭在火光中。卫星图像显示,爆炸形成的蘑菇云直径超过400米,冲击波将周边3公里内的玻璃全部震碎。

【二十年梦魇:从"Hrim"到"游隼"的挣扎】

追溯至2006年,乌克兰在苏联遗产上启动的"Hrim"导弹项目,堪称后冷战时代最曲折的军工传奇。当时的设计蓝图显示,这款射程280公里的战术导弹将采用复合制导系统,命中精度可达30米——这些参数在当年足以跻身世界先进行列。但现实是残酷的:2011年完成原型测试后,项目因每年仅3000万美元的预算陷入停滞。

转折点出现在2015年沙特资本注入时。乌克兰军工厂巧妙打出"出口射程280公里、自用版500公里"的招牌,将自用版命名为充满力量感的"游隼"。但这份看似精明的商业操作,实则暴露了军工体系的致命缺陷:当2018年项目再次停滞时,沙特投资已如泥牛入海。直到2024年德国提供50亿欧元专项资金,生产线才重新启动。

【精准斩首:现代战争的工业维度】

此次打击暴露的不仅是俄军情报能力,更是现代战争对工业基础的毁灭性打击。俄军使用配备卫星导航的"伊斯坎德尔-M",以3米级精度命中导弹总装车间,同时发射的"口径"巡航导弹则摧毁了燃料库和测试台。这种"手术刀式"打击,将乌克兰耗时三年重建的导弹产能彻底归零。

更值得关注的是打击时机的选择:就在乌克兰宣布首次成功试射"Hrim-2"(实际射程300公里)后仅48小时。俄军事专家伊万·科诺瓦洛夫指出:"这证明莫斯科对基辅军工动态的掌握已达到分子级。"而所谓射程500公里的"游隼"专供版,很可能从未走出图纸阶段。

【系统性崩塌:苏联遗产的最后挽歌】

当最后一台五轴联动数控机床在爆炸中损毁,乌克兰失去的不仅是生产能力,更是整个技术传承体系。曾孕育"撒旦"洲际导弹的南方设计局,如今只剩下37名核心工程师。产业链断裂的残酷现实,在数据中体现得淋漓尽致:为恢复导弹生产,基辅不得不从白俄罗斯进口特种钢材,从土耳其采购惯性导航元件。

这种依赖外援的脆弱性,在2025年3月的试射中暴露无遗。尽管德国资金激活了生产线,但关键部件仍需进口:固体火箭发动机来自法国,制导系统依赖以色列技术。当俄军打击切断供应链时,整个项目立即陷入瘫痪。

【战略启示:工业血脉的决胜意义】

这场打击揭示的现代战争法则令人警醒:

- 产能摧毁战:摧毁1条导弹生产线仅需2枚"伊斯坎德尔",而重建需要10年时间和50亿美元

- 技术断代危机:乌克兰军工体系已连续12年未培养新型导弹工程师

- 外援依赖症结:德国50亿欧元仅换来3个月生产周期,却无法重建技术生态

更严峻的是,此次打击使乌克兰失去对俄本土150公里内目标的打击能力。而俄军同期在沃罗涅日部署的新型导弹预警雷达,已能提前3分钟预警"Hrim-2"的发射。

【废墟上的警示:军工体系的生死时速】

在导弹工厂的废墟中,散落着未完成的导弹壳体和工程师的笔记。那些标注着"射程500公里"的设计图,如今成了最沉重的讽刺。当俄罗斯用精准打击证明"摧毁生产能力比消耗库存更高效"时,基辅的决策者们或许该重新审视:在持续600天的冲突中,究竟是武器数量决定胜负,还是工业血脉的存续定义战争潜力?

(结语)

第聂伯河畔的硝烟尚未散尽,但乌克兰军工的"游隼"之梦已彻底破碎。当最后一台精密机床在烈焰中扭曲,随之湮灭的是一个国家维持战略打击能力的最后希望。这场打击不仅改写了战场规则,更向世界宣告:现代战争中,没有完整工业体系的军队,终究只是待宰的羔羊。