原创 “这钱明明在存折里好好的,咋就没了呢?”七旬老人存折4万元20年未动,银行却称钱被银行卡异地取光了

“这钱明明在存折里好好的,咋就没了呢?!”

河南郑州,72岁的张大爷拿着20年前的存折去银行查账,本想看看4万元存款的利息涨了多少,没想到银行工作人员却告诉他:您的钱已经被异地取光了!

理由是——这4万元在15年前就通过银行卡分多次在外地ATM机上全部取走了。

这究竟是怎么回事呢?一起来看看吧。

1

01案例回顾

(为保护当事人隐私,本文人物均采用化名)

事情还得从20年前说起。2004年,张大爷刚退休,手里攒了4万块钱,这在当时可不是个小数目。

他来到家附近的银行,将这笔钱全部存入了定期存折,想着等以后急用时再取出来。

谁知这一存就是20年,张大爷几乎把这事给忘了。

直到最近整理家务时,他翻出了这本泛黄的存折,顿时眼前一亮:“哎呀,我咋把这茬给忘了!这些年利息得涨不少吧?”

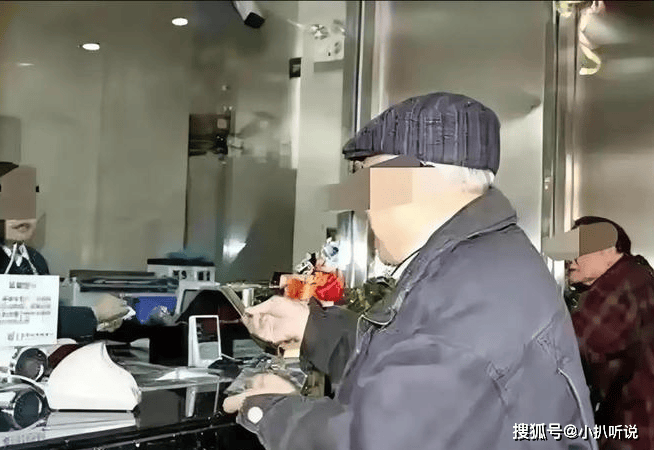

兴冲冲地来到银行,张大爷满怀期待地把存折递给柜台工作人员:“姑娘,帮我查查这里面现在有多少钱。”

工作人员接过存折,在电脑上操作了一番,脸色突然变得严肃起来。

“大爷,您这个账户...余额是0。”

“啥?!”张大爷瞬间瞪大眼睛,“不可能!我这钱20年都没动过,咋会没了?!”

工作人员调出详细流水记录,耐心解释道:“您看,2009年开始,这个账户就陆续有取款记录,都是通过银行卡在外地ATM机上取的,到2010年就全部取完了。”

张大爷顿时感觉脑子有点转不过来:“我从来没办过银行卡,这钱咋能被别人取走?这真的不是银行搞错了吗?!”

他当即质疑:“我就办了个存折,从来没要过银行卡,你们是不是搞混了?”

银行负责人闻讯赶来,调取了更详细的资料:“张大爷,我们查到您在2005年确实办理过一张银行卡,当时是存折和银行卡关联的同一个账户。”

“我啥时候办的卡?我咋不记得?”张大爷一脸茫然。

负责人拿出当年的办卡资料:“您看,这上面有您的签字,还有身份证复印件。”

张大爷仔细一看,确实是自己的签名,可他怎么也想不起来什么时候办过这张卡。

“就算我办过卡,可我从来没拿到过啊!卡在哪里?密码是什么?我啥都不知道!”

这件事一出,网友炸了:

“存折里的钱莫名其妙就没了?这也太离谱了!”

“20年前的事,谁还记得那么清楚?”

“银行有监管责任,不能让客户稀里糊涂丢钱!”

那么,从法律的角度如何看待此案呢?

2

02案例分析

本案核心争议:存折账户与银行卡关联同一账户,客户不知情的情况下资金被取走,责任如何认定?

根据《民法典》规定:“金融机构应当保障存款人的合法权益,确保资金安全。”

银行方面的责任:

银行在为客户办理银行卡时,应当充分履行告知义务。如果客户对于存折与银行卡关联同一账户不知情,银行就存在告知不到位的问题。

银行卡的发放和激活流程是否规范?如果客户从未收到银行卡,那这张卡是如何被他人获得并使用的?这涉及到银行内部管理是否存在漏洞。

ATM机异地取款时的身份验证是否充分?如果不是本人操作,银行的安全防护措施是否到位?

客户方面的情况:

虽然张大爷声称不记得办卡一事,但办卡资料上确实有本人签字和身份证复印件,说明当时可能确实办理过相关手续。

20年前银行业务流程可能不如现在规范,客户对于各种金融产品的认知也相对有限,在不充分了解业务性质的情况下签字也是可能的。

关键证据分析:

最重要的是要查清楚:银行卡究竟是如何落入他人手中的?取款操作是否为本人进行?

如果能证明银行在卡片保管、发放或密码设置环节存在疏漏,导致他人非法获取并使用,那银行就要承担主要责任。

根据《民法典》规定:“因当事人一方的违约行为,损害对方财产的,应当承担赔偿责任。”

最终经过多方协商和调查,银行承认在当年的业务办理过程中确实存在管理不规范的问题,主动承担了大部分损失,向张大爷赔偿了3.5万元,并承诺加强内部管理,避免类似事件再次发生。

3

03深刻教训

4万元存款20年未动,却被神秘银行卡取光,消费者防不胜防!

保护资金安全本是银行的基本职责,但谁会想到办个存折,还会莫名其妙多出张银行卡?

这起案例给我们敲响了警钟:

对于银行方面:

办理任何金融业务时,必须充分告知客户所有相关信息 银行卡的发放、激活流程要严格规范,确保卡片安全送达客户本人 ,建立完善的异常交易监控机制,及时发现和阻止可疑操作

对于消费者而言:

办理银行业务时要仔细了解所有条款,不明白的地方一定要问清楚 定期查询账户流水,不要让资金“睡大觉” *妥善保管所有银行凭证和相关资料

有网友热议:“20年前的事,谁记得那么清楚?银行不能把责任全推给客户!”

也有网友表示:“这事说明银行内部管理确实有问题,不然卡咋会跑到别人手里?”

更有专业人士指出:“金融机构有义务保障客户资金安全,不能因为时间久远就推卸责任。”

本案最大的教训是:无论过去多少年,银行都有责任为自己的服务质量和安全管理承担责任。而作为消费者,我们也要提高自我保护意识,及时关注自己的账户变化。

对于此案您怎么看?欢迎您留言谈谈。

声明:本文内容基于真实案件改编,当事人姓名及相关信息均已进行匿名化或虚构化处理,旨在保护个人隐私。文章仅以案例形式为大众提供法律知识普及,不构成任何法律建议或指导。