原创 断供19天,中国恢复安世供货,不卖给国外,并且只收人民币

前言

10月下旬,安世半导体中国子公司的一则公告,给持续19天的全球芯片供应乱局划上了阶段性句号。

简单来说就是:恢复供货,但只面向中国市场,并且所有交易必须用人民币结算。

显然,这不是一次简单的“重启供应”,而是中国在半导体产业链博弈中亮出的明确态度。

欧洲车企没了安世的芯片,让荷兰自行解决

事情的起因,要从9月底荷兰政府的“突然出手”说起。

当时他们搬出一部冷战时期的旧法案,以“国家安全”和“防止技术外泄”为由,直接冻结了安世半导体的全球资产,还一口气罢免了所有中方高管。

讽刺的是,就在荷兰这么一番操作之前,美国那边刚刚更新了“实体清单50%穿透规则”,将安世半导体纳入了监管范围,因此合理怀疑,荷兰的行为更像是同步跟进。

说到底,就是想借着“技术管控”的名义,把安世这个半导体领域的关键玩家攥在手里,进而卡住中国产业链的脖子。

然而,荷兰政府千算万算,偏偏算错了最重要的一步,那就是安世半导体的根不在荷兰,而在中国。

这还真不是我们自吹自擂,资料显示,安世70%以上的产能都集中在中国东莞以及上海临港的工厂,并且就连芯片生产最关键的封装测试环节也要依赖于中国工厂才能完成。

换句话说,荷兰抢的是“控制权”的名头,真正能让芯片落地的产能和产业链,都在中国手里。

所以当中国商务部在10月初下令实施出口管制,要求中国境内生产的安世芯片全部停止对外发货时,全球供应链瞬间“掉了链子”。

消息一出,最慌张的莫过于全球车企,安世的芯片普遍运用在汽车电子系统当中,毫不夸张的说,从功率器件到传感器,车企的每一个环节都离不开它。

欧洲的宝马、大众、奥迪,美国的汽车工厂,还有日本的车企,手里的芯片库存撑不了几周。

德国汽车工业协会甚至发了预警,说要是11月前供不上货,欧洲车企累计损失能超过200亿欧元;美国汽车创新联盟也急着敦促各方解决问题,怕下个月就停产。

就连没直接和安世合作的大众,因为合作供货商用的是中资企业零件,也被牵连进来,只能眼睁睁看着生产线面临“无米下锅”的风险。

这些车企急得团团转,纷纷把压力给到荷兰政府,你惹出来的麻烦,得你负责解决。

不好意思,以后得按中国的规矩来

就在荷兰政府被全球客户催得焦头烂额,开始意识到“夺权”不是终点时,安世中国在断供19天后,放出了恢复供货的消息。

然而,两个关键限制,直接让荷兰政府的“如意算盘”落了空:只卖国内,只收人民币。

先说说“只卖国内”的考量,国内车企同样需要安世的芯片,要是跟着全球市场一起“断供”,国内汽车生产线也会受影响。

恢复对中国市场的供应,首先是为了稳住本土供应链,让咱们自己的车企能正常生产,不用跟着海外市场一起焦虑。

更重要的是,这是在明确告诉荷兰政府:你抢了安世的“总部控制权”,但产能和市场在中国,你说了不算。

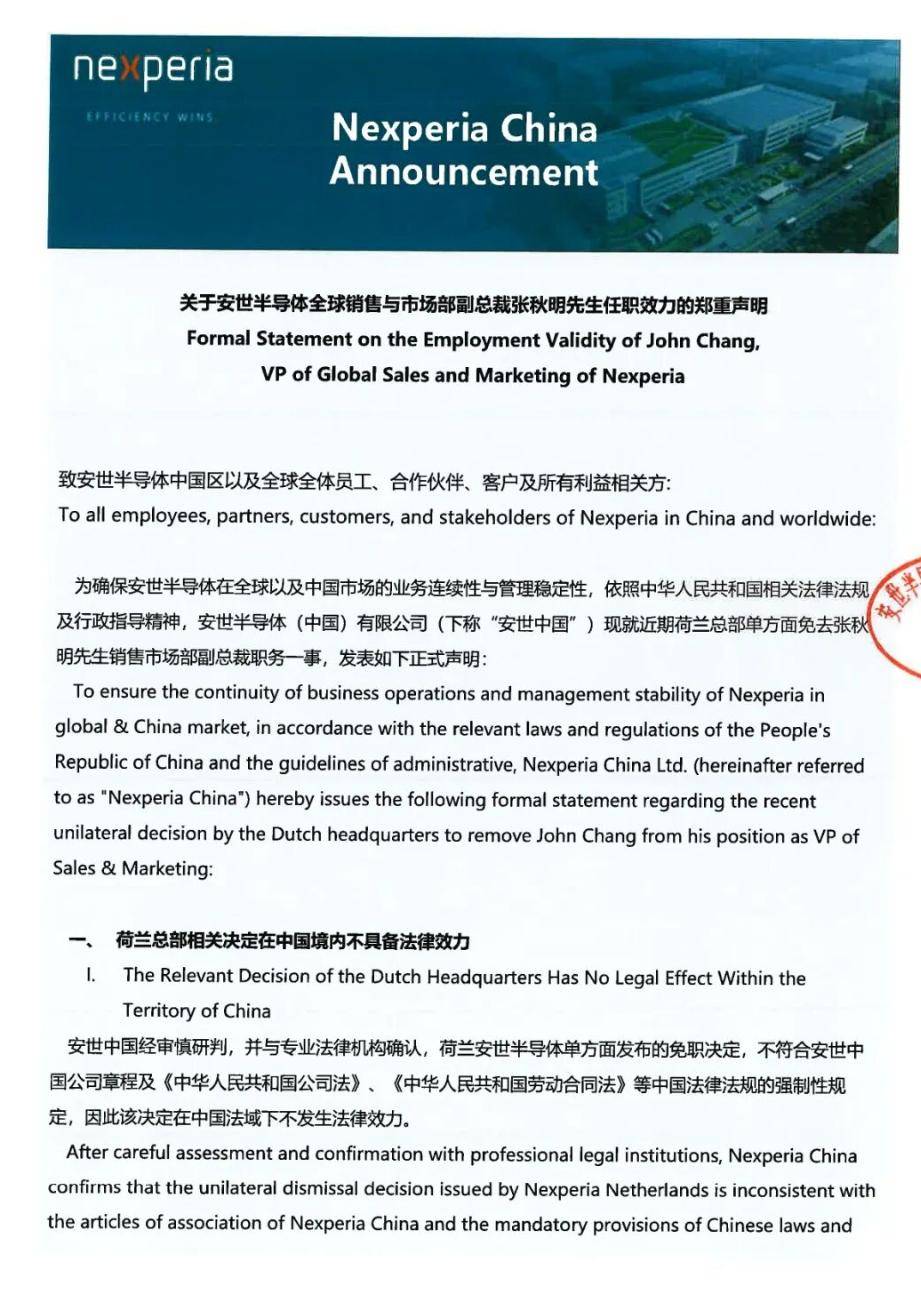

值得一提的是,安世中国后来为此专门发表声明,大概意思就是根据中国的法律条款来说,荷兰总部罢免中方高官的决定在中国根本不具备有法律效力。

相当于从法律上划清了和母公司的界限,以后安世中国的生产、运营,得按中国的规矩来。

用人民币结算,恰恰说明中国在全球产业链中的话语权在不断加重

再看“只收人民币”这步棋,更是耐人寻味。以前安世中国做交易,都是用美元结算,一来二去总要受汇率波动的影响,有时候还得担心美元清算系统的限制。

毕竟这些年,美国常用美元霸权搞金融制裁,谁也不想被“卡脖子”。

现在换成人民币结算,对国内企业来说是实实在在的方便:不用再算来算去规避汇率风险,交易流程也简单了。

对中国来说,这也是一次在高科技领域的“人民币试水”。

以前半导体、能源这些领域,大多是美元说了算,现在安世中国凭着产能优势,让客户按咱们的货币规则来,说明中国在产业链里的话语权,正在慢慢变重。

荷兰政府这时候才真正慌了神。

他们原本以为抢了控制权,就能掌握芯片的“主动权”,可没想到中国一断供,全球客户都来找他们麻烦,订单堆在手里完成不了,还得面对车企的指责。

后来荷兰经济大臣多次联系中国商务部,想坐下来协商,甚至欧盟副主席都公开表示希望协调双方,避免局势升级。

中方的态度很明确:想解决问题,得拿出诚意。毕竟是荷兰有错在先,先是无视法律程序强行夺权,又跟着美国搞技术管控,现在想靠“谈谈”就恢复以前的状态,没那么容易。

更别说安世的母公司闻泰科技已经放话,要通过一切法律途径维权,说不定还要把这事闹到国际法庭,要求荷兰政府赔偿损失,这一下,荷兰更是腹背受敌。

结语

其实这次安世事件,本质上就是一次“实力对话”。

荷兰政府想借着美国的势头,用老套路拿捏中国企业,却忘了中国早已是全球供应链里绕不开的一环;

想靠“技术牌”施压,却没想到中国能在19天里稳住阵脚,还拿出了更有主动权的应对方案。

恢复供货不是妥协,而是告诉所有人:中国愿意维护正常的产业链秩序,但前提是自己的利益不受侵犯。

以后再想打中国企业的主意,可得先掂量掂量:能不能扛得住全球供应链断链的后果?能不能接受游戏规则的改变?

毕竟现在的中国,早已不是能随意拿捏的对象,供应链的主动权和金融结算的话语权,正在一点点回到我们自己手里。