银行直接下场卖房,市场更慌了?

最新有个新鲜词“银行直供房”,啥意思呢?

就是多地的银行,特别是一些小的农信社,在四五线城市直接卖房,少则几十套,多则几百套,宣告银行也加入了楼市大混战。

大家发现,有市场估价约200万元的房产,近日在某第三方拍卖平台上以150万元成交,直接由银行作为出售方完成了交易,成交价低于市价25%。

深扒一下,这种折价房,还不是个例。

据统计,四川农信系统挂牌出售房产标的高达2.4万个,广东农信系统有1.2万个,辽宁1.1万个,贵州9000个,吉林2000多个……不仅农业银行,建设银行、交通银行等多家银行,也在通过线上平台大量直接销售房产。

图片来源于网络

那么问题来了:这些“银行直供房”到底是哪来的?

实际上,银行房源大多来自不良贷款处置。随着楼市下行,当企业或个人借款人无力还贷时,银行通过债权剥离取得完整产权。但房子放在银行手里又不能下崽,收得多了,就成了“烫手山芋”,自然需要放进市场来“卸货”。

现在这市场现状,中介卖房都跑断腿;银行这位“超级玩家”还来插一脚,带着数万套“低价房源”直接下场,会不会加速二手房价下跌?

先别着急悲观“天塌了”,更别急着“捡漏”。

这里面水深着呢,咱们一一细说!

为什么让大家先别太悲观呢?

首先,开源证券研报显示,部分上市银行按揭不良整体上行,但房贷在银行所有贷款业务里,居然还是“最乖、最稳”的那个宝宝,银行直供房目前占房地产市场的比例,还属于九牛一毛。

第二,银行收回的房子,买房的人至少早已经付完了首付,即便不还按揭了,银行再收回房子卖了,两相叠加,损失毕竟有限,价格下探也有限。国家宏观调控也不会允许银行打价格战,给房地产“雪上加霜”。

第三,银行直供房与法拍房大同小异,2025年6月,全国法拍房挂拍量达3.2万套,但成交仅3215套,成交率只有10%,流拍现象普遍;对比二手房市场数据,2024 年全国二手房交易超300万套,月均成交25万套。法拍房的市场本来就很小,银行直供房成交量又能有多少,这种“小市场”,对房价的影响,微乎其微。

现在无良自媒体和部分中介鼓吹恐慌,大家千万保持冷静!

我知道制造恐慌才是流量密码,但真正的专业是帮大家规避风险,而不是利用情绪。

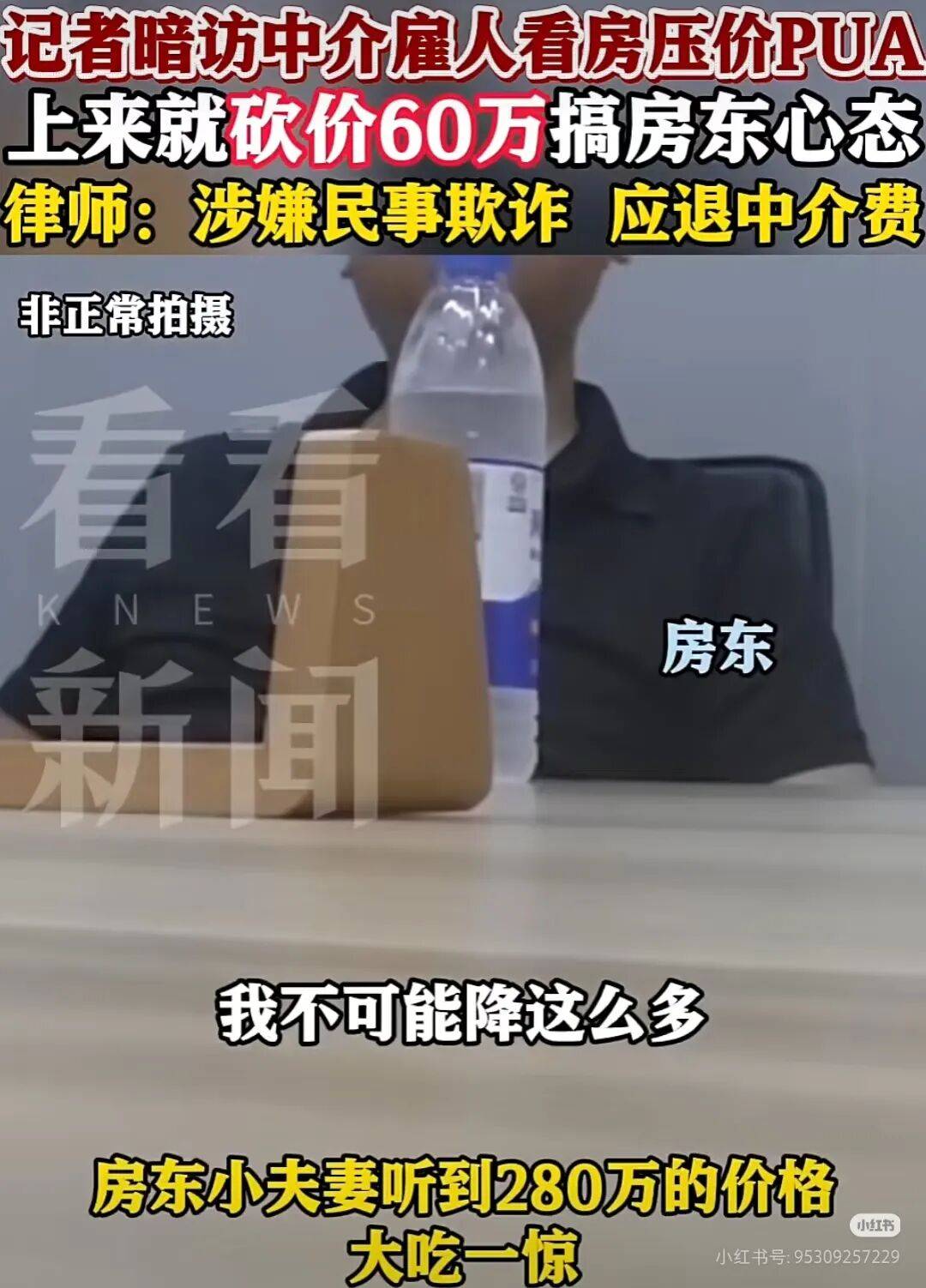

还记得前段时间“临时演员买房”的新闻吗?

图片来源网络

上海某房东要卖房,心理预期的底价是538万元,但中介和买家却张口就砍到480万元,直接报出了房主的心理底价,态度还非常强硬。但实际上“买家是假的,交易也是假的”,一些中介招募“临时演员”来看房,或者直接扮演买家,把价格压到“白菜价”给房东施压,击溃房主的心理防线后,逼你“割肉”甩卖,他们再低价吃进,转手赚差价。

要知道,无论是盲目,还是恐慌,都是别人眼里的商机。

市场越乱,心越要定。

老罗有句话,话糙理不糙:“当你欠银行100万,着急的是你,当你欠银行一个亿,着急的是银行。”

同理,当房价下跌只是少数人的烦恼,可能没人管;但当它成为大多数人的困扰,国家比你更上心。

今年“十五五”规划公告和正文,含“房”量都较五年前直线上升,哪怕房地产不再是经济引擎,那也是保民生的支柱性行业。

引擎可以换,但民生“压舱石”绝不能丢。

房地产可以慢下来,但绝不能倒下去。

为什么让大家先别急着捡漏?

“银行直供房”,之所以便宜,核心在于银行处置这类资产的根本目的,并非追求利润最大化,而是快速化解自身的金融风险。

“银行直供房”并不等同于我们熟知的“法拍房”。它的出现,正常是法拍流拍或者其他原因不奏效的情况下,银行才会选择“以物抵债”,将房产产权过户至自己名下,再拿出来卖。换句话说:法拍打折都没人要的房子,才轮得到成为“银行直供房”。你品,你细品。

即便未来银行想跳过法拍的漫长周期,直接收回来就卖,大家想想能“扔给”银行的房子,都是出于什么原因?要么是家里发生了重大变故,比如失业、重病,收入彻底断流了;要么是当初盲目狂加杠杆,现在区域市场下挫非常严重,房主直接甩手了。

但这些房源都有一个共性——非主动意愿割让。

大家转动聪明的小脑瓜想一想,是原房主心甘情愿卖的二手房坑多,还是这种被银行强行收来的“抵债房”坑多?