原创 绝了!特朗普发钱新套路:每人发2000美元,结果本来就是你的钱?

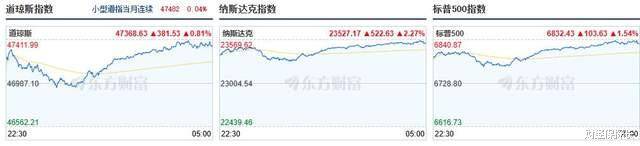

11月10日晚上,欧洲股市全线大涨,美股三大指数也都表现良好。道琼斯指数上涨了0.81%,纳斯达克上涨了2.27%,标准普尔500指数上涨了1.54%。与此同时,黄金和白银的价格也一路飙升,COMEX黄金突破了4100美元/盎司,COMEX白银回升至50美元/盎司。

这一切的背后有两个主要原因:

首先是美联储的戴利发言,表示决策者应保持对进一步降息的开放态度,暗示12月可能会再次降息。

其次是特朗普在他的社交媒体平台“真实社交”上发帖,宣布政府将向大多数公民发放至少2000美元的“红利”(高收入群体将被排除在外)。

美国最高法院目前还在就关税合法性进行争论,但特朗普却已经迫不及待地通过社交媒体向美国民众许诺:每人至少2000美元的现金红利,听起来是不是很诱人?

但别急着高兴,这已经不是特朗普第一次用这种方式“画饼”了。

特朗普宣布银行账户里将自动转入2000美元,这让许多人认为家里的财务状况马上会改善几千块。谁不期待呢?谁不想相信呢?

但问题是,这个“发钱”的背后到底是什么样的真相呢?

特朗普之所以提到要发钱,实际上是在宣称他的关税政策能为美国创造数万亿美元的财富,最终目标是用这些财富来偿还国债,并给民众发放现金红利。他将反对者称为“傻瓜”,并盛赞美国是“世界上最富有、最受尊敬的国家”。

这听起来确实很振奋人心,但问题是,这笔钱到底从哪里来?如何发放?谁能拿到?

特朗普却什么都没提。毕竟,画饼这事儿,如果想得太多,就不容易继续画下去了。

财政部长贝森特倒是站出来“解释”了一下,表示这2000美元可能通过减税来实现,比如取消小费税、加班税、社保税,或允许汽车贷款利息抵扣。

简单来说,就是你本来该交的税不交了,这就算是“发钱”给你了。这种逻辑,真是让人哭笑不得。

回顾特朗普的承诺记录,我们不难发现,他早就玩得很熟了。

今年初,他曾说要用马斯克领导的“政府效率部”节省下来的资金来发放补贴。而在10月的采访中,他又提出了发放1000到2000美元的计划,还吹嘘关税每年能够为美国带来超过1万亿美元的收入。

现在,他直接决定发放2000美元,尽管高收入人群将被排除在外。

然而,《华尔街日报》、Axios等多家美国媒体注意到一个尴尬的事实:特朗普虽然多次提出这一计划,但从未付诸实际行动。

他的承诺越来越具体,金额越来越诱人,但真正的“钱”始终没出现。

特朗普一直宣扬关税能够让美国“赚大钱”,但是经济学家们对此持不同意见。

关税本质上就是对进口商品征收的额外税收,最终买单的还是美国的消费者和企业。如果你去超市购物,商品价格上涨了,那就是关税导致的“结果”。

更让人讽刺的是,科罗拉多斯普林斯的市民还在排队领取政府救济,因为政府“停摆”已经持续一段时间,许多人连基本生活都难以维持。而特朗普却在社交媒体上大肆吹嘘“股市创下历史纪录”以及“几乎没有通胀”。

这种画面,确实让人感觉有些魔幻。

那么,为什么特朗普要在这个时候提出“2000美元红利”呢?

答案其实很简单:最高法院正在审理联邦政府关税是否合法,他急需民意支持。

通过给民众“画个饼”,让大家认为“关税政策是好事,能给我发钱”,自然能够赢得选民的支持。至于能不能兑现,那就只能留待以后再说。

反正选票才是最重要的。

别忘了,从2018年到2020年,美国也实施了多轮现金刺激计划——但结果如何呢?

这些刺激计划带来了债务的爆炸性增长、通胀上升,而贫富差距几乎没有缩小。

政策看似惠及了一部分人,但真正的结构性问题并没有得到解决。

实际上,其他国家的经验也告诉我们,单纯依靠发钱并不能有效解决问题,修补制度才是更为长远的办法。

政治家们将社会福利的底层逻辑随意套用到选票工具上,结果却让许多人变成了“韭菜”。

发钱导致的债务压力最终会转化为更高的税收、更严厉的社会福利削减,甚至会进一步压榨劳动者的权益和生活质量。

换句话说,这些“甜头”背后隐藏的是更加沉重的负担,是让普通民众为眼前的短暂满足支付未来的经济自由。

这次的发钱政策其实是一场豪赌,目的是为了吸引选民眼球和媒体关注,做足“关心民生”的面子功夫。

然而实际上,政治家们通过这笔钱争取选票,同时也转移了公众对其他更复杂问题的注意力。

别忘了,背后还有着复杂的贸易战、税改、国际经济博弈等因素。“免费的钱”往往会成为政治博弈中的一张“王牌”,在选战中发挥作用。

天下没有免费的午餐,尤其是在政治的桌上。

政治家的承诺,往往是最容易看穿的谎言。

毕竟,画饼这事儿,说起来容易,做起来——其实也不难,只要你不打算真做。