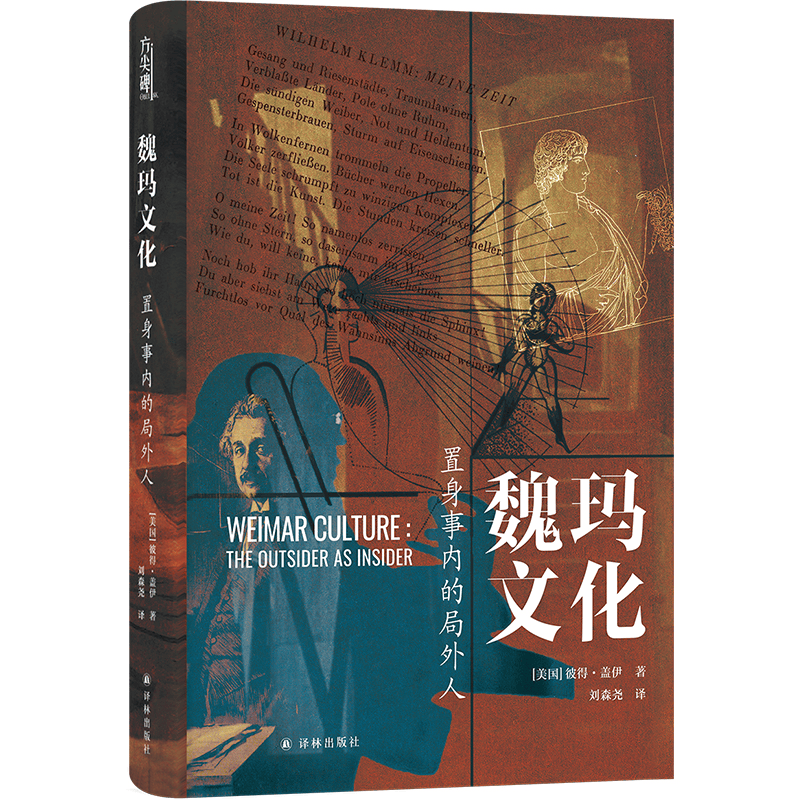

书讯 |《魏玛文化》一次短暂却耀眼的现代性实验,一段孕育激情与焦虑的黄金年代

在动荡与危机中,魏玛共和国却迸发出思想与艺术的奇迹——这是现代文化短暂却璀璨的黄金时代。彼得·盖伊以犀利的笔触,重现了那个“局外人成为主角”的时代图景。从文学到音乐,从心理学到建筑,魏玛文化既是现代性的巅峰,也暗藏毁灭的预兆。今天重读这本书,不仅是追溯一段惊心动魄的历史,更是对我们当下文明境遇的深刻启示。

【内容简介】

在第一次世界大战的废墟与第二次世界大战的阴影之间,德国短暂而炽烈的魏玛共和国孕育出20世纪最激进、最现代的文化实验。思想史大师彼得•盖伊,以深邃笔力描绘了一代政治生活的“局外人”——艺术家、科学家、思想家——如何在动荡中成为德国文化的中心力量。从包豪斯建筑到布莱希特戏剧,从弗洛伊德心理学到马列维奇构图,《魏玛文化》不仅是一次历史的回望,更是对现代性的光明与暗面的深刻剖析。在今日世界面临着文化的焦虑与断裂之际,盖伊笔下的魏玛,警示与启示并存,令人久久回味。

【作者简介】

彼得•盖伊(Peter Gay,1923—2015),德裔美籍历史学家、思想史权威。其研究横跨启蒙运动、维多利亚文化、精神分析与现代主义等多个领域。生于柏林、逃亡于纳粹统治之下的少年经历,使他对魏玛共和国文化命运有着特殊的理解与关切。其笔下的魏玛既是记忆之地,也是现代性的隐喻。

【书籍目录】

一 诞生的创伤:从魏玛到魏玛

二 理性的社群:妥协者与批评者

三 秘密的德国:诗的力量

四 对完整性的渴望:现代化的试炼

五 儿子的反叛:表现主义的年代

六 父亲的复仇:写实主义的兴起和衰落

附录:魏玛共和国政治简史

参考书目

译名对照表

【精彩文摘】

“魏玛共和国”是一种概念,是一种企图成为现实的概念。最初把立宪国会设在魏玛的决定,完全是出于谨慎的考量——正如魏玛共和国的首任总理菲利普·谢德曼后来所说,因为柏林不安全。但魏玛则象征一种预言,至少是一种崭新开始的希望,这是一项带有默契的共识,早在战争期间就已由协约国方面共同达成,但德国方面则坚决反对,这种情况说明了两个德国的存在:一个是黩武好战的德国,完全卑微地臣服于权威,致力于侵犯他国,同时强烈拘泥于形式;另一个则是抒情诗一般的、人文主义哲学的以及世界大同的德国。德国曾经尝试走俾斯麦和施利芬的路线,现在则尝试要走歌德和洪堡的路线。要嘲弄这种对过去传统的偏好很容易,没有比这更容易的了。

魏玛共和国成立十五年后,亦即其垮台之时,流亡英国的杰出历史学家阿图尔·罗森贝格曾以尖酸刻薄的语调去回顾这个立宪国会,他如此写道:“历史,向来是不肯认同武断所选择的象征的。”这种看法可说相当公允,魏玛的选择,部分源于一种一厢情愿的想法,只不过没想到在歌德的城市建立国家,并不能保证如此做即可建立一个能维持歌德意象的国家,甚至无法保证其持续存活。这个共和国建立在挫败的基础上,活在一场纷乱不安之中,最后则死于灾难。从一开始,许多人就已经带着漠不关心的、幸灾乐祸的态度等着看一场好戏,这种态度刚好可以用一个德文单词“Schadenfreude”(幸灾乐祸)来形容。然而,魏玛的选择绝不是堂吉诃德式的,也不是武断的,有一阵子这个共和国并不是没有机会。不管一些爱嘲弄的历史学家怎么说,如果说魏玛共和国从一开始即已暗示了可能的结局,那么其结局的样子并非不可避免,如同这个共和国的一位幸存者,敏锐的观察家托尼·施托尔珀所指出的,这个共和国的特点就是在受苦中展现其创造力,在绝望中努力挣扎,并且在无情而强大的敌人之环伺下维持一线生机。我要补充强调的是,这种从一开始即流露出来的、此一共和国无可避免会遭遇覆灭命运的悲观论调,恰好助长了这个共和国能够去完成其具有先见之明的工作。显然魏玛共和国的终结并非不可避免,因为当时拥护这个共和国的人都对魏玛这个象征严肃以待,并且努力不懈地赋予这个理想真正的内涵。

魏玛的理想包含旧与新两个层面,在20年代,“愤世嫉俗和充满信心”“追求新颖和回头寻根”等等对立式的惊人混合现象,可以说是战争、革命及民主的综合产物,而这之中的组成要素都来自遥远和新近的过去,由这新的一代去加以唤醒和使之复活。歌德和叔本华,发生重大事件的1848年和1871年,对新一代的魏玛而言,都是活生生的现实,而魏玛风格所继承的“直接先祖”则可追溯到19世纪90年代和20世纪初,那时此一论调仍然处于热烈争论。“德国艺术,从布尔乔亚到通俗的转变”——也就是从印象主义到表现主义——“艺术长久以来总是走在革命前面”这样的论调,出自1919年初的改革期间有文化教养的艺术爱好者的谈话之中,大致说来可算是相当剀切中肯。剧作家弗兰克·魏德金德完成于1891年的《青春的觉醒》一剧,是他第一出也是后来众所公认最重要的剧作,这一年刚好是威廉二世把俾斯麦免职的次年,这出著名戏剧的创作,至少比威廉二世后来全面发挥他那引向灾难的特殊才能的时间,要早上好几年。

德意志帝国对现代化运动始终抱着强烈的敌意,皇帝威廉二世和皇后奥古斯特·维多利亚在品位上向来倾向庸俗华丽的排场、金碧辉煌的装饰及夸张滥情的人像画,比如柏林的胜利大道,道旁两排壮观的大理石纪念雕像,即明显流露一种威廉式的低俗趣味。大学更是充满矫饰的浮夸气息,他们不断灌输给学生一种暧昧不明的理想军国主义,并宣扬排斥新艺术和社会科学的观念。总而言之,犹太人、拥护民主人士以及社会主义者,就像一群局外人,被当局摈斥于高等学府的神圣殿堂门外。皇后还一度介入干预理查德·施特劳斯的《莎乐美》和《玫瑰骑士》两剧在柏林的上演,她似乎把描写颓废的艺术魅力和才华看成不可忍受的道德败坏。凯绥·珂勒惠支所绘有关无产阶级的海报被政府当局视为不合时宜而加以干扰取缔。1908年,皇帝把柏林国家画廊的负责人胡戈·冯·楚迪免职,因为他在艺术上的品位过于颠覆传统。四年后,康定斯基和弗朗茨·马克一起出版了一部论文、绘画和音乐乐谱的合集,书名叫作“蓝骑士”,他们共同署名把这本书献给楚迪。当时的新艺术让统治阶层觉得坐立难安。1893年,巴伐利亚地区一位政治家克洛德维希亲王,去看了格哈特·豪普特曼的《汉诺蕾升天记》一剧,回家后在日记中这样写道:“扭曲畸形的一出作品,社会的、民主的、写实的,同时充斥病态滥情的神秘主义,令人神经快要扯裂,整个看来无比可憎。事后我们去博尔夏德家,喝了香槟、吃了鱼子酱之后,才稍稍回复正常的心态。

*以上内容摘自《魏玛文化:置身事内的局外人》

*本文经出版社授权发布