原创 托卡耶夫扛不住特朗普施压,哈国大型钨矿 70% 股权归美企,该矿价值数十亿美元,系军工核心材料

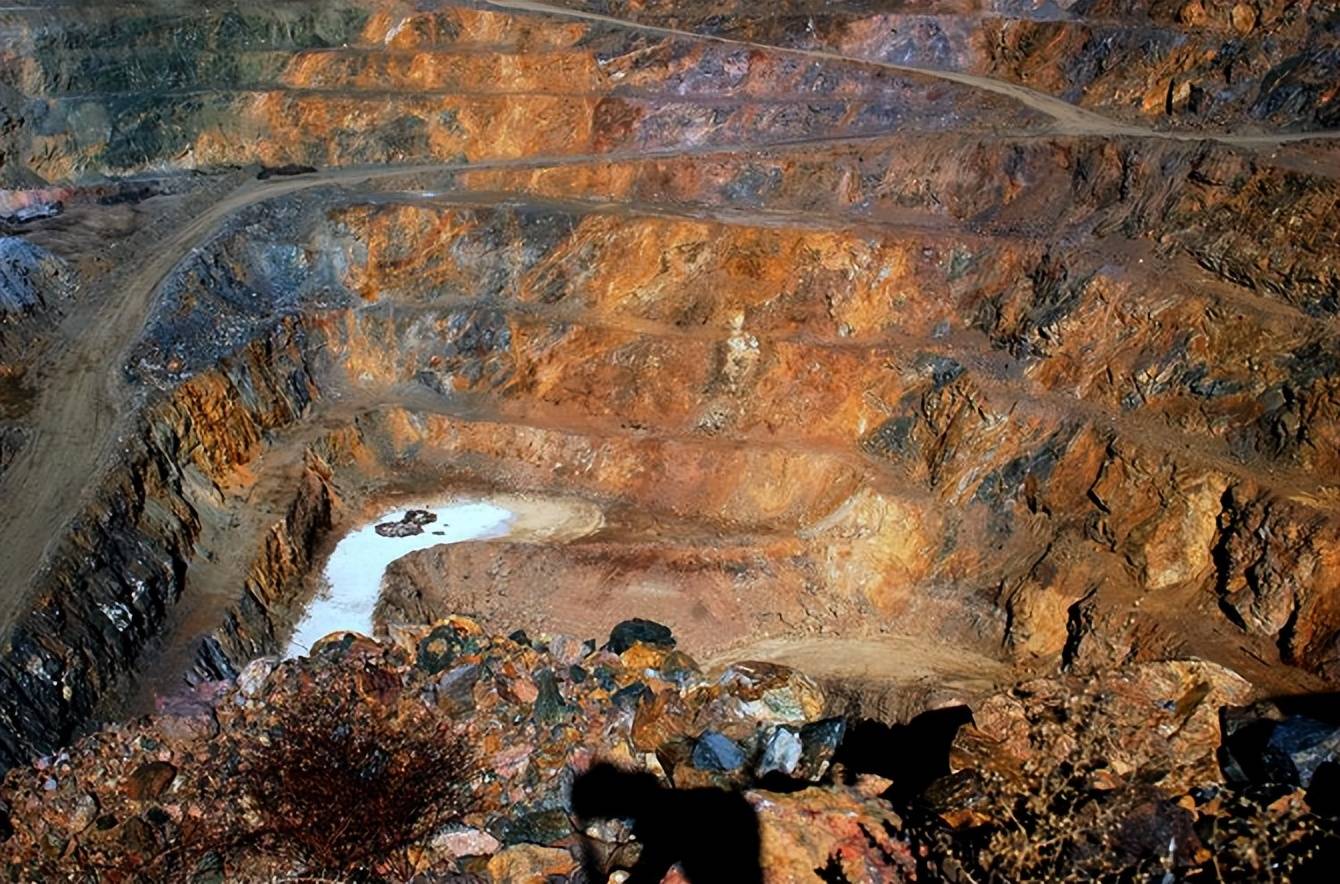

托卡耶夫在白宫签字的那一刻,哈萨克斯坦北部荒漠里沉睡的钨矿突然成了大国博弈的筹码。特朗普政府用一纸协议撬动了全球战略金属供应链的棋盘——美国私营矿业投资公司Cove Capital LLC拿下了哈萨克斯坦两处钨矿床70%的控股权,这个被业内称为"军工血液"的稀缺资源,正在改变中亚地缘政治的化学方程式。

钨矿争夺战背后藏着赤裸裸的军工密码。当路透社披露合作协议细节时,五角大楼的战略家们恐怕正在举杯庆祝。这种熔点高达3422摄氏度的金属,直接决定着穿甲弹能否击穿现代坦克装甲、导弹推进器能否耐受极端高温、航空发动机叶片能否在烈火中保持强度。全球超过80%的钨产量长期来自中国,这个数字像达摩克利斯之剑悬在美国国防工业头顶。特朗普亲自操盘的中亚矿产协议,本质上是在给西方军工体系购买"保险单"。

哈萨克斯坦的抉择暴露了夹缝国家的生存困境。表面上托卡耶夫在华盛顿谈的是矿产合作,实际上是在地缘政治钢丝上找平衡点。这个国家40%的外贸额依赖中国市场,却不得不考虑白宫开出的条件:要么接受美国资本控制战略矿藏,要么面对西方在贷款和防务支持上的冷遇。彭博社看到的内部文件显示谈判转折极具戏剧性——原本接近签约的中企突然出局,美资以"非常规"方式介入,最终协议签署的时机精准得像经过军事化校准。

特朗普的"C5+1"峰会正在把中亚变成资源新冷战的战场。当五位中亚领导人坐在白宫宴会厅时,他们面对的是美国精心设计的"矿产捆绑套餐":除了哈萨克斯坦的钨矿,乌兹别克斯坦还承诺三年内向美国关键领域投入350亿美元,土库曼斯坦的天然气、塔吉克斯坦的稀土、吉尔吉斯斯坦的金矿都摆上了谈判桌。美国哈德逊研究所的评估报告直白得令人心惊:这些资源对于从智能手机到F-35战机的制造都至关重要。

中国在中亚的根基远比美国想象的牢固。虽然钨矿项目易主令人遗憾,但北京二十年经营的基础设施网络正在发挥作用——中欧班列的铁轨贯穿哈萨克斯坦全境,里海油气管线连接着中亚能源心脏,上合组织的安全合作机制早已深根固柢。美国能买走矿藏开采权,却搬不走整个互联互通体系,这就像能砍倒一棵树却毁不掉整片森林的生态。

关键矿产的争夺正在重塑21世纪的安全观念。特朗普政府把供应链安全上升到国家安全层面,用贸易协议包装战略资源控制意图。从阿富汗撤军时狼狈不堪的美国,如今在中亚用支票本开辟新战场:钨矿对应穿甲弹、稀土对应隐形战机、锂矿对应电池驱动装备。这种"矿业军事化"趋势比传统军备竞赛更隐蔽,也更具有颠覆性。

中亚国家正在集体演练"多向结盟"生存策略。托卡耶夫接受美国投资的同时,哈萨克斯坦仍保持着与中国的能源合作;乌兹别克斯坦向美国开放矿产勘探,却继续参与"一带一路"项目。这种看似矛盾的外交舞蹈背后藏着小国智慧——他们清楚知道在巨人博弈中,最大的危险就是被迫选边站队。

钨矿易主事件预示着全球资源版图的重构加速度。当 Cove Capital 的地质工程师踏上哈萨克斯坦矿区时,他们代表的不仅是商业资本,更是美国《国家安全战略》中明确列出的关键物资保障使命。这场争夺早已超越普通商业竞争范畴,白宫用投资协议落实战略部署,北京则用长期合作构建韧性网络,双方在欧亚大陆腹地下着一盘多维度的棋。

资源民族主义与全球化供应链正在发生剧烈碰撞。特朗普强调的"关键矿产多元化"战略,本质上是通过资本输出实现资源控制。但现代工业体系复杂得像精密钟表,强行拆解供应链可能引发连锁反应——美国军工企业最终会发现,得到矿藏只是第一步,如何将矿石变成战机发动机耐高温部件,还需要跨越技术转化、物流运输、产业配套的漫漫长路。

中国的应对之策藏在历史经验里。从蒙古的稀土到刚果的钴矿,资源争夺战从来都是持久战。当美国忙着签协议夺矿权时,中国正在帮助中亚国家建设铁路网、电站和工业园。这种"根系战略"比"摘果战术"更可持续——矿藏终有枯竭之日,但基础设施和经济融合创造的发展动力,才会让合作伙伴关系历久弥新。

托卡耶夫面对的选择题,其实是所有中等强国在大国博弈时代的缩影。当特朗普在社交平台炫耀千亿美元合作协议时,中亚国家的领导人正在计算更复杂的公式:如何在获取短期投资与保持长期自主性之间找平衡点?钨矿争夺战教会世界一个道理:资源控制权可能随着一纸协议易主,但真正的战略主动权,永远来自能够创造共同发展价值的系统性能力。