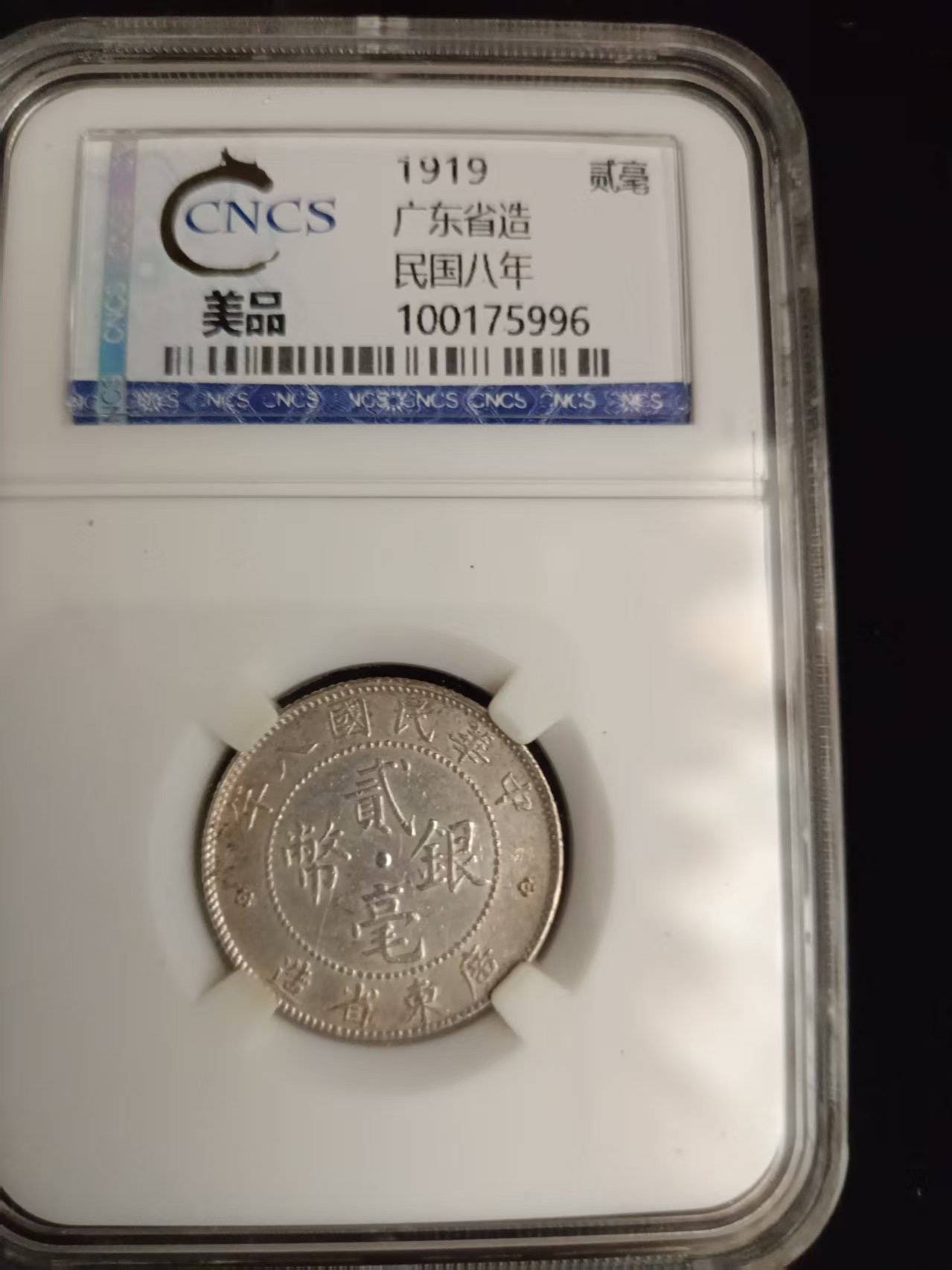

杨王中珍藏-广东省造民国八年二毫银币

广东省造民国八年二毫银币:民国初年的地方货币缩影

广东省造民国八年二毫银币,是民国初年广东省政府为适应地方经济流通需求铸造的银质辅币,因成色稳定、流通范围广,成为研究民国初期华南地区货币体系与金融史的重要实物,同时也是当前钱币收藏市场中兼具历史价值与观赏性的热门品种之一。

从铸造背景来看,这款银币的诞生与民国初期的货币改革进程紧密相关。1912年民国建立后,虽推行“废两改元”的货币改革方向,但各地货币体系仍处于过渡阶段,地方造币厂仍需铸造适应本地流通的辅币。广东省作为当时经济活跃的沿海省份,早在清代就有悠久的机制银币铸造历史(如“龙洋”),民国八年(1919年),广东造币厂延续此前“二毫”银币的规格,正式铸造发行该年份银币,主要用于日常小额交易,补充主币流通的空缺,其铸造一直延续至民国后期,民国八年版则是早期代表性年份之一。

币面设计分为正面与背面,布局清晰且蕴含民国初年的政治符号:正面中央为圆形珠圈,珠圈内镌刻“贰毫银币”四字,字体为端庄的楷书,自上而下、自右而左依次排列,珠圈外上方刻有“广东省造”四字,下方标注铸造年份“民国八年”,左右两侧各有一朵小巧的四瓣花星纹饰,既起到装饰作用,也让币面布局更显对称协调;背面则以民国时期标志性的“嘉禾图”为核心图案,两束饱满的嘉禾(稻穗)环绕中央,象征“五谷丰登”与民生安定,嘉禾图案中央竖刻“20”阿拉伯数字,代表“二毫”的货币面值,整体设计简洁大气,既延续了清代机制币的纹饰传统,又融入了民国建立后的新视觉语言。

在流通与收藏价值层面,广东省造民国八年二毫银币因铸造量较大、流通覆盖广东及周边桂、闽部分地区,成为民国初期华南地区小额交易中的“硬通货”,其流通痕迹(如磨损、包浆)也成为反映当时民间经济活动的直接证据。如今在收藏市场中,这款银币的价值主要受品相(分为未流通、近未流通、极美、优美、良好等等级)、版别差异影响:普通流通品相的银币因存世量相对充足,价格较为亲民,适合入门级藏家;而原光未流通、币面无磨损且细节清晰的品相,或存在细微版别差异(如字体大小、花星细节变化)的稀有版,因存世量少,收藏价值更高。

此外,这款银币的历史意义还在于其作为“地方辅币”的代表性——它既体现了民国中央政府货币改革与地方实际流通需求的平衡,也反映了广东地区在近代货币史上的重要地位,是连接清代机制币与民国现代货币体系的重要过渡品种,无论是用于历史研究还是收藏鉴赏,都具有不可替代的价值。