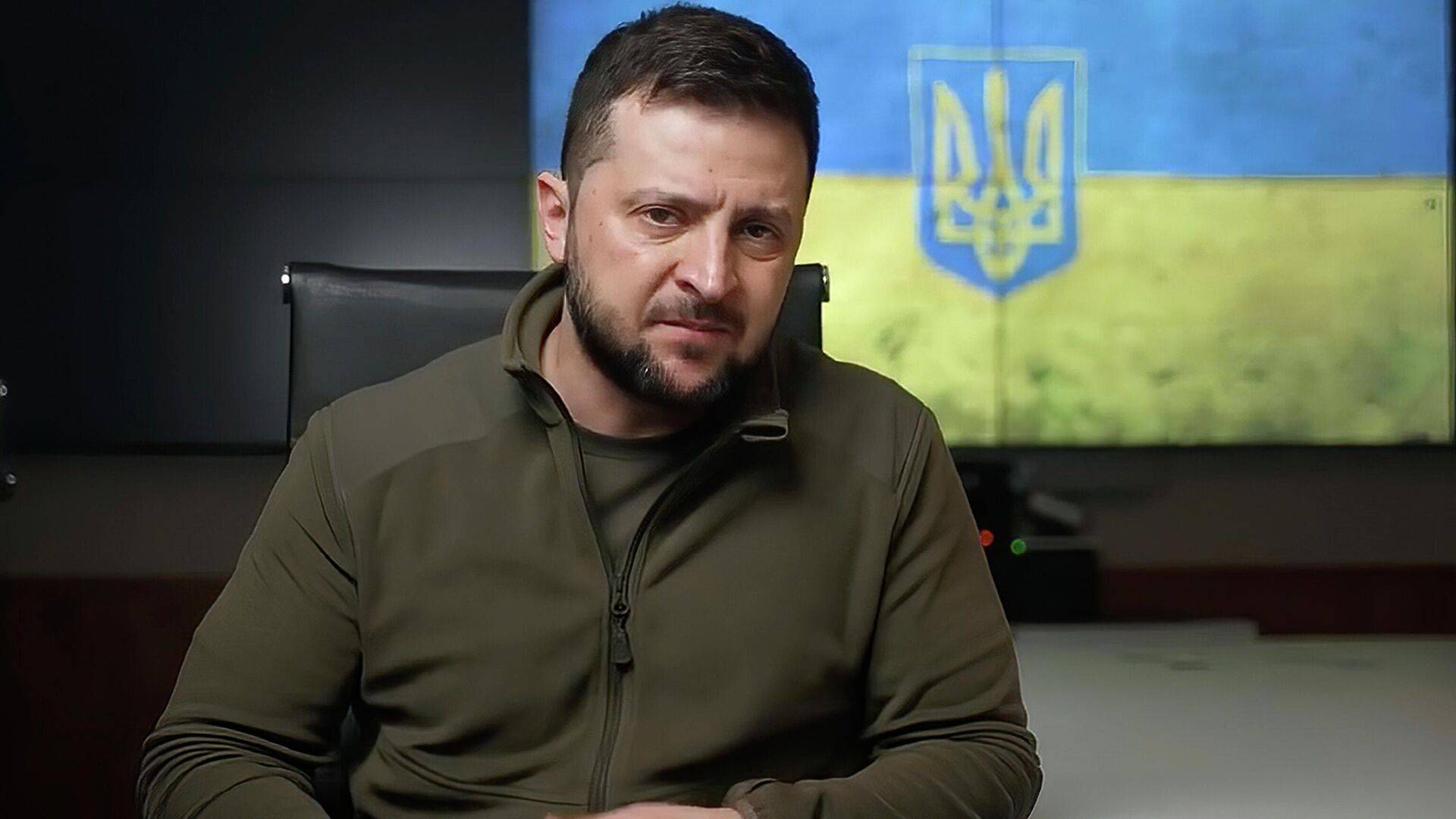

原创 美议员爆料称:泽连斯基每月转5000万美元到沙特银行?

最近,美国共和党众议员安娜·保利娜·卢娜在节目中提出了一个震撼性的指控:她声称泽连斯基每月向沙特阿拉伯的银行账户转账约5000万美元,资金用途不明。这个未经证实的说法迅速在社交媒体上引发广泛讨论,也让人们重新关注乌克兰获得的数百亿美元援助资金的去向问题。

卢娜表示,她从“情报渠道”得知了这笔持续几个月的巨额转账,但她拒绝提供任何具体的证据或来源,包括银行流水或交易凭证。她称,这笔资金的“用途不明”,并且“非常可疑”,呼吁美国财政部和国会审计部门介入调查。

面对这一指控,乌克兰总统办公室、沙特金融管理局以及美国白宫均未给出明确回应。乌克兰方面简短地表示“暂不评论网络上的传闻”,沙特方面则表示“不对个别客户事务置评”,而白宫国安会重申,所有援助资金都有严格的追踪机制。

这种模糊的回应既没有否认也没有确认指控,这使得话题在公众和媒体中继续发酵。这不禁引发了一个问题:如果这些指控毫无根据,为什么不直接反驳?

这一风波之所以迅速升温,与当前的国际政治环境密切相关。自俄乌冲突爆发以来,美国已向乌克兰提供了超过1000亿美元的军事和经济援助,欧盟等西方国家的援助也非常可观。然而,随着战争的长期化,西方国家内部的“援乌疲劳”情绪逐渐加剧。美国共和党内的反对派一直质疑这些资金的使用效率,而在欧洲,一些国家的民众也开始抱怨在本国经济困境的情况下,依然需要继续对乌克兰提供援助。

与此同时,泽连斯基近期的一些公开言论和这一指控形成了鲜明对比。过去半年里,泽连斯基多次向欧美领导人表示,乌克兰军队“缺乏炮弹和军饷”,甚至要求西方承担乌军士兵的工资。他还抱怨武器交付速度“像蜗牛一样慢”,要求加快援助进度。但如今,却传出可能存在巨额海外转账的消息,这一反差使得公众质疑其财政透明度。虽然这些指控尚未被证实,但这种强烈的对比已经在一些人心中留下了疑问。

如果这笔转账确有其事,可能有几种解释。首先,有人猜测,乌克兰政府可能出于战略考虑,将部分援助资金兑换成硬通货,存放在中立国沙特,以便为战后重建做准备。毕竟,在战争中,乌克兰的银行系统遭受了重创,国内的资金安全性较差。然而,这种做法的合法性和必要性仍然值得怀疑,因为西方援助资金本身就有严格的用途限制和审计机制,为何需要通过第三国来操作?

另一个可能性是,乌克兰可能通过沙特账户向第三方军火商支付现金,以绕过美国对某些武器的使用限制。然而,沙特近年来加强了反洗钱审查,每月5000万美元的固定转账极容易引起监管机构的关注。

目前,美国国会的共和党议员已要求财政部和国际开发署在30天内提交关于乌克兰资金流向的详细报告,而乌克兰的反对党也准备向议会提案,要求公开所有海外账户信息。如果沙特收到正式的司法协查请求,按照双边条约,沙特方面也需要配合调查。即便最终无法证实指控,这场风波已经暴露出西方援助体系在透明度方面的漏洞。

无论这些指控最终是否成立,它都提醒我们:在信息化时代,透明度不仅是道德要求,更是国际合作的基础。对于乌克兰来说,及时公开财务记录并邀请独立审计,可能是平息质疑的最佳方式。而对于西方援助国来说,建立更完善的资金追踪机制,也是对本国纳税人的责任。只有让每一笔援助都经得起检验,国际支持才能稳定持久。