原创 美国签下800亿美元协议,狂建AP1000反应堆和小型模块化堆!

在蔚蓝的星球上,一场无声的战争早已悄然展开。硝烟不再弥漫于战场,而是充斥在电网和服务器之间;武器不再是导弹,而是以千瓦时计算的电价和轰鸣的核反应堆。当全球都还在为芯片技术的竞争而激烈争斗时,中国却悄无声息地将人工智能竞赛的胜负,押在了最基础的能源——电力上。

有些欧美的能源专家看着这些数据,都不禁摇头:“中国人疯了吗?”因为全球近80%的新建火力发电、70%的光伏电力、50%的水电和风电项目,都集中在中国。中国的总发电量已经突破了10万亿千瓦时,相当于美国、日本、德国、英国的总和。而中国西北地区的电价已降至每度0.15元,比全球平均电价低了三倍多。这不仅仅是一个发展问题,而是用“电力白菜价”直接封死了工业化和AI时代的两扇大门。

对于低端制造企业来说,电力成本就是生死攸关的因素。越南的工厂一周五天停电,三星和苹果都在越南北部挤在一起,就是为了享受中国云南和广西的稳定电力供应。尽管中国的劳动力成本相对较高,但它仍然牢牢占据着全球纺织业的霸主地位,甚至中国的纺织业总产量已远超南亚和孟加拉两国的总和。这一现象可以用电力来解释——比如,我们一条裤子生产所消耗的电费,比人工成本还要高。

再往上看,AI技术本身也是一个巨大的“电老虎”。直接来说,GPT-4进行一次训练的电力消耗相当于500万度电,相当于一个中型城市几天的总用电量!这不仅是一个惊人的数据,它还揭示了人工智能未来发展的重大隐患。到2030年,全球人工智能的年耗电量预计将突破9450亿千瓦时,几乎相当于三峡水电站三年的发电量。这个数据警示着人工智能的未来发展将对全球能源供应带来巨大的压力。

在此情形下,美国的硅谷巨头们也开始坐不住了。OpenAI的服务器由于电力不足,频繁出现宕机现象,甚至马斯克也公开警告:“如果明年电力不足,所有芯片都将无法运转。”微软和亚马逊纷纷抢购核电站的供电协议,甚至重新启动了1979年发生过核泄漏的三哩岛核电站。但美国的电网老化严重,像得州雪灾那样,电费一度飙升200倍,频繁断电,电力问题成了家常便饭。

在这种情况下,中俄似乎已经拿出了所有的牌,美国也似乎毫无保留地打出了“最后底牌”。今年10月底,美国政府与西屋电气签署了价值800亿美元的协议,将大规模建设AP1000反应堆和小型模块化反应堆。而特朗普也提出了“到2050年,核电将增加三倍”的目标,并且日本砸下3320亿美元资金,协助硅谷的科技巨头们全力押注核能发展。这一切都仅仅是为了撬开中国在AI时代能源供给上的“大门”。

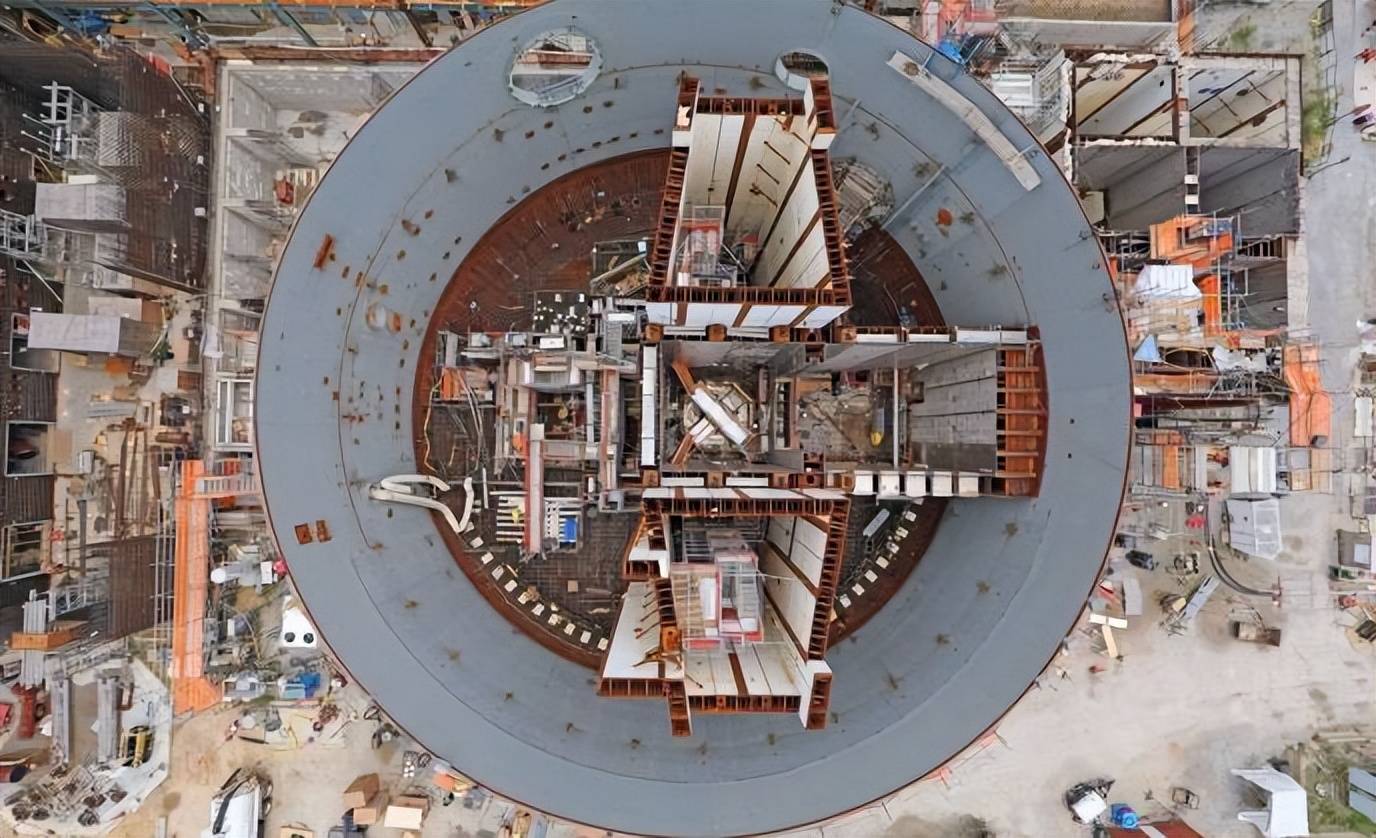

然而,美国在核电这条道路上的步伐并不顺利。核电站审批周期长达15年,成本超支500%已经成了常态。例如,佐治亚州沃格特尔核电站建了10年,预算超支高达200亿美元。而全美93座在运核电反应堆的平均年龄已经达到42岁,21世纪以来只新建了两台。相比之下,中国已经拥有55座在运核电机组和23座在建核电项目,占全球在建核电机组总数的40%。中国的“三代技术”已经实现全产业链国产化,成本仅为美国的1/3,福建漳州和广东廉江的核电项目就像“下饺子”一样快速推进。

中国核电的底气,源自于70年来不懈的努力与积累。早在1958年,苏联专家撤走后,中国的技术人员还得依靠算盘计算核反应的参数。到2015年,“华龙一号”压力容器技术突破西方的垄断,价格只有海外报价的三分之一。民营企业如西子洁能和沃尔核材也制造出了全球唯一的核级零部件,这些零部件的寿命设计比核电站本身还要长10年。如今,中国已经建立了“三代技术为主、四代技术为储备”的技术体系,甚至钍基熔盐堆的示范项目也已经开始。

能源战争背后,实际上是两国战略定力的较量。中国从1955年启动核工业时就已经布局长远,光伏、风电、核电等多条路径并行发展,甚至在一些地方出现了“负电价”现象——电力过剩。与此相反,美国则陷入了资本短期回报的困境,核电项目周期长、回报慢,资本不愿意投入。结果就是,当中国的核电站成了AI算力的“能源奶妈”时,美国的科技巨头们仍在为是否能保持充足电力而忧虑。

这场竞赛的最终结局,或许已经在中国西北的戈壁滩上写下了答案。甘肃民勤的钍基熔盐堆、青海德令哈的聚光储热系统、淮东-皖南特高压电网——这些项目或许不为大众所熟知,但它们正是中国为AI时代做好准备的“光明动力”。正如黄仁勋在一次演讲中无奈承认的:“中美AI竞赛,中国二比一领先。”除了芯片外,市场和电力的优势正在逼迫美国渐渐陷入困境。