原创 美军又出状况!2.5万吨巨舰在日本突发火灾,损失金额高达23亿美元

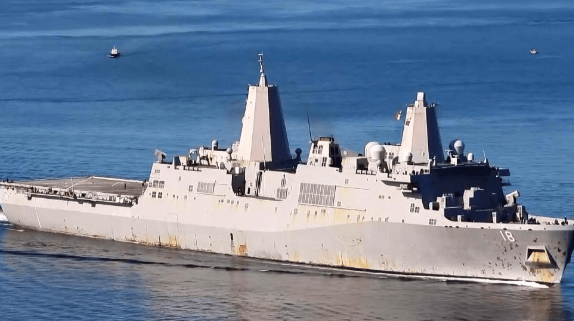

8月20号傍晚,美军的“新奥尔良”号两栖船坞运输舰在冲绳宇流麻市附近海域着火了。这船可不一般,是第七舰队第76特遣队的主力,属于圣安东尼奥级,两万多吨的大家伙,平时主要任务就是把海军陆战队、装备和弹药运到前线,干的都是硬活。

按美国第七舰队的说法,火势在21号凌晨4点就控制住了,算下来烧了12个小时;可冲绳中城海上保安部早上8点还说在灭火,两边说的时间对不上,这事一下子就变得有点微妙。更显眼的是,美军还多次找日本帮忙,先是叫了民用消防拖船过来给船头喷水降温,后来日本海上自卫队、海保厅还有地方消防队都掺和进来了。

见过“好人理查德”号事故的人,看到这场景估计会有点恍惚——又是两栖舰、又是火灾、又是盟友来帮忙,感觉历史绕了个圈又回来了。

火是20号下午4点开始烧的,军舰一开始从外海往港口开,路上有两艘日本消防拖船在船头两侧一直喷水。从视频里能看到,喷水是对着前半部分的舱室,那地方一般住人、放装备,还有火控系统和弹药库。不过给弹药库附近喷水降温,不代表着火点就在那,更像是为了防止弹药爆炸的必要操作。

这种大吨位两栖舰,要是内部火蔓延到弹药舱,风险直接拉满,所以先控温再灭火,流程本身没问题。但有意思的是,现场几乎看不到明火和浓烟,反倒是冷却水喷得挺欢,这大概率是火在舱室里“闷烧”——通风和损管的分段起作用了,外面看着还行,里面可能已经乱糟糟。

美军说12小时控制住,日本说早上还在救,外界甚至有人觉得烧了快24小时。对一艘正在服役的两栖舰来说,这个时长根本不是“小故障”,而是对整个应急系统的大考验。

起火原因现在官方还在查,这会儿负责任的说法只能是“等着看结果”。但有两个方向值得盯着:一个是电气系统出问题,比如小短路没及时发现和处理,最后越烧越大;另一个是维护时带了明火,比如焊接,火星掉进了不好清理的舱缝或电缆沟里,这种火最怕拖,一拖就成了“持久战”。

要是在岸上,一辆车自燃五分钟就灭了,最多送4S店换个线束;可军舰就是个“钢铁迷宫”,到处是电缆,舱室一层叠一层,管路跟毛细血管似的,火在一个地方阴燃,顺着通风管和线缆槽慢慢扩散,外面根本看不出来。把着火的舱室封起来,不让火蔓延,牺牲局部保整艘船,这是损管教材里的标准操作,但代价就是耗时间,得等可燃物烧完或者温度降下来,外人看着像“磨磨蹭蹭”,其实是专业选择。

说到损管,就不得不提美军这几年老被说的“舰上应急能力”。媒体和专家主要有两类批评:一是虽然常搞演练,但实际效果差,流程看着全,真出事就乱了;二是装备老化、维护不及时,海外部署任务太重,船长期不在母港,只能靠临时维修“打补丁”、凑供应链来维持战备。

两栖舰本身结构复杂,内部空间大、舱室密,既要管飞行甲板和机库,又要管车辆甲板和泛水坞舱,还得顾着住舱和武器舱,要管的点比驱逐舰多得多。不管是技术人员做方案,还是船员实操,只要有一个环节掉链子,火就可能“绕着走”。

这次“新奥尔良”号,在港外往回开、反复叫日本帮忙,还跟日方说法对不上,这种“慌乱感”藏都藏不住。有人拿它跟“好人理查德”号比,那艘是在船坞大修时着火的,当时又在施工又在拆装,最后整艘船都报废了;现在“新奥尔良”号还没到那地步,但内部着火的范围、电缆和电子系统的损坏程度,才是决定它命运的关键。维修不怕花钱,就怕遇上“多个系统一起坏”,一修就相当于“全换新”,那成本就没法算了。

更有意思的是美日之间的小插曲,让这事的舆论热度更高了。第七舰队说“灭完火了”,日本海保说“还在救”,外媒还爆料美军反复求日本帮忙,可日本没马上响应。这几件事放一起,看着就像“盟友之间变脸比翻书快”。

我没法猜他们心里想啥,但从公开信息能看出双方都有自己的小算盘:美军想把这事压成“流程对、结果可控”的小事,早点找回面子;日本没着急帮美军“圆场”,愿意慢慢来,按自己的说法讲。这种抢话语权的情况,在联合行动里很常见。

很多人觉得这是“同盟有裂痕”,我倒觉得这才是“同盟政治的真实样子”——有共同利益,也有各自的算计,遇上麻烦事,先想谁来担责。这次美军有想把“日本响应慢”的锅甩出去的意思,日本就用“还在扑救”的说法怼了回去。

两栖船坞运输舰的作用就是“装人装货-运过去-维持运转”,第七舰队第76特遣队和驻冲绳的第31远征队经常一起行动。公开信息显示,“新奥尔良”号在白沙码头装了两天货,离开后没多久又开回来,外界猜它可能在等护航,或者要跟其他船汇合后去南海。

但从战备节奏来看,这场火肯定会打乱第七舰队两栖兵力的调度。船临时“坏了”,要么找同型号的船补位,要么调整海军陆战队上船的时间。划不划算,得看军舰损坏情况和维修需要多久。要是内部多个关键舱室都坏了,维修时间变长,那就是“兵力空缺”;要是只是局部舱室和电缆、设备坏了,可能几个月内就能修好归队。