为什么西汉黄金多而东汉黄金少?西汉巨量黄金消失之谜

翻阅历史,你会感受到西汉时期黄金数量令人咋舌。

那些帝王们要么动辄就是上百斤、上千斤、甚至上万斤的黄金对功臣们大手一挥,说赏就赏。

当初汉文帝一次性赐给周勃5000斤黄金,陈平、灌婴分别拿到了2000斤,都是因为他们在平定诸吕之乱时立下赫赫战功。

再比如汉武帝,嘉奖灭匈奴有功的将士,一次性下拨黄金超20万斤,另一次更是一次性赏出50万斤黄金,这也是整个汉代单笔黄金赏赐最大的一次。

到了汉宣帝,对霍光的贡献一再肯定,总共也给了他7000斤黄金。

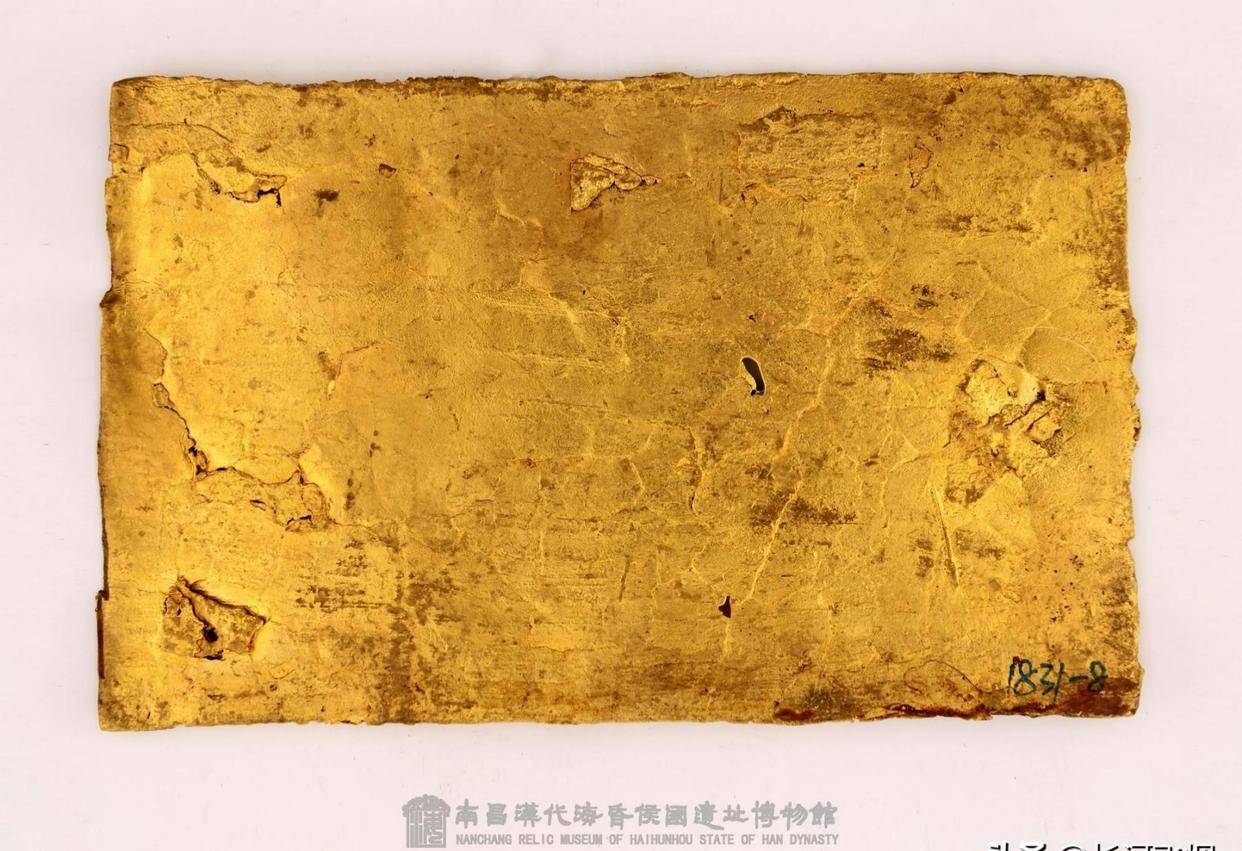

近几年在江西南昌发现的海昏侯刘贺的陵墓,考古出土金饼385枚、马蹄金48枚、麟趾金25枚、金板20块,总重量合起来在230多斤,换算成西汉时期的称重其实有460斤左右——西汉一斤约相当于今250克左右,含金量接近99%,几乎就是纯金。

海昏侯陵墓挖出来的金器,让距离汉代两千多年的我们对西汉黄金究竟有多少有了非常直观的体会。

那会儿黄金真的是又多又常见,且不仅赏赐、馈赠、酎金、罚金、收税、交易处处见黄金的身影。

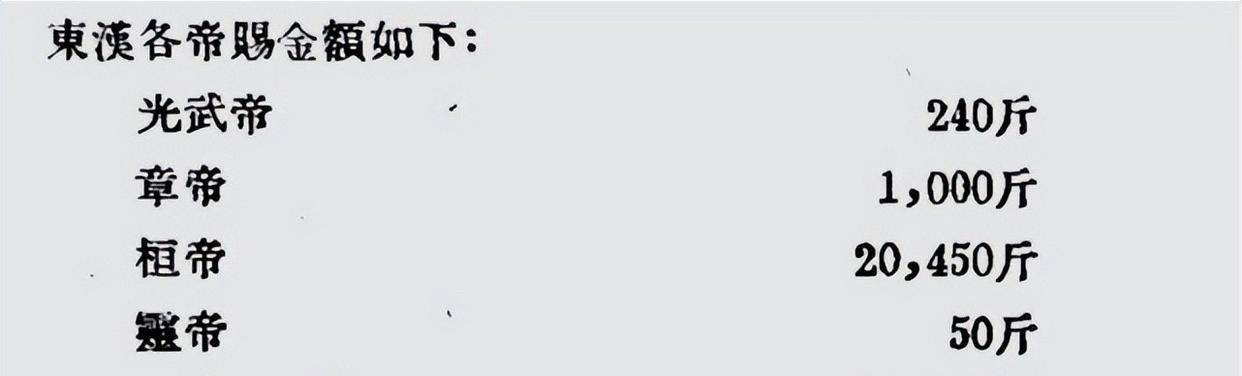

可同样是汉朝,到东汉时风向突变。

史书上皇帝赏给官吏臣子的黄金数量刷地掉下来,几斤、几十斤的居多,就连百斤级别金条都很难见到,显得格外抠门。

相较西汉,简直不能同日而语。

连考古发掘中东汉墓出土的黄金都远远落后于西汉,不比不知道,一比吓一跳。

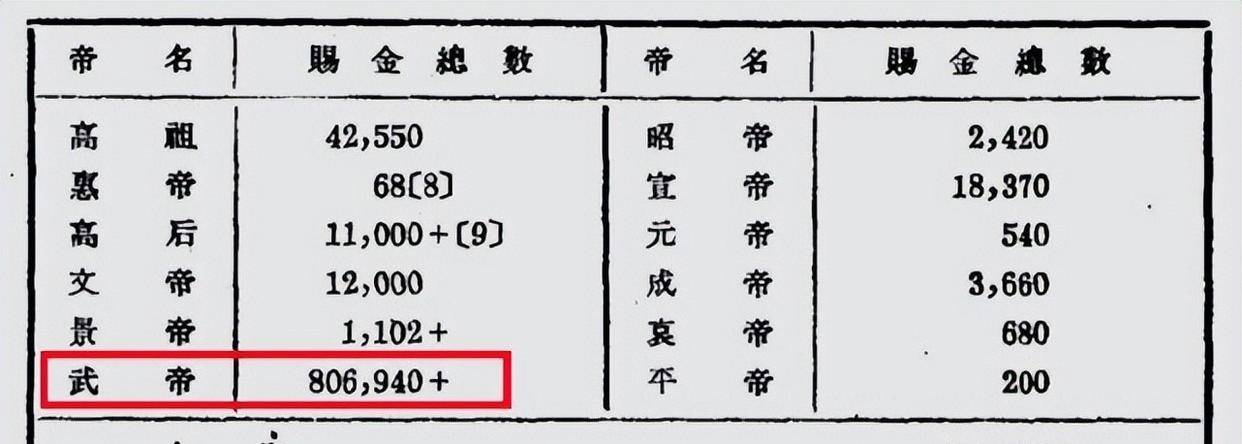

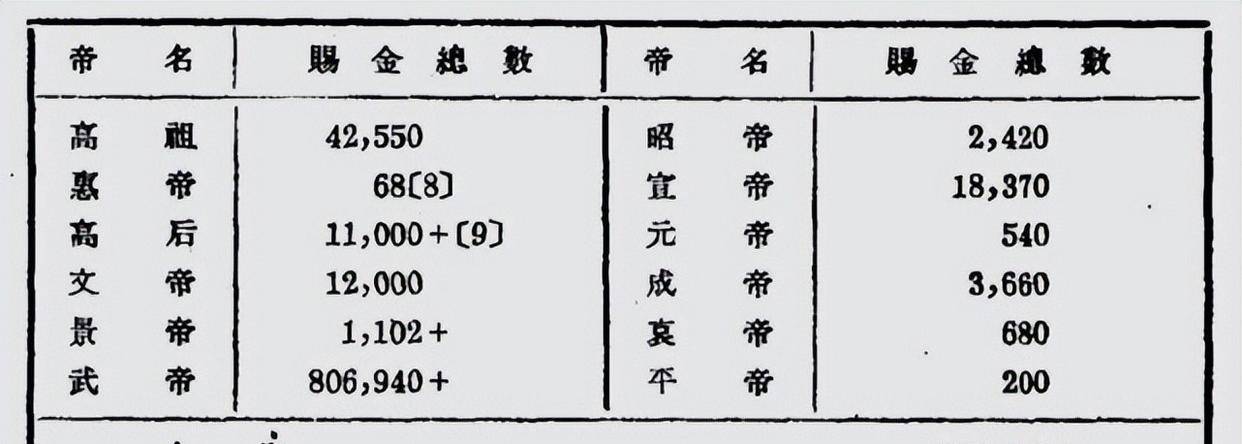

史学界有人粗略统计,西汉各类赏赐黄金累计将近90万斤,而东汉时代只剩两万多斤,大约是西汉的百分之2.4而已。

再考虑到东汉的一斤大约等于今天220克左右,其黄金总数实际上所占比重其实更低,这样的悬殊落差早就让学者和好奇的读者们困惑不已,西汉那堆夸张的黄金到底跑哪儿去了?

关于这个千古之谜,各种说法此起彼伏。

有说黄金造佛像、贴佛经消耗掉了;有说对外贸换异国珍品流出国门;也有说因战乱被大量埋藏在地底;还有人干脆否定,说西汉压根没记载得那么多,或干脆认为不过是账面数字,用来衡量价值的标准,实物却没那么多;更有人主张其实东汉黄金其实不少,只不过散落到寻常百姓家,流通不频繁而已,只因史书记的大多是官方大人物,自然看着西汉多、东汉少。

观点五花八门,莫衷一是。

下面我就给大家细细聊聊这些流行解释。

首先,关于西汉黄金数量庞大,东汉则骤减这个问题,最早给出理由的是北宋的官员杜镐。

一次宋太宗亲自问他:西汉赏金动辄就用黄金,为啥后来黄金愈发稀有?杜镐的回答是那时佛教没流行开,所以金价便宜。

他的本意在于提醒皇帝,西汉时佛法尚未传播,黄金本就价格不高,后来佛教火爆起来,用来造佛像、法器的黄金逐年增多,导致金子越来越紧缺。

明清时期学者像顾炎武就支持杜镐的见解,清代史家赵翼还特地补充,早先国内产金逐渐枯竭,大量黄金用于佛事,佛寺建满全国,人人都要替佛像包金,甚至把金粉贴书本佛经,年复一年金子自然越用越少。

直到近、现代,仍然能见到有人认可这种说法。

可后来考据学家们逐步推翻了这一看法。

原因很简单,佛教大规模传入中国实际上是在汉末、东汉初,真正佛兴还是魏晋南北朝的事,东汉本身佛事并没做多大规模造像黄金消耗不可能那么夸张。

此外黄金极度延展,一点点金就能做成大片金箔、金粉,对总黄金量的消耗杯水车薪。

综合来看,学界基本放弃了这种说法。

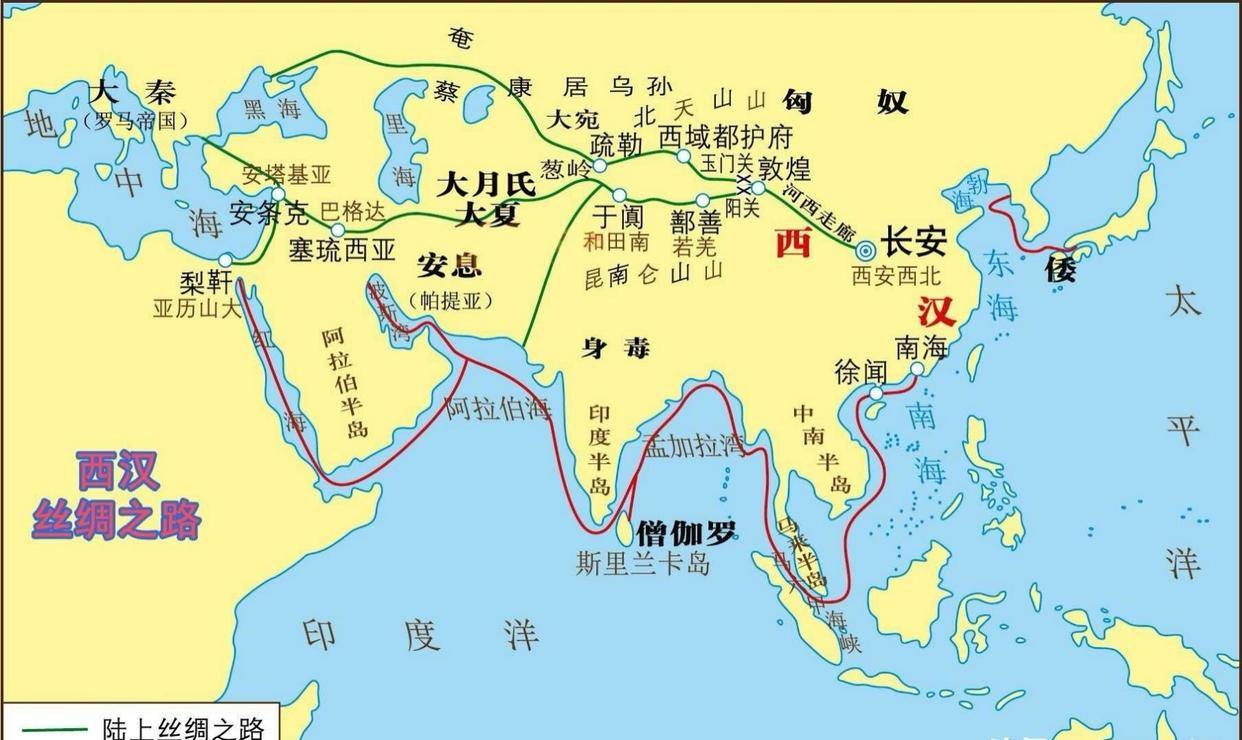

另一派认为黄金大规模流向海外所致。

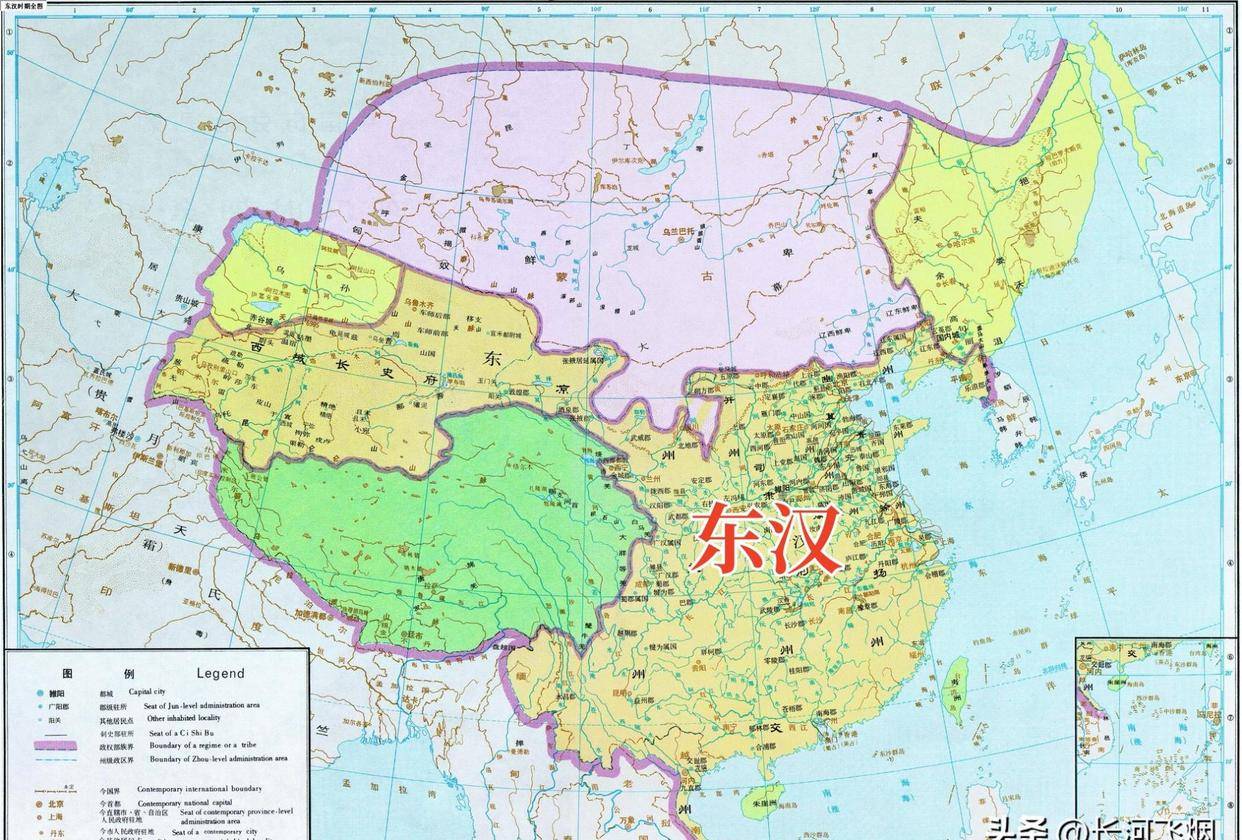

两汉丝路航路打通,西汉人拿黄金去买异域罕见之物,形成黄金出口流失的局面,这看法也经不起推敲。

毕竟贸易本就是双向的,咱们用黄金买,老外同样用黄金、贵重货品来换。

最典型的莫过于丝绸,古罗马每年都要耗费巨量黄金买汉地丝绸,贸易顺差相当明显,流入的比流失出来的更多。

即便陆上、海上丝路贸易活跃,但西汉已然实现黄金出超,都没造成黄金大减,东汉西域反复三次失联、三次恢复,控制范围小于西汉,对外交流比西汉少很多。

贸易流失致黄金骤减之说也逐渐失去了学界的市场。

还有学者提出,西汉黄金没凭空消失,多半是因为埋在地下。

西汉末灿乱,官宦贵族、富商、皇族大大小小纷纷将自家黄金偷偷埋藏,以防战乱盗掘。

上世纪西安谭家乡曾出土200多块金饼,推断就是因为当年乱世而被窖藏埋地遗失的。

许多贵族、富人最终客死乱世,这些金藏也无人认领,永远埋入地底。

与此同时,正值社会动荡、物资匮乏、布帛谷粟实用货币抬头,黄金流通功能走向低谷,地下金子睡了很久。

有些逃过战乱的人,手头存黄金也找不到用处,只得埋掉。

也正因为如此,历史资料中才见东汉黄金极少的情形。

同时汉人又风行厚葬,生前积攒的金器金币也都做了陪葬品,比如同样的海昏侯墓。

只是,也有专家质疑,缺少足够多的史料和确凿考古证据来证明黄金大范围埋藏地底。

比如前面说的海昏侯墓金子众多,但其他发掘过的西汉列侯、诸侯王墓黄金远少于海昏侯墓,比如河北中山靖王刘胜与王后窦绾的合葬墓,两人在一起也只挖出来69枚金饼,连5斤都不到,而海昏侯墓直接就是385块金饼、48马蹄金、25麟趾金、20块金板,合计460多斤,足以秒杀全国其他同类出土金器数量之和。

海昏侯墓产生的黄金数量也被许多人认为极为特殊。

如果拿其作为代表,明显不妥究;但考古学家们也提到,西汉未经盗掘、完好保留下来的大墓其实极少,毕竟十汉九空,那些被盗空的大坟原本有无大金块、里边有多少黄金已无从知晓。

西汉诸侯王、列侯至少上千,历年真正考古发掘下来无非区区几十,所以样本极少且破坏严重,究竟算不算个例难有结论,只能静待更多发掘结果,看皇宫、贵宅、富商宅邸里未来能否出土黄金,从而解开谜团。

到这里,还有一批观点其实根本就不接受西汉黄金如此之多而东汉为啥突然减少这个前提。

有专家指出,史书所说的西汉赏赐黄金,实际操作中不少未必真是真金白银,有的其实等价用铜器,甚至某些记载金其实指的是铜。

先秦青铜器最初本是金灿灿的金色,因此常被称为吉金,铜里加锡加铅按比例调整能做出金黄色来。

不过这思路也被不少学者反驳,因为从战国早期起黄金与铜钱就已严格区分,当时金币已成为官方货币,与铜钱泾渭分明。

西汉承袭秦制,以黄金为高档货币,计重用斤,铜钱是低档金属货币,金铜两者界限清晰。

从《史记》《汉书》来看,黄金和金词偶有混用。

如《史记》写刘邦封赏田肯500斤黄金,《汉书》同事迹就称赐金五百斤,《史记·高祖本纪》谈刘邦赏陈平金4万斤,陈丞相世家同件事则写为黄金4万斤,因此金多半即指黄金非铜。

此外,张家山汉简的《二年律令》记西汉初多条法规,纲目里金钱并列,金即黄金,钱为铜钱,还能钱冲金付罚金,界限分明由此得见。

因此,文献中西汉记金所指就是黄金实物,不是铜做的假金。

另有学者提出,虽然西汉史料里金的记载确为黄金,但很多时候仅代表价值标准,并不是实际委付、交付的黄金实物,例如汉武帝赏赐平定匈奴的将士黄金二十多万斤,朝廷拿不出这么多,只好设计武功爵——买爵位折现、赏金以爵为名,最后许多将士实际只真正领到虚拟爵位,并非兑付实物黄金。

还有,汉平帝娶王莽女儿送黄金二万斤,为钱二万万,王莽最终只收四千万钱并赏赐其余随嫁亲族,群臣议论又多加两千三百万,均以铜钱兑现。

黄金二万斤变成账面标准,实际以铜钱支应。

假如文献只记黄金二万斤而无详细解释,后人或许以为两万斤都是黄金实物,其实是作为计价器。

基于此,西汉书载黄金总量与实打实的黄金实物流通量差距极大。

到了东汉,随着实物经济复辟,黄金仅用于贵重赏赐、流通,文献记载接近物实本身,出现次数大量减少,这才造成西汉金多东汉金少的强烈观感。

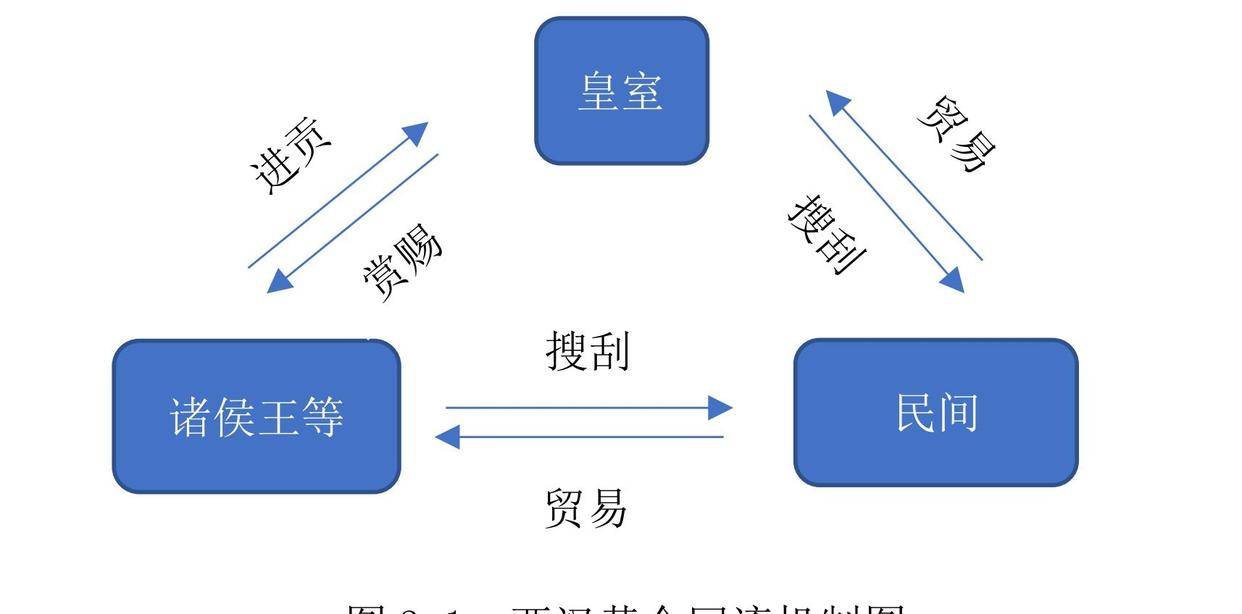

另外,还有看法指出,之所以西汉黄金出奇的多,其实与中央有一个黄金循环机制密不可分。

简单说就是,西汉政府通过继承、采矿、交酎金(宗庙祭祀、诸侯王年年献黄金助祭)、卖爵收罚金、收税等多种手段,巨量黄金集中到中央。

而后赏赐、给官充富、宴享等途径金子又流向贵族宦官、富商大户,接下来这些人又需履行酎金、交税、用钱买爵,多半又会把手中黄金贡献回来。

如此循环往复,一批黄金在宫廷—权贵—富商—宫廷的链条里反复使用,史书还会反复单独记录收入支出环节,但实际上只是存量黄金的周转,并非每年都进新金。

等到王莽改朝换代,收归黄金为国有,百姓、官宦皆缴黄金,列侯以下不许私藏,黄金大集中一次性瓦解。

新莽灭亡后,国库黄金也未顺利继承到东汉政权,战乱期间大量黄金流达民间,东汉再无集中周转机制,中央掌控的黄金远远比西汉少。

此时东汉朝廷赏赐黄金之力也就非常有限,分配更捉襟见肘,少了金子甚至改送他物。

有一部分人认为,其实东汉全社会黄金并不低于西汉,之所以历史上看起来少,是因为东汉金子分散在百姓手中,根本不像西汉那样权力阶层握于一把,官府赏赐相应变少,史书只写通天大道,自然让人误以为东汉黄金消失了。

到了东汉,主人由豪族地主支持,体制上必须团结贵族,有意无意减弱了中央对地方的吸金能力,手里黄金能积多少自然有限。

再加上庄园经济发达,商品流通活动弱,黄金流通需求本来小、流动少,最后只剩藏、装、饰三大功能。

史官着笔往往不写黎民,只关注皇室大户,自然看见黄金越来越少。

值得提醒的一点,所谓西汉巨额赐金大多集中在汉武帝盛世,抛去特殊情形与后续各王朝的惯例再比较,也许东西汉之间赐金的落差也只是表象。

甚至有学者主张,与其问为何东汉骤降,不如追问,为何汉武帝一朝的赐金数量那样离谱,远远高于汉代其他岁月。

梳理种种解释下来,学界目前相对认可度高的解释大致可以归结为:首先,有学者认可西汉黄金确实庞大,东汉时则流入地下,如今多少深埋未出;其次,也有人主张整个问题就是个伪命题,西汉没有那么多黄金,许多记载只是账面价值,未必真的付现;另外有人强调是黄金高频周转导致史书数据虚高,记录重复循环而已,并非实物剧增;也有观点认为西汉黄金高度集中、赏赐多,东汉黄金分散、赏赐少,实际两者财富裂口并没想象中那么大。

究竟是哪种情形居多,还是多种原因共同作用?又或者随着未来考古进展有了新线索,甚至还会有全新观点诞生,现在都没有定论。

以上就是学界目前围绕西汉黄金巨量何以消灭,两汉黄金大落差费尽心血所做的研究与争鸣。

如果想深入了解,敬请关注头条深一度,带你阅读更多专业深度好文。