卫网君:盘点未来中国卫星互联网星座组网主力箭;豪掷170亿美元:星链开始彻底“颠覆”运营商;英国航天局重组计划引发行业担忧

01

盘点未来中国卫星互联网星座组网主力箭

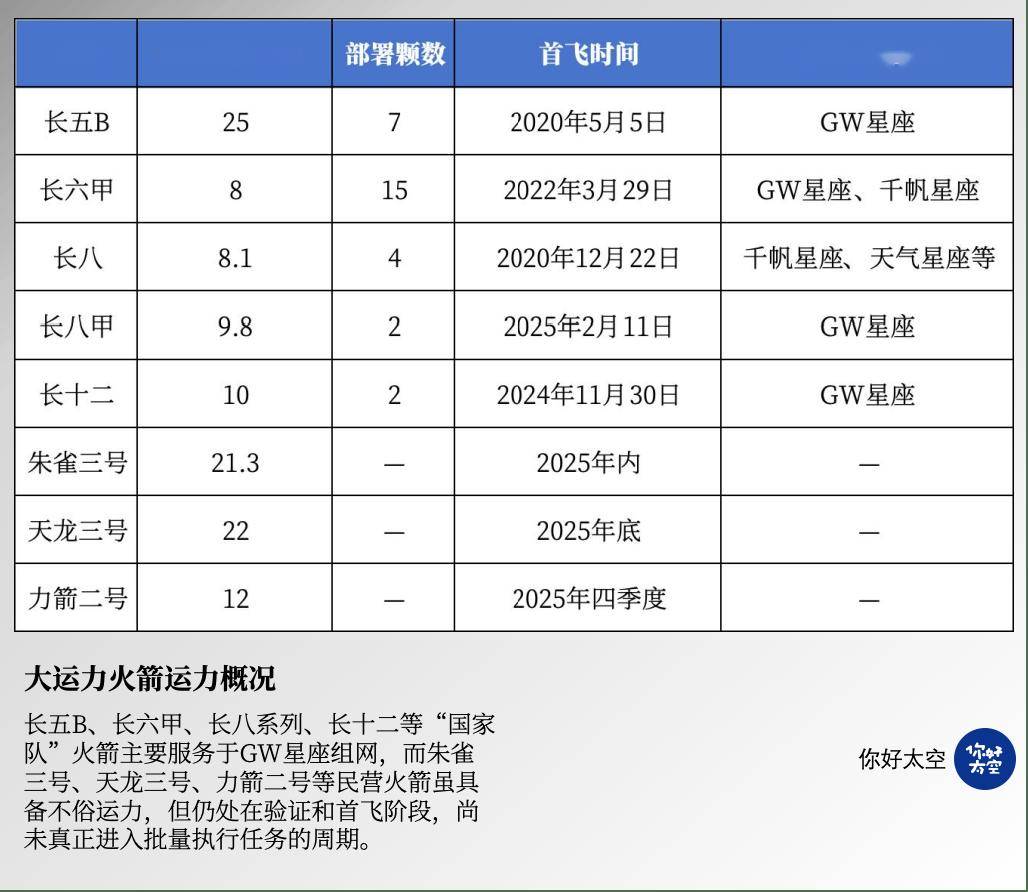

中国卫星互联网组网已进入关键窗口期

2025年下半年中国卫星互联网产业迎来政策与技术的双重拐点:工信部发布“卫星通信十九条”并即将发放运营牌照,天龙三号、朱雀三号等四款大型商业火箭完成一级静态点火,预计年内首飞。作者对比运力、成本与响应速度,认为天火十二发动机技术成熟、运力达22吨的天龙三号最具组网主力潜力,而采用不锈钢箭体、首飞即同步验证回收的朱雀三号若成功将构建更高商业壁垒。谁能率先首飞,谁将借马太效应赢得垣信卫星等大额订单,主导未来中国星座建设。

卫网君

中国卫星互联网组网已进入关键窗口期,从国家火箭与民营火箭双重视角出发,未来中国卫星互联网星座组网的主力箭竞争格局已初步显现。

谁将成为主力?取决于几个竞争维度——

技术可靠性是基石

星座组网发射是“马拉松”,而非“百米冲刺”。任何一次失利都可能影响组网进度。

成本控制是生命线

大规模组网对发射成本极其敏感。招企业必须极致降本。可回收复用是降低成本的根本路径,3D打印、新型燃料、不锈钢箭体等创新也是重要因素。

发射效率与产能是保障

每年发射数十次甚至上百次,需要高密的发射能力和稳定的火箭产能。

供应链自主是关键

掌握发动机等核心部件的自主研发和生产能力,不受制于人,才能确保发射节奏和成本控制。

但可以肯定的是,这场太空“马拉松”,绝非任何单一力量的独舞,而是对整个中国商业航天产业链协同创新能力的考验。

新闻链接:

02

豪掷170亿美元:星链开始彻底“颠覆”运营商

星链正式从“补充性通信服务”转向对传统地面运营商的系统性替代

SpaceX豪掷170亿美元收购EchoStar无线频谱,意在让星链摆脱对地面运营商依赖,直接向手机提供高带宽全球漫游服务,重构“运营商”角色。星链底气来自三方面:手机直连已成共识;在轨8400颗卫星、570颗支持D2D,第三代星链单星容量超1Tbps、时延低于20毫秒;可回收火箭使边际带宽成本降90%,马来西亚套餐价已与光纤持平。专家认为欧美频谱可交易,星链有望继续收购,运营商或沦为分销渠道;中国频谱属战略资源,且三大运营商拥有百万级服务团队与整合优势,故事不会重演,未来将走向“网业协同”,在天地一体化中靠服务与创新竞争。

卫网君

巨资收购EchoStar频谱的举动,标志着星链正式从“补充性通信服务”转向对传统地面运营商的系统性替代。这一动作是马斯克构建“全球移动运营商”野心的关键落子,更是通信行业大变局的前奏。其颠覆性不在于立即取代运营商,而在于重构价值分配规则,意味着传统运营商可能逐步沦为星链的“分销渠道”。

从长远看,星链的这一举动将重新定义通信服务的边界和规则——从“地面覆盖”到“全球连接”,从“区域运营商”到“全球网络平台”。未来通信行业的竞争,将是“卫星全球网”与“地面本地网”在服务体验与成本效率间的博弈。

新闻链接:

03

英国航天局重组计划引发行业担忧

不仅是欧洲航天整体衰退的一个缩影,更是全球航天格局重构的明确信号。

英国政府近日宣布,英国航天局将在2026年4月前被撤销,并入成立不久的科学、创新和技术部(DSIT),该举措旨在加快决策速度并确保部长级监督,以支持创新并推动英国航天经济增长。业内专家表示,此举可能会削弱透明度并影响英国民用航天活动,削弱英国在欧洲航天局的地位。英国航天局成立于2010年,旨在推动英国的航天活动和卫星业务发展。与德国、法国和意大利不同,英国将大部分民用航天预算资金都给了欧洲航天局,并未采取兼顾国内独立发展航天和依托欧洲航天局发展航天的双重模式。此次调整被广泛视为英国工党政府在本世纪末将政府支出和公务员成本削减15%的倡议的一部分。

卫网君

英国航天局重组本质上是将航天视为短期财政考量因素而忽视其战略价值。这不仅是欧洲航天整体衰退的一个缩影,更是全球航天格局重构的明确信号。随着曾经作为全球航天重要一极的欧洲航天日暮西山,"中美双强主导、多国被动跟随"的新态势将加速形成。

欧洲航天失速的根源在于,当全球航天发展趋势转向"国家+民营"的双驱模式时,仍过度依赖政府间合作机制,内部资源分散、技术标准分裂,商业航天活力不足,使欧洲在全球太空经济竞争中持续滞后。

英国的选择成为一个重要风向标。欧洲航天,或许正一步步从重要的"参与者"坠落为无关紧要的"旁观者",面临被边缘化的风险。

新闻链接:

04

Starlink等卫星星座正在成为双刃剑

凯斯勒效应或从"预警"变为"现实"

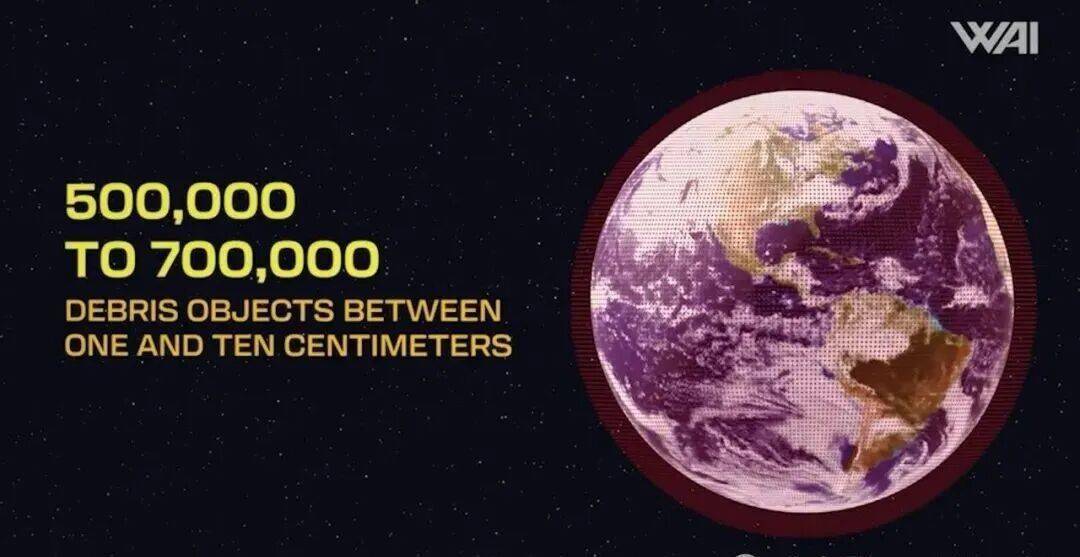

Starlink等巨型星座正把太空变成“私企领地”:6年内SpaceX发射7800星,占人类现役65%,2030年全球近地卫星将破10万颗。亚马逊、中国、欧洲等30余星座跟进,轨道密度骤增。卫星5年寿命+无国际交管,已触发“凯斯勒效应”:50万碎片游荡,Starlink半年避碰5万次,碰撞年概率升至10%。天文观测先遭灾,30%黄昏图像现星轨,射电窗口被干扰,JWST或成最后“净土”。环境代价更隐蔽:每日两吨铝尘再入,改变高层大气化学;千次年发射的黑碳将比肩航空业。更危险的是军事化,星盾已直接参战,在轨维修手可变杀手,碎片本身即成天基武器。67年外空条约形同虚设,FCC用86年法规免审3万星,国际监管真空。轨道公地正被高速私有化,若五年内无法达成全球限额与清理规则,太空将先于火星成为人类新“公地悲剧”。

卫网君

卫星数量每6个月翻倍增长的避撞需求表明,轨道拥挤已接近不可逆临界点,窗口期正在关闭。若2030年达到10万颗饱和数量,凯斯勒效应或从"预警"变为"现实"。

事实上,Starlink等巨型卫星星座的风险正以超越监管和科学认知的速度积累,人类将不得不面对技术红利与生存风险的抉择。

巨型星座在技术上也许是里程碑,在治理上则是警示牌。其双刃性本质是短期商业利益与长期文明风险的冲突。若不能在全球层面建立约束性规则,人类可能以"连通地球"的愿景,换来"轨道牢笼"的终局。

新闻链接:

05

俄罗斯Space Energy:远东首家商业航天企业

俄罗斯航天衰落中的复兴尝试

俄罗斯远东首家商业航天公司“Space Energy”坚持全国产路线,打造“卫星-火箭-数据服务”闭环。2023 年固体亚轨道火箭“海鸥”成功回收;自研 3 吨推力甲烷液氧 SE-1 发动机完成点火,将用于 2027 年首飞的超轻型运载火箭“勘察加”,专送 10–100 公斤小卫星。公司同步开发小卫星平台与遥感通信应用,定位航天 IT 综合体,补位国有体系,抢占低成本发射与星座市场,欲成远东高端制造新支点。

卫网君

作为远东地区首家商业航天企业,Space Energy具有显著的象征意义和探索价值。其模式更接近西方商业航天公司,而非传统俄罗斯航天的项目制,反映了寻求变革的迫切心态。

在某种意义上,Space Energy可以被看作俄罗斯航天衰落中的复兴尝试,“自我革新”的试验田,其成败将影响后续商业航天的政策支持与社会资本投入。若该企业能持续突破技术瓶颈并构建可行商业模式,或将成为俄罗斯航天复兴的重要支点;反之,则可能暴露系统性转型的深层阻力。

新闻链接: